|

值得注意的是,无论是“辽博本”还是其他几本《洛神赋图》手卷,对赋文的图绘都有一个共同点,即“余”的图像赫然在场,他从赋文的“说者”突然走进画面而成为主人公。显然,这是叙事人称的重要置换,赋文的第一人称叙事进入图像后变成了第三人称,新增的第三人称“他”隐匿在手卷背后成为叙事者。“他”对“余”之话语权的剥夺造成了二律背反:一方面,画面消解了“余”的叙事者身份;另一方面,“余”在留白处的赋文中并未隐身,从而导致“图”“文”的叙事视角发生了严重错乱。顾恺之或其后世的仿者为什么没有发现或规避这一明显的矛盾呢?这应是图像叙事自身的属性使然:语言叙事可以在三种人称中自由转换,音乐叙事只能是第一人称,图像叙事只能是第三人称;或者说第一人称是音乐叙事的人称,第三人称是图像叙事的人称。就此而言,《洛神赋》语篇的音乐性还表现在,它在叙事人称方面和音乐叙事一致;而在图像叙事中,这一视角不得不改变,否则,照搬赋文的视角,即删除“余”在画面上的图像,手卷对赋文的再现是难以想象的。

值得庆幸的是,一般观者不会在意(或不留意)谁在图说这个故事,因为题写在手卷上的赋文赫然在场,赋文的叙事人称已经规定了观看的定势。赋图的观者不在意、不留意图像叙事者“他”的存在,说明“图说”对“言说”叙事人称的置换是无效的,观者对前者的唯一期待只在于,它能否引起人们对这个故事的回溯,至于谁在图说这个故事,似乎无关紧要。“图说”置换“言说”叙事者的无效性同时说明,当二者共享同一个文本而发生“口角”时,语言具有“说一不二”的强势表征,它作为在场的声音符号,完全可以不理会图说的变调。这是语言符号对叙事人称的固本功能,也是它对图像符号的强行穿越,即在时间之流的强力驱动下,观者并不理会图说是否改变了源文的叙事视角,从而也使这层“薄皮”好像语言那样透明——图说“看起来”俨然就是言说。

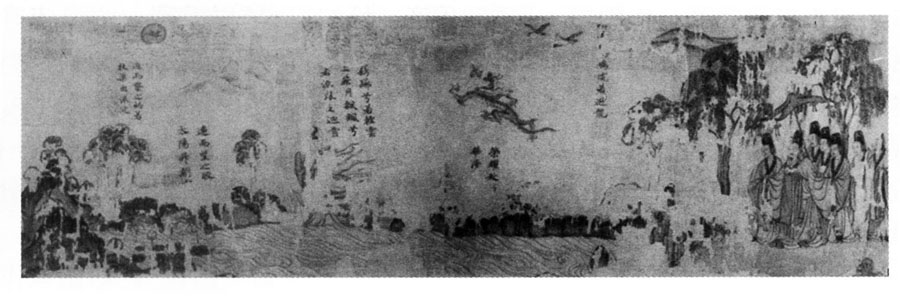

图2 传顾恺之《洛神赋图》

(北宋摹本(局部) 绢本 设色 26.0×646cm,辽宁博物馆藏)

在《洛神赋》语图互文中还可以发现另一有趣的现象,即再现性图说中出现了非再现性图像。图像作品对语言作品的忠实再现,说到底,是前者充任后者的“替身”,图像“看上去很像”原型。总体而言,顾恺之对《洛神赋》的再现就是如此,这可以说是它被当代人奉为“中国十大传世名画”的原因之一。但细细观看可以发现,赋图在追求“看上去很像”赋文的同时,偶尔掺杂了一些“看上去不像”的图像符号,最明显的是对赋文“第一幕”的图绘。从“翩若惊鸿,婉若游龙”开始,曹植在赋文中接连使用了不同的物象名词附会洛神之美,除“惊鸿”和“游龙”外,还有“秋菊”和“春松”、“轻云蔽月”和“流风回雪”、“太阳升朝霞”和“芙蓉出渌波”等。对语言符号而言,这种叠加式的修辞十分正常,因为它是透明的;但对图像再现来说,由于它只是一张“薄皮”,因而不可能将多种物象叠加在同一层面,只能显现被画家凝定了的唯一的平面形象。这当然是图说的局限,它不可能再现文本叙事中的语象重叠。但是,大概是这段赋文深深打动了顾恺之,使他不能忍心割爱,哪怕其中任何一句言辞,所以就试图超越这一局限,在再现性的图说画面上平添了龙、鸟、云和太阳等等物象(图2)。这些言辞在赋文中本来是用来形容洛神的,但在赋图中却被直接图绘出来与洛神并列;图说本来是言说的“替身”,而龙、鸟、云和太阳等物象符号显然“看上去不像”洛神。由此,赋图对赋文的模仿违背了“替身”式的再现原则,非再现性的“记号”溢出了再现性画面。“记号”的出现使图说脱离了既有的叙事轨迹,“看上去很像”的图说出现了“口吃”现象。龙、鸟、云和太阳等物象不但未能为洛神增色,反而成了洛神之美的祭品。

那么,如何分析图说再现中的这一“口吃”现象呢?这可以有不同的层面。首先,如果把它归咎于技法幼稚,显然不符合顾恺之所倡导的“以形写神”和“传神写照”的思想,何况这一技法延续至今仍在使用,连环画、漫画所常用的“气球”示梦、“螺旋线”示迹等,就是这一技法至今仍然有效的明证。其次,从“诗意画”所模仿的对象来看,绘画只是仿其“诗意”,并非诗语所指之物,否则就不是“诗意画”而成了“示意图”;“示意图”属于非艺术的实用符号,并非自我指称的艺术图像。而所谓“诗意”,实则是被音乐化了的诗魂,诗语所指之物显然不宜、也不可能将其一一画出。再次,进一步的分析可以发现,图说中的“口吃”现象还涉及符号本身的性质,如上文所述,“图说”不可能像“言说”那样尽情地修辞,因为它仅仅是一层不透明的“薄皮”,它的不透明性决定了它不可以像语义那样重复叠加。无视图说的这一性质显然是其“口吃”的符号学原因。梅洛-庞蒂说:“人们不能够说一个精神在某处,但是人们能够说一个精神不在某处。”(31)这是就语言符号意指精神世界而言的。图像符号意指物象世界则恰恰相反:它只能说一个事物在某处,但不能说一个事物不在某处。所谓“图说”,即图像作为一层不透明的“薄皮”之说,也就意味着“是”、“有”、“在”,它无法表达某物“不是”、“没有”、“不在”。顾恺之既然将“惊鸿”和“游龙”等物象图绘在手卷的某一位置,那就意味它“在某处”,但这个位置并非赋文所言说的位置;确切地说,这些物象在赋文中本来就没有空间位置,曹植的言说只是一种修辞。修辞之所以可能,是基于语言的透明性,透明性即语言符号的弹性,它给我们的东西可以多于我们放进去的东西。这是图像所不可比拟的:我们图绘出多少东西它就显示多少东西,我们之所见只能是图像本身之所显,超出这层“薄皮”的意义都不是在场的图说。

继续浏览:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

文章来源:中国社会科学网 2014年01月15日 09:29

【本文责编:思玮】

|