|

文中所提及的《印度伊兰文学与宋元戏剧小说底关系》一文,许地山在两年前(1925)已有写作计划,此文最终似乎未能写成出版,但这一研究理念直接促成了他将两种文化语境中的戏剧相联系。许地山虽言他还未找到充分的史实证明两种文学的相互影响,但是他的研究已经在两种语体下俗文学故事题材的对比中渐次展开,并掌握了大量印度佛教与神话故事的材料。紧接着,他就以大段的行文对佛教与文学关系进行阐述,指出:“赞佛乘多为迦湿弥罗及伊兰创作,隋唐时代先后流通于中土,故研究中国小说,也应当涉及佛乘文体之结构。”

许地山以佛教对小说、戏剧的影响为论述的开端,接续写古代中印交通史、宋元以前域外曲艺发展史以及梵剧的起源与在中国的传播、中印傀儡戏的比较,最后将笔端深入中印戏剧体例的比较并得出了相应的结论。

这一研究模式,在郑振铎的中国文学研究中同样存在。早在《研究中国文学的新途径》一文中,郑振铎即已指出:

只要略略考察一下,便可知我们的文学里有多少东西是由外面贩贸来的,最初是音韵研究,随了印度之佛教之输入而输入,而印度及西域诸国的音乐,在中国乐歌上更占了大部分的势力。其后,佛教的势力一天天的膨胀了,文艺思想上受到了无穷大的影响,……在后来重要的文艺作品上,几乎有一半是印上了这种印度思想的沙痕的。

在《插图本中国文学史》中,郑振铎也用了大段文字描述了印度佛教与戏剧之关联。同样的,在《〈沙恭达拉〉与宋元南戏》一文中,朱维之亦是以印度佛教的发展与输入串联中印交通与梵剧剧本的发现,以此接续两种戏剧的体例对比。

印度文学及其思想,在当时的中国文学研究中已是难以被忽视的因素与重要的切入途径,就此而言,中印戏剧体例的比较研究并非仅仅是许地山、郑振铎等学者因研究经历、研究兴趣而生发出的偶然的学术行为。印度佛教输入进而对中国文化带来的重要影响,随着晚近佛学的兴起而进入了文化研究的视阈,文化视点的下移与泛化将文化比较的思维进一步嵌入了戏剧、小说等中印两国的通俗文艺,并最终诱发了中印戏剧的比较研究。

二、文化地缘的阐释依据:“文化移动论”的建构至“印度水路”的描绘

许地山的研究从体例上为中国戏剧与印度戏剧之间建立了关联,但若仅有艺术范畴的某些类似,显然是不足以支撑这一跨文化研究的论断,两种异域文化间的交流与影响,除却文艺本身的相同点,文化与地缘学上的联系亦是论证过程中所必需的依据,因此许地山等学者在说明“印度戏剧输入”这一问题时,都论及了古时的中印交通,其中,“水路交通”更是他们所重点阐述的内容。许地山从中印之间的水路交通出发,以阐明印度佛教与戏剧在中国东南沿海的传播。郑振铎在《插图本中国文学史》中谈及南戏之起源时,认为南戏的体例与组织源于印度戏剧,是经由商贾流人之手而传入的,最初仅在民间流传,他在文中写道:

原来中国与印度的交通,并非如我们平常所想象的那末希罕而艰难的。经由天山戈壁的陆路,当然有如法显、玄奘他们所描写的那末艰险难行。然而这里却有一条路,即由水路而到达了中国的东南方。这一条路虽然也苦于风波之险,然重利的商人却总是经由这条比较容易运输货物的路的。

这种论述逻辑并非是偶然的书写雷同,它的出现与当时文化人类学研究中出现的一个重要理论密不可分,这一理论即是“文化移动说”。

十九世纪是进化论发展至高峰的时期,在进化论的观点中,人类自初原的分布终了后,人群就各居一方,分离而不相往来,其后的进化行程亦各自独立进行,这即是所谓的“文化复源”(PluralOriginofCulture)。这一理论强调,文化自始独自于各处发生并发展成今日之情状,在互不交通完全隔绝的两处地域中,若发现了文化要素的类似(如社会组织、宗教、艺术),则皆视为是人类心理构成的一致所导致。

但随着考古发现与人类学研究的发展,进化论的观点不断地受到质疑,越来越多的学者开始否认文化起源的各自独立性而主张“文化单源”(SingleOriginofCulture)。这些学者相信“文化的共同起源”“历史的接触”以及“文化的继续”,认为文化的起源只有一个,异地的文化要素的类似,完全是传播的结果,全世界的文化如同地球一样是整体人类的营造物,纵然山水遥隔,也有种种媒介可以统一世界的文化,文化如同海上之船舶,陆上之车马,是可以不断迁移的,“文化移动论”的理论即由此而生发。

最早用“移动”来解释文化现象的学者是德国人格雷贝纳(VonF.Graebner),他在《民族学方法》(MethodederEthnologie)一书中通过观察不同场域的类似性而推定文化样式的移动性。与格雷贝纳同时,里弗斯(W.H.RRivers)在《美拉尼西亚社会历史》(TheHistoryofMelanesianSociety)中提出了“有用技术的丧失”(Disappearanceofusefularts),他在研究美拉尼西亚群岛的亲族名称与社会组织时,深感这些岛屿文化中所内含的文化复合性,以及文化的接触与复合在社会进化过程中的重要性,指出,即使是少量的移住者,若是他们带去的文化使当地人感受到了伟大与惊异,则亦会必然使当地文化发生重大的变化。

1928年,迪克森(RolandB.Dixon)以里弗斯的研究为基础而派生出了“二次传播”理论,在《文化的创造》(TheBuildingoCulture)一书中指出,人类文化的起源与成长有环境、传播、民族性等诸动因,基于此,他认为文化传播不仅有最初只限于发明者自己人群而不影响自己以外文化领域阶段的“第一次传播”(Primarydiffusion),而且有越过发明者人群和文化领域为其他群体所采用而进行的“第二次传播”(Secondarydiffusion)。

按照里弗斯、迪克森等人的观点,分布在广漠地域上的文化皆是由某一个最古的起源而传播开来的,对于这一“文化的摇篮”,1920年代英国曼彻斯特大学人类学研究的代表人物潘莱(W.J.Perry)与史密斯(ElliotSmith)通过对各种文化要素的搜索与探究,将这一区域定位在了古代埃及。

潘莱在《太阳之子》(TheChildrenoftheSun)中指出,一切文化都在埃及发生,然后广布于世界。他认为食物生产文化在相当长的一段时间内主宰着上古文明,但随着时间的推移,其内部逐渐分化,粉碎了古代文明的统一,萌生了“人群限”和“地域限”的新文明,这一“新文明”是埃及文化从一元的合一至分散的文化发展阶段而运作出的产物,但这并不是文化发展的终点,因为在其后文化还会经历由分散还原为合同的第二个阶段,这即是现今所谓的“民族文明”产生的过程。潘莱将这一理论定名为“文化继续”(culture-sequence)。

史密斯在其代表著作《古埃及人与文明的起源》(TheAncientEgyptiansandtheOriginofCivilization)中同样以埃及作为世界文化的源头。他结合当时最新文化考古发现的成果,进一步提出了“文化传播”(culture-diffusion)与“文化接触”(culture-contact)。在书中,史密斯依据船舶地点、象纹(以象为图案资料的花纹)文化的迁延、璧玉的分布以及巨石建筑的流播,对文化的移动进行研究,并总结出了“碧玉文化”与“阳石复合文化”这两种文化类型与文化传播路线。璧玉文化是伴随着璧玉的分布而传播的文化,是由于璧玉分布地的相互联络而导致的文化移动,其基本路线是沿着北向的大陆不断进取。阳石复合文化则以太阳崇拜和巨石建筑为主要要素,其“源”同样在埃及。但与璧玉文化沿大陆东北向传播的路线所不同的是,阳石复合文化却是通过海上交通,沿着海岸线逐步扩展。史密斯通过对阳石复合文化相关文化要素的分析发现,这些文化要素仅出现在地中海、印度、太平洋各族之中,北欧与蒙古民族的上古风俗中却不见有,他以此推知,阳石复合文化沿海岸而移动,它先东至波斯湾,再横过印度与印度支那半岛,直至中国东南沿海,最后缘众岛越过太平洋抵达美洲。

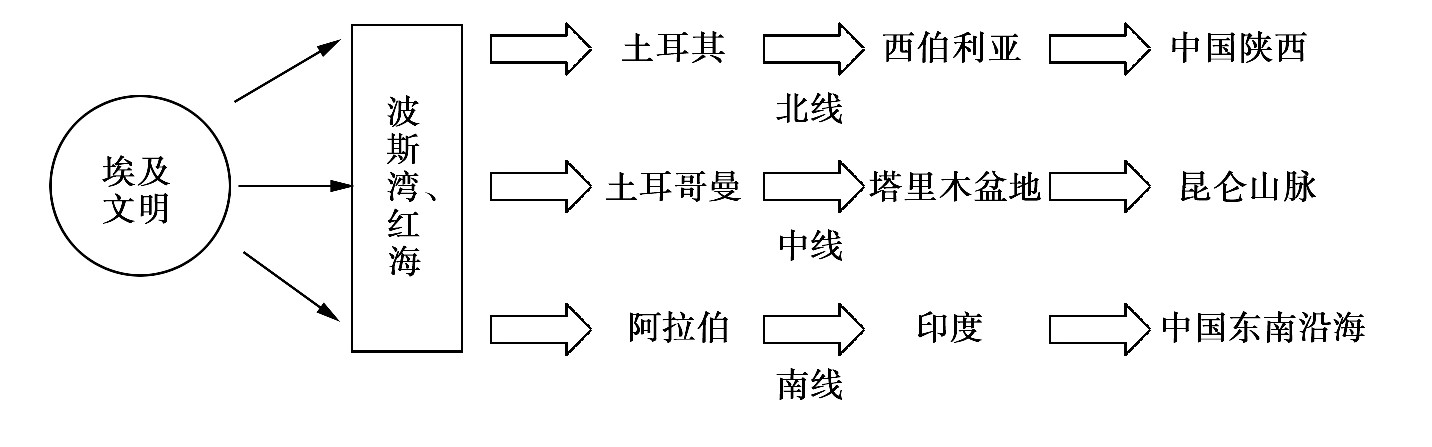

1920年代,日本人类学者西村真次在研究日本与世界文化的过程中写成《文化移动论》一书。作者完全以史密斯与潘莱的学说为全书的理论架构,他将史密斯的文化分布理论与潘莱的古代文明移动学说定名为“文化移动论”,并将文化移动的路线总结为“北线”“中线”与“南线”三大路径。其具体路线如下图所示:

图2 《文化移动论》中三大文化移动干线图

文化移动的北线与中线即是陆上移动路径,经由叙利亚、土耳其斯坦、西伯利亚以及中国西北部等地。文化移动的南线指的是水路移动路径,由红海向东经过南阿拉伯、印度与中国东南沿海。西村真次的著作在1930年代被逐步译介至国内,书中所阐述的文化移动理论与“文化移动南线”,给了研究中国文化的学者以巨大启发,让其开始从复合性与水路交通中探求中国文化的源起与变迁。尤其是文化移动南线的阐述,西村真次在书中又将其称之为“印度水路”,这一条文化迁移的路线无疑为从印度文化要素中探寻文化类同的中国学者提供了看似充分的人类学与地缘学依据,“印度戏剧输入说”便在这一理论的温床中一步步发酵。

朱维之先生在进行中印戏剧比较研究时,便论及了当时国内比较文化研究的兴起,而关于中印交通的新发现便是其重点谈论的原因,他写道:

近来国内外学者由考古学上底新发见,由东西交通史上底新发见,觉得对于吾国文化与外来底影响一方面便生大兴趣。外来影响之于中国文学上之最大者,当然是印度,就是佛经翻译底影响。

继续浏览:1 | 2 | 3 |

文章来源:中国民俗学网

【本文责编:孙亮】

|