|

1895年台湾被清廷割让给日本。在第一批赴台的日本接收官员中,佐仓孙三曾在中国福建任教职八年,精通汉文,是明治和大正时期活跃的中国问题评论家。他在台湾殖民地政府任职三年,公务之余陆续以汉语撰写了大量关于台湾风土民俗的记事,部分原作从1896年年底开始在台湾新报发表,明治36年(1903) 由东京国光社结集出版,书名为《台风杂记》。原书共分一百一十四条目,内容包括衣食住行、社会风俗、宗教信仰、农工商贾、器皿产物等等,每条之后均有作者当年在台湾的同事或朋友写的“评曰”。台湾文化人类学家林美容教授在原书的基础上,组织人马把原文译写为现代白话文,增添了评注和历史图像,编集为《白话图说台风杂记——台日风俗一百年》(台湾书房出版有限公司,2007年12月初版),是台湾早期比较民俗学的重要著述。其意义首先在于它是日本民俗文化与台湾民俗文化接触的最早、最真实的记录,其次是反映了日治初期殖民政府的治台措施与当地民俗的相互关系,还有就是作者的文化眼光比较客观,没有征服者的优越感。

《台风杂记》不仅是日本统治台湾时期第一部有关台湾风土民俗的著述,而且从比较民俗学的角度来看,它基本上都是以日、台民俗的比较为叙述框架;虽然其写作目的是作为施政的参考,但在客观上呈现出鲜明的比较民俗学性质。作者在前言说:“摘记台湾之人情习俗家庭产物等,与我本土相异者。”可见对差异性的比较是作者的自觉意识。在该书出版以后,陆续有多种日本人撰写的台湾民俗专书出版,但是由于佐仓孙三是写于日治时代之始,因此所记述的民俗都是极为纯粹的、未曾经过日本风俗影响的在地文化真貌,其重要价值非后来者所能比拟。另外,作者以地道、典雅的汉文写作而供参政之用,这说明当时第一批来台的日本殖民政府官员很多都通晓汉语。由此还可以对该书本身的性质有更清晰的界定,这就是林美容在专论《殖民者对殖民地的风俗记录——佐仓孙三所著〈台风杂记〉之探讨》一文中所讲的“殖民者文献”。

台湾老一辈民俗学家刘枝万博士从该书谈到日治时期与国民政府光复台湾的经验比较,第一条就是日本最初派遣来台的人员大都是精英的秀异分子,他们以非主流的日本东北人士居多,来台湾刚好给他们提供了施展抱负的环境。像佐仓孙三这样的日本知识分子,在比较台湾与日本民俗的时候能做到比较客观,对日本不好的民俗也有批评,是比较难得的。为本书作序的后滕新平更被认为是治理台湾很有成绩的功臣,后来执行满铁的调查,很有识见。陈仪政府来台光复的时候,人员良莠不齐,贪赃枉法。还有就是日治时代的法治与光复后人治的比较,日治初期的对台投资偏重反引起日本国内人士的不满与国民政府光复后即大量运米到上海以致造成台湾物价波动甚巨的比较,以及文明程度的比较(见林美容编译序),这些都是老一辈台湾人的所谓“二度被殖民经验”有代表性的言述。

荆子馨在《成为日本人——殖民地台湾与认同政治》(郑力轩译,麦田出版,2008年9月初版三刷)一书中曾比较了台湾人与韩国人对日本殖民统治的不同反应,也是对这种言述的概括:“一般而言,台湾人对日本人持有比较正面的印象,并对日本统治时期的建树留有比较正面的回忆。提到殖民统治,韩国人说的净是压迫与抵扣,台湾人提的却是现代化与进步。”(第25页)这种言述既是殖民论述,同时也是现代化论述,对于今天的“中国意识”和“台湾意识”之间的复杂纠结仍然强有力地起着潜在的意识影响。荆子馨在书中试图从殖民现代性的角度分析台湾被殖民化过程中的文化与政治认同,其具体的论述焦点就是“同化”与“皇民化”的联系与区别,由此而凸显出台湾殖民认同如何在民族主义中国、帝国主义日本与殖民地台湾现实三者之间从一种整体的、社会的问题转变为个人的、内在的 “认同挣扎”。

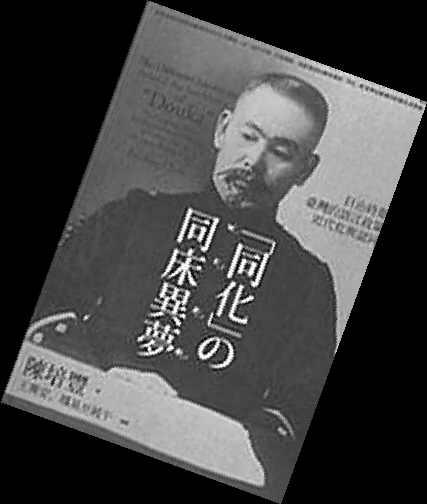

日本学者若林正丈在为台湾学者陈培丰《“同化”的同床异梦:日治时期台湾的语言政策、近代化与认同》(麦田出版,2009年4月初版二刷)作的序言中认为,关于日本在台湾的殖民地论述,不仅要研究日本殖民者在台湾到底做了什么,还要研究台湾人在当时的想法和做法,即要研究台湾人和台湾社会的“主体性”。陈培丰该书就是极力从台湾人的“主体性”角度研究日本在台湾的“同化”政策在世界殖民主义历史上的特殊性,以及研究台湾人应对“同化” 政策的特殊选择。这种论述实际上是在关于日本殖民的“肯定论”与“反抗论”的二元对立之间寻找一种基于历史真实情境的互动模式,其假设和主张是:“台湾人在日治时期有强烈渴望近代文明的倾向,这种选择以及应对‘同化’的态度,对于统治者造成强烈威胁,也促使统治者频繁修正‘同化’方针。因为在‘一视同仁’ 和台湾人文明的进步——换言之,即台湾人接受‘同化’教育的积极程度——成正比例的政策逻辑设计之下,一旦台湾人在近代化方面有长足进步,却又无法享有适当的平等待遇,就会暴露出国体精神的欺瞒性,而对施政者带来沉重的压力。在此统治架构下,台湾人对于日本统治的抵抗就不仅限于‘汉贼不两立’式的拒绝‘同化’教育,反而积极地接受教育。”(第64页)在这种历史情境中产生的“同化”当然就是“同床异梦”,是台湾殖民论述中的互动性特质的充分表现,即光复前的“以接受作为抵抗”的“机巧的抵抗方式”,其目标是达成现代化。

但更为吊诡的是,在台湾光复后,殖民帝国这张“床”没有了,同化之“梦”却反过来成为台湾本地人针对所谓的“二度殖民”的一种情感交流途径。书中写道,在光复后的台湾人反而更自觉地说“国语”(日语)以沟通感情、确认“我者”和夸示文明程度(第476页)。而“二二八”事件的爆发则是陈仪政府推行“再中国化” 遭到挫败的惨痛的历史性表征,其直接肇因虽然不是思想文化上的事件,但是思想文化上的“床”与“梦”的颠覆、断裂、扭曲却是深层的核心因素。作者深刻地论述了台湾人对近代文明的诉求被国民政府的政治功利化的“文化再构建”所中断的强烈不满,在此恰当地引入了关于国族主义形成途径的理论,指出在历史主义途径 (血液、历史、文化传统等)与现代主义途径(工业化、文明水平等)之间,台湾人的认同意识的重点显然在于如何将近代文明引导到台湾社会,“他们对统治者的抵抗论述和策略,基本上都是立足在近代化思维的基础上”(第480页)。但是,作者在结尾再三强调,指出这种历史景象并非用来为殖民者开脱罪责,而是“试图能够提出一套台湾人‘在场’的新历史解释框架——日治时期台湾的近代化成果,正是台湾人祖先在‘同化’统治的欺压下,付出心力和血泪,以巧妙、机灵且务实的方式抵抗统治者而得到的结果”(第491页)。

文章来源:东方早报 2009年12月20日

【本文责编:思玮】

|