|

摘 要:明清之际,北京城市民俗在外在形式上虽然没有太大变化,但民俗承担者及其传承动机却大有不同。从585通北京内城碑刻来看,进入18世纪以后,北京内城不仅出现了立碑高峰,而且修庙立碑的主体也由明代的官员太监、清前期的汉族官员转为了普通市民,且碑阴题名中第一次出现了行会与商号的名称,具有自治色彩的民间组织层出不穷,女性组织开始出现,反映出社会转型的事实。如关帝圣诞、丫髻山进香等民俗活动虽与明代一脉相承,但民俗传承的主体与动因都发生了根本转变。这表明,将民俗作为资源而加以改造利用的行为,不仅存在于现代社会。碑刻资料有助于我们深入民俗的表面形式,发现其内在机制。

关键词:北京内城;城市民俗;内在机制;碑刻

作者简介:鞠熙,女,四川人,北京师范大学民俗学专业博士毕业,现任教于北京师范大学中国社会管理研究院/社会学院,研究方向为城市宗教民俗,承担“中法同型故事比较”、“北京民间信仰与城市空间研究”等课题3项,在《世界宗教研究》、《民俗研究》等学术期刊上发表学术论文十余篇,出版专著《数字碑刻民俗志》一部,合著《北京内城寺庙碑刻志》多卷本。

研究现代民俗的学者大多注意到,在社会转型期,民俗事象的外在形式虽被继续沿用,但其内在机制却往往已经发生变化,民俗或成为资本运作的商品,或成为“传统的发明”,而失去传统社会中的原有意义。[1]但传统社会中是否也存在类似现象?北京地区既有丰富的文人记录文献,也有藏量丰富的民间碑刻,两种资料结合,能有效发现传统城市民俗在历史发展进程中的形式沿袭与机制变迁情况。

本文使用的碑刻资料,主要是中法国际合作项目“北京内城寺庙碑刻与社会史”(以下简称“项目组”)[2]于2003年至2011年间所搜集的,共有北京内城碑刻717通,其中130通是原立于国子监内的进士题名碑,其余585通基本都与寺庙祭祀有关,可以概称为“寺庙碑刻”[3]。这批资料时间上至元宪宗五年(1255),下迄1953年,记载了内城市民或集体或个人所进行的大量社会活动,其中不仅有宗教活动,也有众多商业、经济、慈善、社会动员与社会管理行为。北京内城明清两代一直是京辇之下的首善之区,入清以后成为八旗的专属居住地。虽然旗民分治的禁令在清中期以后开始有所松弛,但在十九世纪以前,北京内城居民当以旗人为主体。居民主体的大换血、社会制度的巨大变化似乎并未对明清北京民俗造成根本性的影响,《帝京景物略》中所记载的耍燕九、东岳庙进香、高粱桥踏青、朝顶走会等活动[4],至顺治年间谈迁著《北游录》时,仍有都人麇集、万人空巷的盛况[5],乾隆时期的《帝京岁时纪胜》乃至清晚期《燕京岁时记》中,还有对这类活动的记载。从表面上看,北京城市民俗传承数百年而变化不大,故以往学者往往将其作为传统民俗之稳定性的明证。但是,结合碑刻资料对这些民俗活动的记载,在一个较长时间段内分析碑刻内容,尤其是碑阴题名的变化,能发现表面江河万古的民俗传承之下,其实却隐藏着社会结构与民俗机制的巨大变动。

在七百年的资料时间中,18世纪的碑刻尤为引人注目。在这一世纪中,北京内城碑刻出现了一系列新的特点,为前代甚至后代所无。此时北京内城不仅出现了立碑高峰,普通市民成为修庙立碑的主体,且碑阴题名中第一次出现了行会与商号的名称。基于行业合作、商品经济与共同居住的各类社会组织层出不穷,也出现了全由女性组成的香会组织,至少其中一部分是带有长期性、稳定性的。因此,本文选择18世纪作为一个时间节点,以横截面的方式观察这一时期北京内城社会所出现的种种变化,并主要通过与前代碑刻的对照,发现明清时期北京城市民俗在形势稳定之下的内部机制变化。

一、修庙立碑与民俗主体的转变、市民自治组织的出现

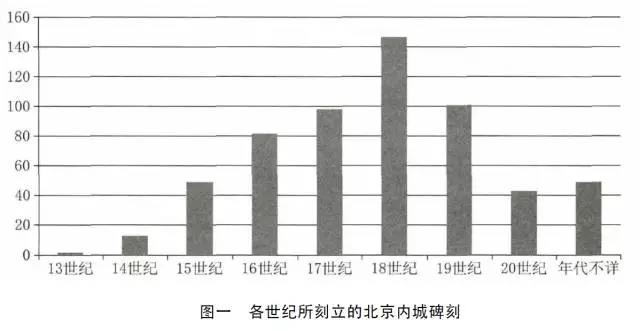

北京内城历来多庙,修庙立碑是城市居民重要的民俗活动之一。据何孝荣统计,明代北京有名可数的佛教寺庙数量约为810所左右。[6]而进入18世纪之后,这个数字成倍增长。乾隆年间编制的《僧录司清册》中登记了2240座北京寺庙,这还只是有常驻僧人的汉传佛教寺庙,大量藏传佛教寺庙、道教寺观及无常驻僧人的民间小庙尚不包括在内。而到了1930年,北平市社会局登记的寺庙数量则降到了1734座,且这是全部佛、道、民间寺庙的总数。[7]与寺庙数量的变化曲线一致,立碑数量在18世纪也出现了一个高峰。在项目组搜集到的北京内城碑刻中,18世纪的碑刻共有147通,它们分布在84座寺庙内,无论碑刻数量还是所在寺庙的数量都位居各世纪之首。(关于各世纪碑刻的数量对比,参见图一)

相比之下,19世纪和20世纪虽然距今更近,碑刻资料更易于保存下来,但其数量仍远远不及18世纪。广修寺庙、碑刻林立这一事实,反映出18世纪时内城居民物质生活比较丰富、宗教崇拜与祭祀活动密集。但更应指出的是,与前两世纪,甚至是清庙定鼎之初的前五十年相比,这一世纪中修庙立碑的主体也出现了明显的变化:由皇族、太监和官员转为普通下层旗人和民人。

明代碑刻上记载的寺庙捐赠者,主要是皇族、太监与官员,其中太监占大多数,据本文粗略统计,167通明代碑刻中,就有62通碑明确记载为太监捐赠,碑文内容也是他们捐资寺庙并进行宗教活动的记录。皇族捐庙的记录也不少,共有14通碑记载了明代皇帝及其家人捐内帑奉香火的历史,另有17通碑是由皇帝亲自撰文,刻石立于庙中。太监之外的普通官员也常有捐资立碑者,明确记载他们直接参与寺庙活动的碑刻共23通,但大部分情况是统称为“信官”,其下记名,而不像太监那样说明具体供署与职位。除了以上三种人之外,我们再难从明代碑刻中发现捐资人的身份信息,大量普通市民与寺庙的关系,被一句“善男信女”略略概括了。

清初50年间,碑刻中记载的捐资者,主要以官员为主。从1644年到1699年,北京内城共有寺庙碑刻56通,其中能明确判断为官员主要捐资刻立的就有15通,与之相比,僧人募资者两通、皇族捐资者两通,笼统称之为信士信女捐资的只有7通,其余不记捐资人。有趣的是,虽然此时北京内城是以满洲为主的旗人的天下,但捐资刻碑的绝大多数都是汉族官员。清代最早的几通碑,如清顺治八年(1651)的《关帝庙碑》[8]、清顺治十二年(1655)的《成寿寺碑》[9]等,都荟萃众多汉军官员,其中不乏知名者如宁完我、洪承畴等,而满洲旗人之名却相对极为少见。这些捐资人所组成的香会,如安定门内药王庙香会[10]、双关帝庙三圣老会[11]等,几乎都可以看做是汉族官员的小群体。这一时期出现的非汉族名氏,都是零星见诸碑铭,如清顺治八年的《药王殿碑》中有乌林达之名[12],清康熙三年(1664),有索尼、索额图为保安寺捐资立碑⑥,而这些碑的碑阴题名之助善人等中,仍以汉族人名为绝大多数,后者更是云集当时的汉族重臣吴应熊、耿聚忠、尚之隆、范文程、祖泽洪、宁完我等。也许可以说,此时满洲旗人尚未完全适应自己的“北京市民”身份,普通人尚未广泛参与社会活动与公共事务,而修庙立碑可能是汉族官员们联系彼此,获得身份认同与内部支持的重要方式。

然而进入18世纪以后,普通民众记名于碑阴的情况越来越多,我们可以确定有36通碑主要由普通市民捐资刻立,而相比之下,记载官员捐资者降到了11通,皇族(包括蒙古王公)捐资者有7通,太监捐资者只有5通。而且“善男信女”们的身份也越来越清晰,我们在其中看到了“是方人民”、“里人”或“庙邻善士”这类胡同居民,“附近士商”中的大量商铺与商号,执“音乐什番”的民间艺人、“江南水陆两行中善人”为代表的外地来京商人、山东水夫,漆行、刻字行等各类行会众善、猪市市民等。可以说,从17世纪末18世纪初开始,一幅三六九等、斑斓缤纷的城市生活画卷,就在碑刻铭文,尤其是碑阴题名中缓缓出现了。总之,修庙立碑活动虽然自明初至清末一直在北京内城持续存在,但其活动主体在此时已与前代截然不同。

出现这一现象的原因,当然与北京内城居民主体——旗人——崇祀的普遍心理有关,但同时也折射出当时社会的巨大活力。普通市民在经济能力上升的同时,也不再满足于“善男信女”的轻描淡写,而在寺庙碑刻中获得了与官员和太监们同等重要的文化地位。更重要的原因是,从18世纪开始,北京内城居民的市民身份与寺庙碑刻之间开始出现某种重要联系,即,随着社会分工趋于成熟,商人和手工业者成为民俗社会的主体,他们通过形成行业、商业与社区组织,开始具有了某种自治能力。这些民间组织才是这一时期民俗活动的主要传承者与推动者。

继续浏览:1 | 2 | 3 | 4 |

文章来源:中国民俗学网

【本文责编:程浩芯】

|