|

五、民俗学教科书的井喷般涌现

大约到20世纪末,民俗学在中国的国家社会人文学科体系中逐渐获得了一席之地。虽然从1997年起,学科专业目录将民俗学置于法学—社会学之下,但现实的基本格局却是民俗学脱胎于民间文学,仍主要设在文学院或中文系。这种别扭的局面对随后的民俗学概论性著述也产生了一定的影响,例如,几乎都对社会学和文化人类学比以前采取了更加积极地参考和借鉴的姿态。

进入21世纪以来,中国民俗学的概论性著述出现了井喷般涌现的局面,堪称是民俗学教科书的量产时期。归纳起来,有以下几点新的进展值得重视。

首先,已经出版的相关教材不断再版,编著者们基于各自的教学实践和民俗学研究的进展,持续地深化此前的概论,同时也不断推出新作。例如,陶立璠的《民俗学概论》2003年修订为《民俗学》,特别增加了“民俗学与现代化”一章,同时对其他一些章节也做了充实和补充,增加了教学实践中的思考和田野作业中获得的新资料。陈勤建的《中国民俗》,在2007年推出了新版《中国民俗学》,将其“民俗论”进一步深化,并追加了“中国民俗学的现实应用”一章,多少也涉及到一些“民俗学论”。陈华文的《民俗文化学》再版时,增加了“民俗文化的解释”和“民俗文化的多元一体与区域性”两章,尤其是前者较为关注地方民众对当地文化的解释,确实很有新意。

乌丙安、钟敬文等人的概论也都多次再版,尤其是乌丙安进一步推出《民俗学原理》一书,分别就民俗主体论、民俗控制论、民俗符号论和民俗传承论等方面,全面深入地论述了作者独具特色的“民俗论”。值得一提的是,作者写作此书,多少是意识到1997年民俗学在国家社会及人文学科体系中获得一席之地这一学术政策的重大变化,并以此书作为一种回应。钟敬文主编的《民俗学概论》第2版,除了一些必要的补充和修正之外,还较多汲取了多年来民俗学和民间文艺学的新成果,同时也对民俗学与相邻人文社会学科交叉研究所产生的新分支方向予以关注。

其次,当时的一些新锐中青年学者所撰写的民俗学概论性著述也都值得关注。例如,叶涛和吴存浩合著的《民俗学导论》、王娟的《民俗学概论》等。

叶涛和吴存浩对民俗学教科书偏重“民俗事象”的分类提出批评,认为所谓“物质民俗”“精神民俗”“社会民俗”等分类,其分类标准并不明确。如此分类具有暧昧性,看起来是有丰富多样的事象,但大多只是“表象”不同;停留在“事象”罗列的层面,很难成为“民俗学”,只是对“民俗事象”的介绍。这样的批评确实切中了要害,因此,在其著述中,“民俗事象分类”的重要性被大幅度压缩。除了“民俗学的研究对象、任务与方法”这一章属于“民俗学论”之外,作者在其他各章分别讨论了民俗的“本质”“构成和载体”“功能”“传承和变异”“特点”等,均属于“民俗论”。

王娟的《民俗学概论》,是基于她在北京大学讲授民俗学课程的讲义而编写的教科书,该书富于个性,参考了美国民俗学的分类法,吸收了欧美民俗学的一些成果,对“民俗”的范围和分类做出新的解说。作者曾留学美国,先后师从邓迪斯、鲍曼和格拉西,学习“物质民俗学”和“语言民俗学”,这也反映在她的教科书中,例如,第四章“物质民俗学”,主要引用美国方面的文献,主张物质民俗学研究关注三方面的问题:亦即人类制作的作品、制作的过程、制作作品的人;但就她编写的具体内容看,除了艺术的起源,分别论及衣食住(民间建筑)等则与其他教科书的类似部分没有多大区别。此外,在口头民俗、风俗民俗和物质民俗的分类方面,也面临难以整合的困难。第五章“民俗学研究”中有关“民俗调查”和“理论发展”的部分,既有对调查方法的解说,也有对以美国民俗学为主的相关理论流派的初步梳理。作者对“民”“俗”的概念、“民俗”的特点和功能、“民俗事项”的生产和传播等,均提供了独到的见解;在对民俗学的一些基本概念、原理和方法予以介绍的基础上,还致力于将相关理论融入对不同民俗事象(如神话、故事、谚语、民歌、民间舞蹈、民间美术、民间建筑等主题)的论述之中。2018年王娟出版的《民俗理论教程》,对包括比较神话学、神话—仪式学派、功能主义、民间故事形态学、精神分析理论、分析心理学、结构主义、民俗学与性别研究等民俗学理论做了较为系统的梳理,最后讨论了民族志研究和田野调查法。这本教程和其《民俗学概论》之间形成了很好的互补关系。

值得提及的还有林继富和王丹、罗曲、邹本涛、邢莉等人的概论性著述。林继富和王丹的《解释民俗学》,据作者自称是在重视文本和文脉之关系的基础上,对民俗事象展开解释论式的叙述。两位作者不仅跳出“民俗分类”的套路,同时还以“民俗象征”这一章为“民俗论”带来了新的内容。相对而言,该书更为重视“民俗学论”,在诸如“民俗学文本”“民俗学语境”“民俗学互文性”“伪民俗问题”等章节,反映了著者试图将民间文学的新近研究成果纳入其民俗学概述的努力。罗曲主编的《民俗学概论》,除一般的“民俗分类”和“民俗论”之外,还新设了“城市民俗”“民俗学与现时社会”“民俗研究新视野”(包括泛民俗学、社会民俗学、生态民俗学、文物民俗学、经济民俗学、民俗与网络)等章节,体现出对民俗学体系的一些新构想。邹本涛主编的《民俗学概论》,其“民俗学论”相对完整,“民俗论”的部分也有一定新意,例如,其将饮食、服饰、居住和“日常游艺民俗”纳入“日常生活民俗”一章,而将“岁时节日”“人生礼仪民俗”“旅行民俗”纳入“非常生活民俗”的另一章。

第三,伴随着民俗学逐渐成为高等院校社会及人文学科多个领域的基本课程或选修课程,数量众多的面向其他专业本科生的民俗学教科书也应运而生,并进一步呈现出多种多样、各具特色的样态。例如,田晓岫编著的《中国民俗学概论》,作为中央民族大学“民族学教材与研究丛书”的一种,在详细介绍了民俗学的基本概念、理论流派及方法、中国古典民俗学史略和近现代的中国民俗学史略之后,还依次对中国各大区域的各民族“民俗志略”(包括第五章“汉族民俗志略”)进行了系统而又简要的说明。值得指出的是,其对民俗学理论流派的介绍依托了杨成志的专题论文;而各民族的“民俗志略”则直接汲取了中国民族学的大量调查成果。以“民族”为单位撰写“民俗志略”,当然是“民族”本位民俗学著述的基本特点,其受到中国民族学的“族别范式”的影响,也是显而易见的。

高丙中的《中国民俗概论》,是为社会学专业的本科生提供的民俗学教材,本书的主体内容属于典型的“民俗分类”叙述,试图通过建构“中国民俗”的概念描述中国人的生活传统,其中以“民俗观念”一章(包括民间信仰和民间智慧)较具新意。该书导论属于民俗学理论探讨,将其1994年出版的《民俗文化与民俗生活》的部分内容纳入其中,同时还讨论了中国民俗学的转型等问题。

此外,目前挂名民俗学的概论性著述,还出现了几种新的形态。一种是作为旅游学或旅游开发管理专业的教材,由于“民俗”被视为观光资源之一的认知或理念日趋一般化,因此,在此领域里涌现的概论性著述往往比较浅显,较为凸显民俗知识的大众化需求。一般来说,它们主要是包括“民俗”事象分类的资源论,通常并不指向民俗学的学科建设。和旅游学领域的民俗·民俗学类教材较为类似的,还有艺术设计类专业所用的若干教材,也是把“民俗”视为可供参考的文化资源。除此之外,还有另一种主要是针对外国留学生而编写的中国民俗·民俗学概述类教材,主要目的是面向各国来华学习汉语的留学生,帮助他们进一步了解一些中国文化,尤其是中国的民俗文化。这些教科书通常就是民俗学专业教科书的简写本或通俗普及读本,较多突出中国风土人情的特异性,有时也会纳入一些各国美食民俗之类的内容。基本上,它们没有对民俗学的学科建构或知识体系化的追求,更多地是把“民俗”做一些分类介绍,但其价值或在于关于中国民俗的“常识”应该如何被介绍给异文化的读者。这一点却也是值得民俗学今后去关注的课题。

第四,新时期的概论性民俗学著述,出现了若干很有个性的新成果。例如,邢莉等著《民俗学概论新编》,在“民俗”的体系化和“民俗学”的体系化方面均有一些新的探索。前者是采借“生活世界”的概念,分别就“民众”的物质生活世界、社会生活世界、艺术生活世界、精神生活世界予以展开,后者除了介绍“各国民俗学”,还为“田野民俗志”设立专章。再比如,徐华龙的《泛民俗学》(2003),作者不在大学任教,担任编辑工作,本书虽不是作为教科书出版的,但它特别关注传统民俗在现实社会中得以应用的各个方面,应该说在民俗主义(folklorism)的概念传入中国民俗学之前,就已经关注到各种民俗主义现象。《泛民俗学》在民俗学的体系化方面做出的贡献,还在于它堪称是为数不多的试图超越本质主义民俗陈述的著作之一。比较类似的还有重视民俗学的应用性和实践性的著作,例如,陶思炎的《应用民俗学》和赵杏根、陆湘怀合著的《实用中国民俗学》等,前者致力于“应用民俗学”的学科建构,后者除有限的“民俗学论”介绍和一般的“民俗论”之外,还特意安排了“民俗应用文”一章,旨在为大学生读者提供应用民俗知识的资料和能力。

第五,进入21世纪,民俗学的概论性著述尤其是在一些分支领域,确实是有新的发展。例如,张士闪的《艺术民俗学》、张士闪与耿波的《中国艺术民俗学》,作为艺术学的专业教材之一,同时也是一种“跨学科”的概论性著述。此外,江帆的《生态民俗学》、曲彦斌的《民俗语言学》、华梅的《服饰民俗学》等等,这些著述在民俗学的分支领域层面极大地丰富了相关论述,它们或不再受困于“民俗”事象的分类难题,或在已有“民俗分类”的基础上,发展各自学术领域的特长,总体上仍属于专题性的概说类著作。

最后,还应提到一些以区域或民族为“本位”、为背景的概述性民俗学著述。这方面较为典型的作品包括叶春生《区域民俗学》、毛艳与洪颖《西南少数民族民俗概论》、王正伟《回族民俗学概论》等,它们通常较多强调“民俗”的区域性特点或族群性特点。

总之,近二十多年来量产的民俗学概论性出版物,不仅个性化程度更高,而且还出现了一些试图超越“民俗分类学”或“民俗论”套话的倾向,总体上应该说在“民俗学”体系化上取得了一定的进展,但确实也存在良莠不齐的问题。对所有这些教科书做进一步的分析和追问,包括对它们在“民俗”知识的公共普及方面具有的意义如何评价,都应是今后中国民俗学的重要课题。

六、概论性民俗学著述的文本内容分析

施爱东曾对民间文学或民俗学的概论教育模式提出过批评,在他看来,很多概论的编写以及由此形成的“概论思维”具有随意性,且往往满足于民俗事象的分类描述,这妨碍了对学科及学术原理的深入探讨。确乎其言,包括本文讨论的不少概论性著述在内,其叙述框架或谋篇结构较为简单,且相互类似;不少编著者往往是按照一个套路,搜集、编选和整理出一些内容,故彼此多有雷同。由于“概论思维”,经由这些概论所形塑的知识体系,似乎也就成为民俗学的某种规范或标准模式了,如果以此为基础去展开民俗学的学术研究,当然就有很多局限。眼下高校设置的民俗学课程虽已不在少数,但由于使用教材存在一些质量问题,自然就会给人留下中国民俗学水准不高的印象。

为了对诸多概论性民俗学著述的基本内容做出进一步的分析,笔者在浏览相关著述的基础上,拟提出一些相对清晰的指标,亦即将民俗学概论可能或应然的内容区分为“民俗论”和“民俗学论”两大部分,并对其进一步细化。

所谓“民俗论”主要包括对“民俗”的分类叙述,以及对“民俗”的定义、特征、功能等的讨论。在下表中,将其进一步细分表述为“民俗分类学”(或称“民俗分类论”)和“民俗认知论”,前者主要是指对诸如“衣食住行”“岁时节日”“婚丧嫁娶”等民俗事实或现象的分别描述或归纳,后者主要是指对于“民俗”的基本认知,通常包括“民俗”的定义、起源、演变、本质、特征、功能、价值等的讨论。一般来说,这些论述大都反映了编著者对于“民俗”的基本理解与认知。此外,鉴于有些著作对“民俗”的起源、发展和历史着墨较多,也就不妨再设定一个“民俗史”的指标。

所谓“民俗学论”,主要包括“学科论”(包括民俗学学科体系建构论、民俗学和其他学科的关系等)“民俗资料论”“方法论”(包括研究方法、田野调查论、研究伦理等)“(中外)民俗学史”及“(中外)民俗学理论”(包括理念、关键术语、学说和学派)等。如对概论性民俗学著述的基本内容具体展开分析,就可以获得该部著述的重点倾向和主要特点,同时也能够在不同著述之间形成初步的比较。

对概论性民俗学著述的内容设定上述指标以方便分析,主要有两个理由。一是受到钟敬文关于民俗学结构体系之构想的启发,钟敬文对中国民俗学体系做出过明确规划,他认为需要有“民俗学原理”“民俗史”“民俗志”“民俗学史”“民俗学方法论”“民俗资料学”等多个组成部分;但上述部分有时也被归纳为“理论民俗学”“记录民俗学”“历史民俗学”“立场、观点论”“方法论”“资料学”等。对照一下笔者根据概论性民俗学著述的实际内容设定的上述指标,我们就可以和钟敬文的构想形成有意义的学术对话,例如,所谓“民俗学原理”可对应于“学科论”“民俗学理论”“民俗认知论”;“历史民俗学”相当于“民俗史”和“民俗学史”;“民俗志”则大体上相当于“民俗分类论”。第二个理由是基于民俗学这门学问来自folklore这一用语的基本内涵,1846年汤姆森创用folklore这一用语时,就让它涵括了两层意思,一是民间的民俗或传承的知识,二是对这些民俗及传承知识的学术研究。所以,采用“民俗论”概括民俗学教科书中有关传承知识及民俗事象的叙述,大体相当于前者;采用“民俗学论”概括其有关民俗或传承类知识的学术研究成果等,大体相当于后者。当然,两者并非能够截然分开。

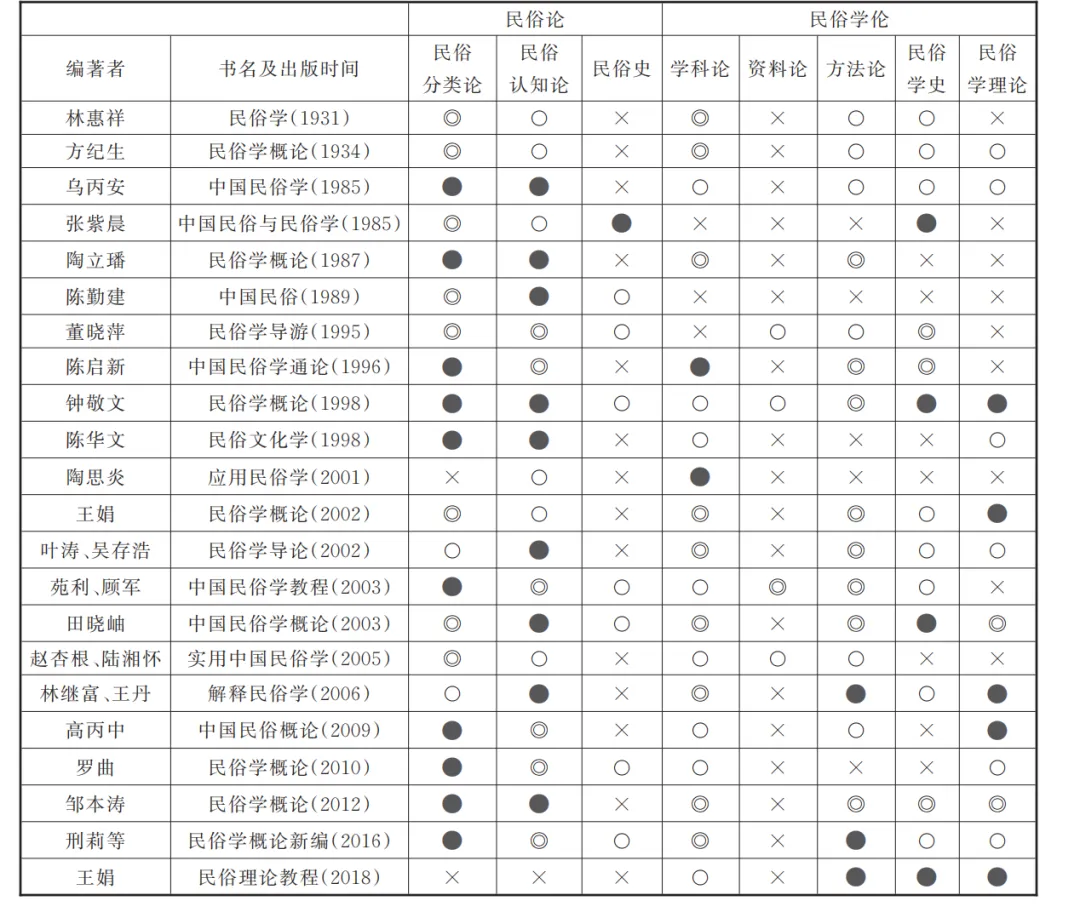

表1是笔者对22部相关著作基本内容作出的初步判断和分析。依据所用笔墨的分量,将其分为“强叙述(●)”“一般叙述(◎)”“弱叙述(〇)”“极少触及或未触及(×)”四个程度级别。

表1中国民俗学教科书的内容分析

通过对相关著述的内容逐一确认,我们可以进一步讨论不同教科书是属于“民俗”的体系化,还是“民俗学”的体系化,抑或在两者兼具的情况下,它们彼此的分量和比例如何。经由上表的初步归纳,可以有以下几点发现:

首先,有些教科书基本上是“民俗论”,而几乎没有“民俗学论”。这类著作称作“民俗概论”或许更为合适。除极少数著述多少涉及到“民俗”的承载者、传承者、实践者、创造或拥有者之外,绝大多数教科书均没有或极少认真讨论“民俗”之“民”,最常见的情形是停留在“民众”“人民”“乡民“或“民间”“民族”之类泛论表述的层面之上。

其次,大部分教科书或概论性著述的主要内容,属于“民俗分类”叙述,亦即对民俗事象逐一安排章节分类叙述,同时也有涉及“民俗认知论”的部分,而仅用一小部分篇幅讨论到“民俗学论”。这些著述在“民俗论”和“民俗学论”之间存在失衡。很多教科书中有关“民俗事象”的叙述,往往和当下的现实生活距离甚远,仅有少数教科书较好地说明了民俗学的“现代学”属性。

第三,除极个别教科书外,绝大多数教科书均不为或较少为“民俗史”花费笔墨。如果以较大篇幅介绍民俗史,就很有可能顾此失彼,导致学科入门属性的教科书的主要目标出现模糊化的问题。

第四,仅有少数的教科书,例如,钟敬文主编的《民俗学概论》,对于“民俗论”和“民俗学论”做出了相对全面且具有均衡感的布局。

第五,仅有极少数的教科书则重“民俗学论”,例如王娟的《民俗理论教程》。

第六,虽然繁简不一,但有较多的教科书均涉及到“学科论”,亦即存在致力于说明民俗学是一门怎样的学问的部分。不过,只有少数教科书认真地试图澄清、理顺民俗学和其他相邻学科的关系。

第七,除了钟敬文主编的《民俗学概论》等少数著述,大多数教科书均没有或极少触及“民俗资料论”。这反映出中国民俗学存在的一个短板。虽然钟敬文高瞻远瞩,很早就把资料学和方法论视为民俗学体系的重要构成,但直至最近,“民俗资料学”才刚刚成为中国民俗学界的一个话题。

第八,有相对较多的教科书设置了有关研究方法及调查方法的内容,但极少有教科书专门论及民俗学研究的学术伦理问题。

第九,有部分教科书为“民俗学史”设置了专门的章节,但更多的情形是把它简化并糅合进“学科论”。仅另有一部分教科书为“民俗学理论”设置了专门的章节,但更多的情形是相关叙述非常薄弱。这里事实上存在着两个问题,一个是把“民俗认知论”或“学科论”等同于“民俗学理论”,二是学术界对于究竟有哪些“民俗学理论”应该被写进教科书,似乎尚未达成基本的共识。

第十,绝大多数教科书均没有或极少通过“案例研究”的介绍展开叙述。

从以上粗浅的归纳,我们可以发现中国民俗学的教科书或概论性著述的知识布局,在结构上偏重于“民俗”,而“民俗学”的部分则相对薄弱。不过,从总体的发展趋势来看,在概论性的民俗学著述中,“民俗学论”多少还是出现了从弱叙述到强叙述的逐渐进步的趋势。

继续浏览:1 | 2 | 3 | 4 |

文章来源:中国民俗学网

【本文责编:程浩芯】

|