|

二、心灵现场:老房子遗骸中的影像幽灵

关于纪录片拍摄的事,黄英峰、阿妮卡和笔者一起讨论了好几次。阿妮卡的作品黄英峰送过笔者两部,其中那部叫《梦·旅人》的作品,给笔者留下很深的印象。这个片子记述了两个年轻人的故事:一个是西藏的喇嘛,想去美国并如愿以偿,他脱了袈裟洗盘子,过上了俗人的普通生活;另一个是台湾的小兵,历尽艰辛,冲破家人阻扰和社会成见,到西藏出家当了喇嘛。阿妮卡通过两个完全相反走向的“旅人”,在世俗与神圣、现实与幻象间,营造了一种人生如露水如梦幻的意境。在形式上,阿妮卡的作品介于纪录片和艺术片之间,纪实、动画,加上一些刻意设计的镜头,以“幻”为意趣,有明显的“编导”痕迹,只是编得挺有感觉。

阿妮卡吃饭很慢,但食量惊人,常常边吃边说话,吃到红烧肉都冻起来了,还就着冷水往下咽。以此相匹配的是她干活很猛,完全不像个女孩子。一天中饭时,谈到之前拍片的经历,阿妮卡哭了。那片子拍得很难,由于片子里涉及与当地习俗成见相悖的人和事,遭到抵制。她陷入窘境,卖了摄像机,在台湾教英语维生,危急时还得男友从英国赶来救援。黄英峰得知,虽然当时也负债累累,还是咬牙资助了她(黄英峰被夫人讥为“双刀侠”———常为朋友两肋插刀)。阿妮卡终于得以度过难关,完成了作品。有此经历,家人和朋友都劝她不要再做纪录片了。但她为我们这个片子的设想再度激动,黄英峰一叫,又来了。她说走前到星象师那里算了一卦,说她此行前期会很困难,像之前那个作品一样,但越到后来越顺利。她夹着舌头用汉语说了两个字———缘分。

阿妮卡对这个作品期望很高,构思比我们设想的宏大。她的计划是,以老房子为线索,和迁徙、生态环境两个方面互相穿插,展现苗族文化的基本面貌。有的细节,她都已经设想好了,比如潜水拍摄淹没的村庄、苗族女绣织历史等。但笔者觉得,一个老外去拍移民、水库等,事涉敏感,恐有难度,建议以老房子为线索,从房主人、工匠、乡亲和保护者几种人切入,串起清水江流域苗族文化变迁的故事。同时,如果拍摄预算太大,对于全额自己投资的个人来说,可行性如何需要考虑。但英峰被阿妮卡的执着感动,准备当年在台湾做的工程结束时,先不还贷款,全力投入此片。

民族志纪录片拍摄和人类学田野考察一样,重要的是怎么发现人的故事。老房子是物,但却是一种不说话的物质媒介,它演绎着人的故事。与这个吊脚楼有关的人,包括建的人、住的人、拆的人、重建的人等。

这幢吊脚楼,从梁柱到墙壁,均为全木结构,手工打造,是黔东南的传统建筑典型样式,本身就具有丰富的民间工艺和民俗文化价值。吊脚楼的建造者传承的,是凭借口传身授和群体记忆延续千年的工匠精神,他们共同的祖师爷是鲁班。建盖这幢吊脚楼的是他们的前辈师傅,精巧的结构和榫接技术让他们佩服得五体投地。在接手拆房子活计的时候,他们没敢动用钩机多快好省地拉倒了事。20个人拆了7天,一点一点把它们从烟尘中剥离。他们就像在读一本老书,一页页仔细体会,一字字慢慢琢磨。房子拆完,他们也记住了所有的结构和细节。所以,当黄英峰把他们请来复原吊脚楼时,他们对这幢老房子的情况,已然烂熟于心。尽管如此,龙师傅还是对笔者说:“我压力很大,怕做不好。”

吊脚楼的主人是与这幢老房子关系最密切的人。老房子的老主人靠经营木材发家,以百万家产之巨,富甲一方。木材的流动,牵动了清水江下游地区的市场、权力与社会的复杂世相。(1)不同的人通过木材的占有、贩卖和使用,在社会生活中扮演不同的角色,行使不同的功能,并在区域社会的建构中发挥不同的作用。随着时代的变迁,往昔的社会结构和生计模式解体,这幢过去时代的标志性建筑,也将在一次重整山河的跨世纪工程中沉入水底。龙师傅的姑妈就是现在老屋主人的母亲。他和同村伙伴吴作清师傅说,拆老房子之前,很多人来照相,房主人家一直舍不得拆。直到公安局的来人了,才不得已开始拆。拆房子的时候,他们家的老妈妈哭了。

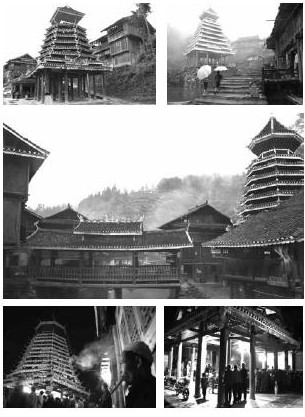

为了让来自加拿大的阿妮卡对现实状态中的吊脚楼及贵州少数民族文化有些实感,当地朋友陪她和笔者到附近村寨里做了些空镜拍摄。在黎平县肇兴乡侗寨,我们看到成片的吊脚楼,组联为村寨和市镇。鹅卵石铺的路被磨得青亮,溪水从门前流过,蓝靛盛在木桶里,靛染的土布挂在窗前。太阳升落的时候,炊烟让青灰色的吊脚楼现出奇妙的层次。最让人惊叹的是鼓楼,以巨木搭建,成为侗寨地标性的建筑。有的侗寨,甚至建有多个鼓楼,名以“义楼”“礼楼”“智楼”“信楼”等,而以“礼楼”最大,可见国家的传统主流意识形态对边地的影响(图8)。

图8侗寨的日常生活现场。邓启耀摄,2006年,贵州黎平县肇兴乡

使笔者感到震惊的是鼓楼本身。远看,鼓楼在侗寨吊脚楼群中卓然独立,不同凡响;近观,更是只能用不可思议来形容。鼓楼和吊脚楼一样,整体均为木结构的干栏式建筑。一抱多粗的大木柱支架在石础上,梁柱采用杠杆原理,全部凿榫相衔;排枋纵横交错,结构严密坚固。它们互相扣合支撑,层层叠加而上。每一层均飞阁重檐,雕梁画栋,精美无比。鼓楼上部一般不用,仅在底部柱间,安置一些粗大的木凳,供老人闲坐。从功利的角度看,花那么大功夫建造的鼓楼,“无用”的部分似乎多于实用的部分,这在物质资源尚不十分充裕的西南乡村,是有些难以理解。不过,当我们参加了村社节祭活动中围绕鼓楼的长街宴,以及看到村民夜晚在鼓楼前群聚表演的侗族大歌,才有所明白:鼓楼,应该是一种超然于世俗标准之外的精神性的建筑(图9)。回到工地,立刻比衬出这里的寂寞。孤零零躺在地上的吊脚楼,与一片片站立在炊烟、灯火和喧哗人声中的鼓楼吊脚楼群,自是不能相比。

为了让远道而来的阿妮卡找到一点拍摄感觉,黄英峰不时会请一些著名的苗族文化传承人到工地来。一天晚上,黄英峰请来一位穿着漂亮苗族服饰的中年女性歌手,为大家唱苗族民歌。歌手的嗓音极棒,大家赞叹不已,宾主开开心心度过一个愉快的夜晚。但这些歌听过就过了,笔者甚至没有在田野笔记上留下一个字。现在想来,问题可能出在歌的“调性”和“语境”上。严格地说,这些歌不是原生态的民歌,而是经过艺术家“提升”过的东西,词时尚化了,曲也现代化了,如同从水里提炼出的油,漂了。而民间的歌,是和他们的生活融为一体的存在物,实咄咄的。笔者在侗族鼓楼里听母亲给孩子唱摇篮曲,摸得到母爱的温度;在基诺族长房听长老唱创世古歌,闻得着历史的气息;在摩梭人的丧葬仪式中听祭司送魂的低音合唱,心都感到震颤。

图9侗族鼓楼。邓启耀摄,2006年,贵州黎平县肇兴乡

又一天晚上,黄英峰请来凯里一位杨姓的芦笙王。他先在明亮的大厅里吹了几首芦笙曲,都是表演性的,技法娴熟,表情夸张,但找不到感觉,有些过了。我们提出换个地,到工地和仓库那些旧木料堆里吹。他问吹啥,笔者说能不能吹一曲慢一些的,纪念性的东西,并给他简单介绍了房子的故事,说这两百年前的吊脚楼被拆了,你可以想象面对的是老房子的一堆尸骨。

他想了片刻,带笙进入仓库。他没有马上拿起芦笙,而是在横七竖八的旧木料堆间,慢慢走着,像在寻找什么。灯光暗淡,空气中弥漫着老木头略带烟尘的味道。不知不觉间,他悠悠地吹了起来。一曲略带伤感的芦笙调,渐渐笼罩在整个空间。被两百年的烟熏黑的梁柱倒在地上,一动不动,正像老屋的遗骸。光影朦朦,吹笙者在它们之间徘徊,一条影子在形态不定的遗骸中滑动和变幻,幽灵一样,仿佛老屋的魂魄在木头上漂浮漫游。笙声呜呜咽咽,苍凉古远,如同悼念一段逝去的往事。幽暗中,似乎有一双眼睛,在不可知处无言地看着这一切。所有的人都屏住呼吸躲在暗处,只有阿妮卡一刻不停抱着摄像机拍了一组又一组(图10)。虽不知道她在拍的时候流泪了没有,但笔者却知道,这组镜头房主人看了,一定会哭。

图10阿妮卡在吊脚楼木料仓库里拍摄吹芦笙。邓启耀摄,2006年,贵州凯里

继续浏览:1 | 2 | 3 | 4 |

文章来源:中国民俗学网

【本文责编:张丽丽】

|