|

一、两个“现场”:专家的科技现场与工匠的文化现场

计划一确定,笔者和来自新闻学、艺术设计学和建筑学三个专业的学生(1)立即赶赴施工现场,与已经在那里的台湾工程师汇合。施工的苗族工匠也到了,他们就是当时拆卸这幢吊脚楼的人。老房子的所有木料和雕花石础,黄英峰已经运到凯里三棵树附近一个废弃工厂里,那里有足够的库房存放木料,能够提供二三十人住宿并自己开伙,还有一块宽敞的空地可以复原搭建吊脚楼。

住下来之后,大家很快进入工作状态。按照计划,测绘小组负责记录老房子构件的基础数据,工匠师傅们加工待补的新料准备安装。这些新料不做旧,以后复原时,就像文物修复那样新旧分明。

负责老房子测绘工作的是黄英峰带来的建筑工程师胡先生,他在现场指导艺术设计学和建筑学专业的学生开展工作。测绘小组严格按计划要求,每动一根木料就画一张图,记下建筑构件的名称、编号,描绘白描图并记录材质、尺寸、安装位置等相关数据,然后录入电脑。中山大学的新闻学专业学生则进行相关访谈,用相机和摄像机拍摄木料加工和复原过程。

负责木工全盘工作的是苗族木匠龙师傅龙安泮(48岁,锦屏县河口乡韶霭村人),与房主人姚百万家仅隔六里地,进城常路过他家。这老房子就是他领头拆的,现在又负责老屋的还原,指挥从凯里、雷山等地招募来的木匠安装。

在现场待了几天后,笔者渐渐感觉到在老房子复原工地上两类人的差异(图1、图2)。一类是黄英峰带来的建筑工程师和笔者的学生们,他们有成文的计划书,掌握现代技术,使用电脑、图纸、照相机、录像机和各种标准化测绘工具,按部就班,一丝不苟。他们看木料就是木料,就是一些具体实在的建筑构件。另一类是民间工匠,他们没有图纸,口传身授。施工中“凭心画线”,随性而作,有什么就直接记录在木料上。他们看木料不完全是木料,而是有灵魂有故事的主。

图1学生的工作现场。邓启耀摄,2006年,贵州凯里

图2木匠师傅的工作现场。邓启耀摄,2006年,贵州凯里

笔者发现,在这个共同的空间里,其实并存着两个“现场”。一个是由学校培养、应用现代工具和方法的人构成的科技现场,一个是由习俗传承、使用传统工具和方法的人构成的文化现场。前者偏于理性,后者重在感性。

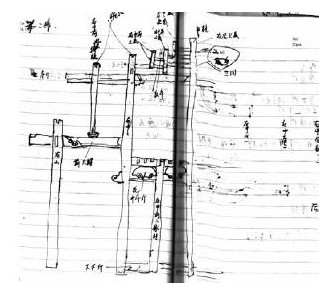

苗族师傅们根据龙安泮师傅(以下简称龙师傅)的指点,在一片开阔地上把测量过的旧料,一排排平铺在地上,按照原有结构拼装起来(图3)。这是笔者第一次看到如此平躺着的房子。走进那些梁柱之间,细看原来看不清楚的细节,发现比我想象的复杂多了。笔者难以想象,工匠们怎么能不需要图纸,就可以对吊脚楼的结构和细节了然于胸。龙师傅给笔者耐心地讲解不同长短、不同粗细、不同方圆的木头怎样称呼,有些什么意思(图4)。他说,那些镶嵌在梁柱间的雕花,就像建筑的脸面,既要美观,又可起到构件间直角加固的作用(所以叫它们“千斤”)。甚至它们的排列,都暗含有一些特殊的蕴义,如房屋间架结构的三间四排,每排都有一个字的代号,比如第一排叫“人”排,第二排叫“财”排,第三排叫“两”排,第四排叫“发”排,架连起来就是“人财两发”。一幢吊脚楼,如同一个物象化了的大型祝语。

图3正在清洁和拼装的吊脚楼框架结构。邓启耀摄,2006年,贵州凯里

图4吊脚楼框架结构(第二排)局部示意图。邓启耀绘,2006年,贵州凯里

.jpg)

图5木匠师傅在加工巨大的斗榫。邓启耀摄,2006年,贵州凯里

.jpg)

图6吊脚楼几种斗榫示意图。邓启耀绘,2006年,贵州凯里

图7木匠师傅仿造旧料,在新补的木料上雕花和加工巨大的斗榫。邓启耀摄,2006年,贵州凯里

由于有些部分还没有组合起来,笔者得以就近端详那些裸露的榫头,看到它们类型很多,结构也很复杂。请教龙师傅,他告诉笔者,整个吊脚楼不用一颗钉子,都用斗榫连接(图5、图6)。榫有燕尾榫、剪刀榫、扣榫、嗯榫、半榫、对接榫、鱼尾榫等。要根据房屋框架结构中不同的位置、受力和操作状况,决定打什么榫子(图7)。

对于这些技术性问题,笔者一时弄得不是很清楚,但已经明白,吸引像黄英峰这样的建筑行家们如此发疯地崇拜这些老房子的原因,就是在它们身上凝结着传承了千百年的民间智慧。

笔者没事就在工场上看木匠师傅们干活,抽空向他们请教:“那么复杂的工程,你们有没有图纸?”

龙师傅说:“不用,心记就行。”

“有关于木匠的书吗?”

“有,鲁班书。”

“那不是使法的书吗?”

“是的,他(指吴师傅,苗族)爸爸就有鲁班书。”

笔者转向吴师傅问:“您见过吗?”

吴师傅答:“见过。”

“是什么字?”

“汉字。”

“什么内容?”

“教人使法术的。”

“怎么使?”

“我要上房了,要是被仇家咒了,就会从梁上跌下,出人命,所以要给他对过去。”

“要是房东招待不周,木匠会不会做点手脚,让房子不干净呢?”

吴师傅笑了:“当然啦!尺在我手里,长点短点,运就不一样了。”

“您会吗?”

“我爸还没有传给我。”

“怎么传?”

“要师傅念咒、烧纸。拿一张纸,写个‘得’字,其余的空白。揉成团抓阄,抓到‘得’的,就可以传了,否则不行。抓到‘得’,再念咒,将纸烧了,纸灰放在水碗里,喝下去。”

吴师傅照例要吹那个著名的关于这些房子的风水传说。但他的口述,与相关出版物上的叙述略有不同:

我们是听老人讲的。

姚家老人过世,选地方,请了个湖南的风水先生。风水先生说,要是选准了,我要到你家住。他选的地方龙脉好,老人埋那里,姚家果然发了。因为他选得准,泄露天机,所以眼睛瞎了。

姚家发了,又依风水先生的话在水边一虎形山的好地上建房。

风水先生在姚家住了不久,姚家的人就嫌烦他了,说他又老又瞎,天天要我们端饭。其实姚家的佣人是很多的,他们主要是嫌弃老先生。他们叫他舂米,天天舂。

有一天,来了另外一位风水先生,借宿姚家。老先生知道了,说,你来得正好,求你帮帮我一个忙。

晚上,他让那人带他到姚家的祖坟上,睡在那里。半夜,天上垂下一根线到祖坟上,老先生请那人用剪刀将线剪断,下面用酒杯接着。线落到杯里变成水,他用那水洗眼睛,眼睛又看得见了。他教那个风水先生一些事,自己就跑了。

那个风水先生回到姚家,说风水可以更好。他把一条街改成两条,台阶像叉子一样叉住虎头,从此姚家就衰了。(1)

问起姚家现在的情况,龙师傅说,他家其实没有衰落,几个后代还是有出息的,都出去做事了。

从对他们的观察和访谈中,可以明显感觉到,在同样的工作现场,他们和笔者的那些学生其实置身于完全不同的情境之中。他们看这些木料,特别是看那些旧料,眼中常常透着一种难以言说的光,温柔、惋惜,如在追忆什么。他们满是茧子的手抚在木头上,轻轻擦去一些尘埃,就像抚摸孩子的身子。他们看到的不仅仅是一堆需要斧削榫接的木头,而是一种经由他们之手诞生、具有灵性的生命体。说起这老房子的时候,他们如同说熟人朋友那样亲切。他们如数家珍地讲述老房子的故事,在喝醉酒的时候悄悄告诉笔者一些隐藏在木头里的秘密。面对一般人眼中的“旧木料”,他们的眼里和言行中却含着一丝局外人不易觉察的敬畏。他们在开工前、上梁时,对这些木头以及它们立足的土地举行仪式,谢土敬神,祭祀木匠祖师鲁班和依附在木头上的灵物,解读通过方位、数量、结构和尺寸暗设的密语,以及掌握对房子和房主人命运产生影响的“风水”。他们手中的工具不仅仅是“工具”,还是“法器”。比如木匠尺,除了标刻尺寸,还有两行只有他们才懂的符号,一行用于家宅建房起屋,一行用于寺庙立柱盖殿,使用不同的标尺数据就会产生不同的感应,导致不同的吉凶祸福。这种数据是与他们在同一现场使用电脑和现代测绘工具的工程师们“量”不出来的。他们奉为经典的《鲁班书》不仅仅是技术导读,同时也是法术秘籍。在民间,流传有许多木匠作祟的传说。据说,如果房主人对木匠师傅不好,他们就会在梁柱间做些手脚,让房主人不得安宁;或者偷偷改变一些重要的数据和朝向,让房屋的风水和房主人的运程受损。这类法术,据说就藏在《鲁班书》里。笔者有一个同事,有一次在苗瑶地区寻访到一部手抄的《鲁班书》竟不敢打开看,因为据当地人的说法,这书就像蛊术一样,碰不得。不小心接触了就会“得了”,变成会放蛊的人。

笔者发现,不仅他们和我们处于两个现场,他们自己也置身两个现场。除了用传统手艺做木匠活计的施工现场,他们内心似乎还存在着另外一个隐秘的灵性“现场”。这个“现场”在房子之外,属于某种超越于物形和人事的另外一种神秘存在,是一种只有他们才能感知到的不可见的“现场”。置身于这种现场语境中的苗族工匠,对老房子的认知,除了感性,还有灵性。它们是技术的,也是巫术的;它们是现实的,也是幻化的;它们在房子之外,却又与房子及其房主人形成一种可感应的共在关系,决定着房子及房主人的命运。这些因素叠加在一起,才是完整的活态的民俗文化现场。

继续浏览:1 | 2 | 3 | 4 |

文章来源:中国民俗学网

【本文责编:张丽丽】

|