|

华琛(James L·Watson)

哈佛大学人类学系荣休教授,代表作有《移民与中国宗族》《东方金色拱门:东亚的麦当劳》《帝制晚期中国的丧礼》等。

罗立波(Eriberto P.Lozada)

哈佛大学人类学博士,目前为美国戴维逊学院人类学系副教授。

景军

哈佛大学人类学博士,目前为清华大学社会学系教授,代表作有《神堂记忆》等。

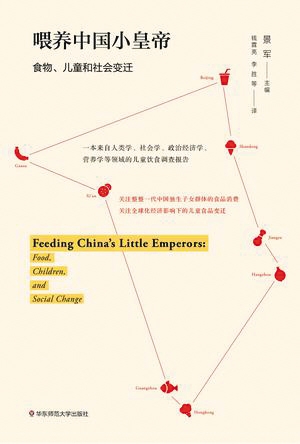

17年前,源于哈佛大学费正清中国研究中心“中国社会饮食消费格局”的研究项目,聚集了以哈佛著名人类学家华琛(James Watson)及门下众多弟子为主的多位学者,包括两位中国学生:景军和郭于华,共同编写了一本关于中国社会儿童饮食问题的著作。将近20年后,这部关注中国独生子女群体的食品消费、全球化经济影响下的儿童食品变迁的《喂养中国小皇帝》一书的中文版姗姗来迟。

过去的20年中国各领域都经历了日新月异的变化,儿童食品领域亦如是。那么一本成书于近20年前、田野调查材料收集于上世纪九十年代的论文集,对于今日的读者来说,还有多少阅读的意义和必要?正如景军在序言中诙谐又伤感地指出,“我们观察到的社会文化图景和我们收集到的第一手材料都很快地融入到将当下改写成为未来的历史之河。”尽管如此,这本文集紧紧围绕着“食物”、“儿童”“社会变迁”三大主题展开,留下了关于中国复杂现实的极具时代感的记录。同时,人类学家们又擅长在复杂现实中发现有趣的悖论、矛盾和反讽,这些20年前由他们细细从家庭生活中挖掘出的线索及其背后的学术意义,仍对当代儿童的食品消费、变迁研究有着启发意义。

《喂养中国小皇帝》

作者:华琛、景军、郭于华等

版本:华东师范大学出版社2017年1月

这本书在当时关注中国儿童在家庭中地位、在社会中的权益、在消费领域中的作用,首次将与中国经济发展促成的消费文化密切相关,也与中国在全球生产体系的快速崛起密不可分的中国家庭生活一角纳入学术视野。

谁是小皇帝

独生子女确有心理疾病或行为偏好?

如今,媒体和学者常常会谈论“第一代独生子女”,或者使用“八零后”这一更为常见的概念,而追根溯源,这些词汇所指的世代在其童年时,往往被报道成被娇生惯养的独生子女,即“小皇帝”们。但与上世纪末的主流舆论相反,本书中的人类学家们采取了慎重对待的态度,更聚焦于具体的问题和现象。

随着计划生育这一人口政策的严格执行,家庭的结构变成了:四个老人,两个家长,去喂养一个独生子女。而日益改善的经济条件,又使整个家庭的饮食消费结构都发生了变化,同时,也使得独生子女支配一定金钱成为可能。但在这些“简单”的预设之下,又有一些有趣的问题发现。比如,为什么,相比城市儿童,农村儿童母乳喂养时间更长,却长得更慢?中国独生子女到底是被溺爱还是被严格管教?父母和子女两代人在饮食理念上有哪些异同?给孩子吃什么,到底谁说了算?

继续浏览:1 | 2 |

文章来源:《新京报》 2017年02月18日

【本文责编:敏之】

|