|

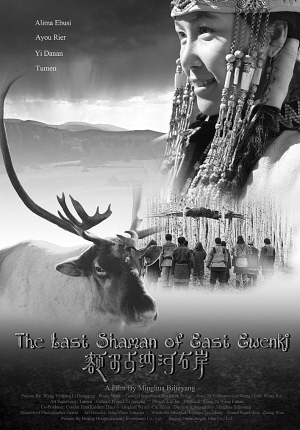

故事梗概

在中俄边界的额尔古纳河右岸,居住着一支数百年前自贝加尔湖畔迁徙而至,与驯鹿相依为命的鄂温克族人。他们追逐驯鹿喜欢的食物而搬迁、游猎,在享受大自然恩赐的同时也备尝艰辛。他们人口式微,但在严寒、猛兽、瘟疫等灾害的侵害下求繁衍,在日寇的铁蹄下、社会转型的动荡中,以及种种现代文明的挤压下求生存。他们有大爱,有大痛,有在命运面前的殊死抗争,也有眼睁睁看着整个部落日渐衰落的万般无奈。然而,一代又一代的爱恨情仇,一代又一代的独特民风,一代又一代的生死传奇,显示了弱小部落顽强的生命力及其不屈不挠的民族精神。

看点一 改编自茅盾文学奖获奖小说

影片是达斡尔族导演杨明华根据著名作家迟子建获得茅盾文学奖的小说《额尔古纳河右岸》改编的。作家迟子建为鄂温克族女画家柳芭的故事所感动,创作了这部关于鄂温克族文化变迁的史诗性小说,而导演杨明华正是柳芭生前的同学、朋友。也许正因为如此,迟子建将影片的改编权交给了导演杨明华。基于对北方少数民族的“情结”,导演力图阐释鄂温克族独特的精神气质与文化底蕴。

看点二 贯穿影片的原生态文化场景

影片《额尔古纳河右岸》中出现了相当多的有关萨满文化的场景和情节,这是鄂温克族民族文化的核心。驯鹿鄂温克族人的生活习俗与生存环境贯穿影片的始终。几代鄂温克族人的历史及其与现代文明的交汇,映照出世界文明史进程中的普遍性问题。这是一部向鄂温克文化以及许多拥有相同命运的传统文化致敬的影片。

对 话

导演杨明华:萨满文化不是用来猎奇的

问:你是怎样注意到《额尔古纳河右岸》这部小说的?

杨明华:起初,我对这部获奖小说不太知道,后来是一个朋友买了《额尔古纳河右岸》这本书,我一看,是写柳芭的事情的。后来我看迟子建的创作谈,确实也是缘起于柳芭的。我和柳芭1981年来北京开始学美术,当时有一拨人。北方少数民族的生活多少有点共通性,比如像达斡尔、鄂温克族、鄂伦春等。我是达斡尔族人,读了小说之后,和小说产生了共鸣,就想能不能把它改编成一部影片,并且拍好它。

问:你说的柳芭是纪录片《神鹿呀,我们的神鹿》里的女画家吗?

杨明华:《神鹿呀,我们的神鹿》的故事跨度很长,大概有80年,柳芭的确出现在这个纪录片里,并且应该是第四代鄂温克人了,柳芭的下一辈人也有二十多岁了。恰巧小说《额尔古纳河右岸》里的伊莲娜的原型正是柳芭。我没有名气,没有任何理由可以证明我能改编好,于是,我先给作者家迟子建看了剧本。她看了剧本之后,答应把改编权给我。

小说当时还挺热的,很多人要改编拍摄,她对我很信任,我跟她沟通得比较好。原因大概是我自己本身是少数民族,从情感上、文化上能理解作品。另外,我与柳芭是从小一起学习、生活过的,到她死之前我们一直有来往。她感到纠结的地方我也有,只是表现的形式不一样。在我看来,柳芭比我更真诚。她整个一生挺让人感动的,但是没有一个作家去梳理这个人物,不梳理也就不会产生共鸣。文学承载着价值。所以,我觉得从原著到改编成电影,都是很真诚的一件事。

问:看得出,你对影片创作有不小的抱负,你是如何设想的?

杨明华:这部片子应该是这样的,节奏比较缓慢,有着史诗一样的感觉。片子用四代人来解构民族文化,比如,萨满文化蕴涵天、地、人、鬼、神这样的文化元素,人不停地在出生,不停地在死亡。但是随着时代变迁,鄂温克族人在文化诉求上不一样了。到了伊莲娜这一代,也就是影片原型柳芭身上,这种诉求变得很复杂了。

我希望影片表现出一种感觉,就是在森林里,很细的声音都能听到。它的戏剧部分不强调什么冲突,因为本身就在纠结着。影片中的人静静地坐在那里,实际上心里是很澎湃的,我相信他们比我们离生命真谛更近一些。所以电影的风格、节奏、结构啊,应该像在隧道一样,进去又出来,有种体验式的样子。比如萨满作为一种文化也好,宗教也好,它与鄂温克族是紧密连在一起的。因此,是不可以用猎奇的形式展现的。

问:作为一个达斡尔族人,你如何看待影片中鄂温克族的几次搬迁?

杨明华:关于鄂温克族从山上搬迁到平原,不是最近才有的,在20世纪六七十年代就有过。我觉得这是时代变迁后,社会融合的一种方式。比如森林工人、电影放映队的到来,还有山下建立了政府机构。我整个剧本没有纠结于搬迁还是不搬迁的问题。鄂温克族搬迁下来是自然的,不是人为的,柳芭是呆不住的,她的后代更要下山来。

比如现在山下建定居点,这是政府工作职能的体现,也是让人民分享改革开放的成果。假如你把少数民族“生态博物馆化”,叫人来参观,有用吗?人是给别人看的吗?如果到现在还没有人去打扰就好了。问题在于与外界的交融是自然发生的。从少数民族文化角度来看,我觉得我们内心都很强大,并不弱势。我们经济虽落后,但文化丰富,用钱能买来文化吗?

文章来源:中国民族报 2012-05-25

【本文责编:CFNEditor】

|