| |

|

摩亨佐达罗古城遗址(巴基斯坦),列入教科文组织世界遗产。© Toufiq Siddiqui 摩亨佐达罗古城遗址(巴基斯坦),列入教科文组织世界遗产。© Toufiq Siddiqui |

在全世界经济对原材料和劳动力表现出普遍关注的时候,欧洲极力把一个

处于原始状态的亚洲带入世界经济,欧洲发动了一场危机,他有责任解除这一危机。

这是1952年6月列维-施特劳斯在《信使》上发表的文章的内容。

如果试图理解南亚问题的欧洲必须驱除一个概念,那就是“异国情调”的概念 。与文学和旅行者的经验方面的诸多建议相反,东西方文明实质上没有差别。

更迭变迁的世纪、广袤无垠的沙漠、弥漫的硝烟、以及雅利安人的入侵,给最古老的东方文化打下了深刻的烙印。到发源于公元前3000多年前的古老东方文明保留下来的严肃历史遗迹中走一走,到印度河谷摩亨佐达罗与哈拉帕的古老景致去看一看。你会看到多么不和谐的景色!大街小巷都划着墨线,然后又交叉成直角;工人区的住房别无二致,凄凉惨淡;工业车间有磨面的、有金属熔化和印花的、还有大规模生产的廉价平底杯:杯子的碎片洒得满地都是;市政府的粮仓堆了好几“堆”(好像通常也随着时间和地点的变化换换位置);公共浴池、管道和下水道;居民区极其舒适,却毫无高雅可言,与其说是为了微乎其微的权力,倒不如说是为了富裕的集体而设计:这个整体怎么就能够在参观者面前,对现代化大城市的诱惑与缺陷绝口不提呢?甚至对西方文明即便在欧洲都大力推动的这些形式,如今还有美国业已树立了典范,怎么就能无动于衷呢?

透过四五千年的历史,人们喜欢想象:一个周期结束了;在欧洲长足发展的过程中,印度河流域城市预兆出来的城市文明、工业文明、乡镇文明,却历经了长久的衰退。然而在这长久的衰退之后,东方文明在深刻的吸收中(当然还在伟大的范畴之列),与那注定要完全赶上大西洋彼岸的文明形式的文明却并非如此不同。

早在这个古老的世界还年轻的时候,它就已经勾勒了新世界的轮廓。也许,孤独的原始时期的黄昏也标志着发散开来的历史的黎明。然而,这些发散从未间歇过。自史前直至现代,东方与西方不断地在试图建立一种统一,可这统一却又被不协调的发展损害。尽管在地理上,东方与西方分别位于两端;还有在精神上,一个最古老,一个最年轻。印度在一端,美国在另一端。即便当他们表现为互相疏远分离之际,他们所发展的对立系统特点依然能够为整体牢固性提供补充证明。

亚马逊和亚洲:如此相似,又如此不同

|

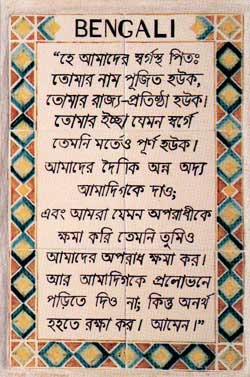

| 孟加拉手稿© Harold Lush |

在这两极之间,欧洲占据中间位置:欧洲在对其认为太过分的两边进行批评时,就是努力要让这个平凡的位置变得崇高。看看欧洲为什么认为这两边过分吧。你看,一边是美洲在物质财富位置优越,而东方却为精神价值过度焦虑;一边是富庶,一边是灾难;欧洲通过将对立的经济信条结合在一起,通过信条来创造消费经济的实践与节俭经济的实践,努力调整富庶与灾难。

在南北美洲迅速发展的多年以后,去年,当这位两边路线的代理人,从一位手持孟加拉手抄本的保守主义者那里上到了第一堂亚洲哲学课时,他被极其迅速的图解法所诱惑。在亚马逊河地区的美洲,这个贫穷的回归线地区,无人居住(无人居住对贫穷做了部分补偿)。这一点与南亚恰恰相反:南亚同样也是贫穷的回归线地区,却是人满为患(人满为患加剧了贫穷)。这就如同在温带地区内,北美地大物博,而人口相对较少,这一点和欧洲相对称:资源相对紧缺,而人口数量却很多。然而,当我们从经济方面过渡到心理方面与精神方面,这些反差就变得更加复杂了。因为再没有什么能比美国模式更能体现出与这位智者生活风格的遥远距离了。这位智者引以为自豪的是,他光着脚走路,只有三件他自己洗自己补的棉布制服,这是他在人世间仅有的财富,他认为他已经解决了社会问题,因为在这之前,他已设想过用亲手捡来并揉好的枯叶团烧火做饭。

这个系统的减少需求的学说,这个为使人类与事物之间的接触与交流最少化的努力,这个对自己提出的停止侵犯别人以及同时保证与“生命”更好沟通的要求,这一切,对于西方都不是一种顽固的想法。实际上,一些关注亚洲季风转换问题的西方学者,采取了一种几乎不理性的形式,作为对这些传统解决办法的最新结论。那就是:由于欧洲与亚洲在一系列历史动乱时的情况不同,这些传统解决办法相当符合逻辑。

欧洲是“亚洲的美洲”

|

斯博伊马伊斯•赞里亚布《治疗称为“战争”的疯狂疾病的药方在那里?》©教科文组织/内盖纳•扎里亚布 斯博伊马伊斯•赞里亚布《治疗称为“战争”的疯狂疾病的药方在那里?》©教科文组织/内盖纳•扎里亚布 |

从卡拉奇到西贡,当人们大举挺进南亚广袤的领土上时,一片一直种到最后一个阿庞的微不足道的小块地,首先唤起了欧洲人的亲密情感。但是他们更专注的目光转到了另一幅画面上:玫瑰色与绿色的色调,枯萎了,褪色了,蜿蜒曲折的不规则的田地与稻田,不停地划上不同的轮廓,难以区分的界限像草草地修补过一样,看起来好像总是同一条挂毯一样,但与被欧洲乡下确认为更坦率更天然的形状与颜色相比,看着这条挂毯,就仿佛看着地狱。也许在那里只有一幅图画。但是这幅图画通过欧洲与亚洲共同文明的关系,将欧洲与亚洲的各自地位诠释得淋漓尽致:至少从物质方面看,一个看起来与另一个正好相反,一个总是胜利者,而另一个总是失败者,在同样的活动过程中(我们上面提到的为音乐会举行开幕而进行的活动),一个吸收了所有的优势,而另一个则收获了全部的苦难。在一方面(可是还得多久呢?),人口膨胀使农业与工业得以进步,因而资源比消费者增长得更快;而对于另一方,自从十八世纪初以来,同样的现象体现为通过个人财产相对于相对稳定的人口而言的持续增长。欧洲习惯于将物质方面与精神方面最讲究的价值与城市人口的出生与增加联系在一起。但是在东方,城市发展令人难以想象的迅速的节奏(对此,人们会想到加尔各答的人口在几年之内从二百万增加到了五百万)在贫苦地区仅仅集中了灾难与悲剧,而这些灾难与悲剧像一个幸福过程的反面,从未在欧洲出现过。因为东方的城市生活仅仅意味着拥挤杂乱、极其缺乏卫生与舒适、流行病、食不果腹、不安全、缘于过度紧张的集体生活导致的生理与精神上的双重腐败…… 这一切在西方似乎只是偶尔伴随着正常发展的反常事故而已,可是在与西方卷入到同一个世界里的东方,却似乎成了正常状况。然而在这个世界里,所有糟糕的牌法都将被驱逐出局。在西方人看来反常的意外事故,只是有时几率会大些,对一个东方人来说却是家常便饭,就像是抽到了所有的下下签。但是,这种惊人的灾祸如果追溯其历史,时间不到四、五千年,似乎既不是不可避免,年代也不太久远。近代的17、18世纪,南亚的人口并没有过多,并拥有丰富的农产品与制成品,毫无疑问,这在很大程度上要归功于令人钦佩的管理者-莫卧儿皇帝。欧洲旅客看到该国的市场绵延15至20英里(例如:从阿格拉到法第普希克利),而且市场上的商品价格出奇地低廉,他们心里没有底,不知道自己是不是来到了“流着牛奶和蜂蜜的地方”?

继续浏览:1 | 2 |

文章来源:教科文《信使》2008年第5期

【本文责编:思玮】

|

|

|