|

一些理论家认为,叙事的深层结构是一束基本功能单位和行为者,例如,“发送者——传达、订约或传递——接收(受)者”,“主体——争夺或对抗——对手/对象”。为了表明这些模式如何被具体化,理论家们必须提出一套可以解释无时间性的深层结构与顺时性的表层结构之间的关系的转换规则。格雷马斯在这个方面作出了突出的贡献。他从结构主义立场出发,把叙事文本看成是句法结构的延伸,认为叙事结构和各种自然语言一样,都与人类文化和社会心理相联系。作为符号学家,格雷马斯更加注重于语言学理论中关于二元对立的基本概念,他借助于逻辑学的方法建立叙事结构的语义学模式,并将叙事理论的适用范围扩大到哲学、宗教等领域。根据二元对立的观念,人对于意义的理解是通过基本的语义素之间的对立呈现出来的。“伟大”一词的意义由其语义的对立面“渺小”来界定,男人一词的意义由其语义的对立面“女人”来界定。这种二元对立的格局还体现在“上”与“下”、“男”与“女”、“高”与“低”、“垂直”与“水平”、“人类”与“动物”等许多概念中。“探讨意义问题的惟一方法是肯定在感知层面上存在着断续性,肯定存在着产生意义的差别”,“我们感知差异,借助这种感知,世界在我们面前和为我们‘形成’”。 ③ “感知差别”,意味着至少感知两个同时显示的目的项,感知两个目的项之间的关系,并以这种和那种方式将它们联系起来。

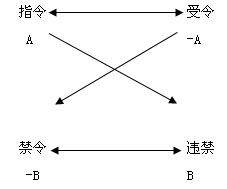

格雷马斯的结构语义学理论就是建立在这些 基本“语义素”的差异之上。这些差异包括四种要素:A、B和非A、非B。A和B是对立关系,B是A的对立面;同理,非A和非B也是对立关系,非B是非A的对立面。A和非A是否定关系,非A是对A的否定,非B也是对B的否定。这两组对立关系相等,A VS B VS 非A VS 非B。格雷马斯说:“S(A) VS 非S(非s)、 S’(S)VS 非S’(非s),其意思是:如果义位S和S’共有一个义素内容S(即至少一个义素),而且这个被视为正项的义素同时以非S这一负项形式出现在义位非S和非S’之中,那么,义位非S和非S’可以说对应于义位非S和非S’。”④这种二元对立结构根深蒂固,有很强的建构能力,单独的故事的表层结构都是从这种模式的结构中派生出来的。用语义方阵来表示就是:

如在普罗普31种功能中,“指令”和“受令”是一对包含逻辑上的相反关系的“语义素”,“禁令”和“违禁”也是相互对立的“语义素”,把这四个动作放在一起,就可以组成一个相互关联的语义方阵:

同理,普罗普功能中的“欺骗”和“受骗”、“交战”与“受辱”也可以组成相互关联的语义方阵。语义方阵是一种具有普遍意义的抽象模式,它既可以说明叙事结构,也可以说明社会和历史结构。其方法论的意义在于:任何表面上孤立的概念都有一个与之相对应的对立概念,这是由事物的结构所决定的,只有将该概念置于方阵关系中,它才能获得意义,才具备被理解的基础。

在此基础上格雷马斯讨论了施动者模型。格雷马斯提出了两个呈对立形式的施动者范畴:

主体(sujet) vs 客体(objet)

发出者(destinateur) vs 接收者(desitnataire)

为了使这个借自句法的施动者模型符合微观域的新规模,格雷马斯在两个方面做了必要的实际调整,一是把句法施动项简化为它们所具有的语义身份(玛丽无论是收到信还是别人寄给她信,她总是“接收者”);二是把所有出现在一个语料集中的、且无论怎么分散都被归属于一个语义施动者的功能汇集起来,以便每个显现施动者都拥有其自己的语义投入(investissement),被确认的施动者,不管是什么关系,总合起来便代表了整个语义显现。语义世界过于庞大,无法予以整体感知,故应将其组织成一些可达及的微观域,这个施动者模型可视为这类可能的组织原则之一。

继续浏览:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

文章来源:传播学论坛 2009-04-09

【本文责编:思玮】

|