|

四、研究对象及其特征

W县位于内蒙古自治区中部,大青山北麓,下辖6乡3镇93个行政村948个自然村,其中20户以下的自然村共484个,总人口17.6万人,农业户籍人口14.6万人,其中贫困人口1.3万人,属于国家级扶贫开发重点县。该县乡村60岁以上的老年户籍人口21293人,占农村常住人口的53%。总体上,W县乡村社会具有典型的村落空心化、家庭空巢化、人口老龄化的社会结构特征。我们对W县进行了三年(2015—2017年)的跟踪调查,调查的主要目的是了解W县乡村居民的养老需求和该县养老组织的资源存量等问题(1)。在调查中,我们发现该县目前共有68个养老组织,入住9262个老年人,占到了乡村留守老年群体总人口的近四成,这引起了我们对这一乡村社会再组织现象的关注和思考。

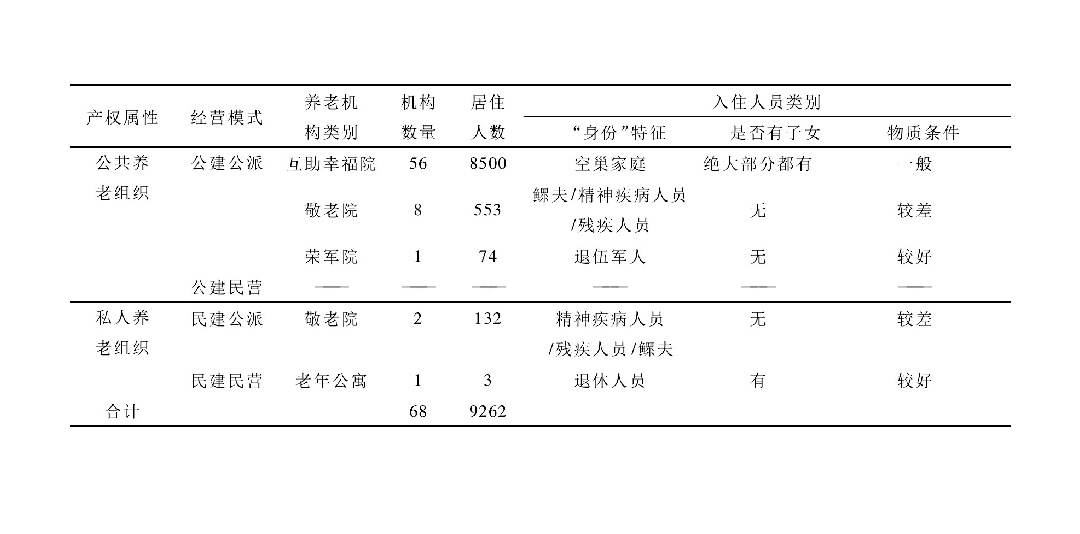

W县基于乡村“三化”问题,经过多年的治理,探索出了一种乡村社会治理模式。简单地讲,就是将不同条件的老年群体安置在不同类型的农村社会化养老组织中,这些养老组织扎根于乡土社会,在老年群体的居住方式上结合乡村生活习惯进行了有益的空间设计。在类型上,W县养老组织主要有公建公派、民建公派、民建民营三种办院模式(表1)。整体来看,W县各类社会化养老组织基本将乡村社会中那些有意愿入住的“边缘”人群按照类别安置其中。由于民建民营的养老院和公建公派的荣军院入住人员较少,因而不在本文的讨论范围之内。

表1 w县社会养老组织类型及入住村民的类别

五、乡村互助幸福院:空巢家庭的社会再组织

空心化村落又表现在村落人口的老龄化与家庭的空巢化,许多村落“房堵窗、户封门、村里见不到年轻人”,人员的稀少和老龄化使得村落显得不再那么“紧凑”。村落合理的人口结构不仅是人口学意义上的分布,同时它含有社会学的意义,在社会空间之内合理的人口结构本身就是不同年龄群体互相交往和社会支持等社会空间再生产的一种机制,当人口结构失衡之后,社会空间的再生产也就趋于“空转”的恶性循环状态,也不便于政府的管理。政府面对这样的情景,一般的行政思维是如何将过疏化的村落留守老年群体重新聚集在一个新的空间之内,压缩村落空心化所导致的居住分散而缺乏紧密联系的空间格局,尝试创造一个新的微型社区,形成新的可控的社会秩序,互助幸福院就是这种行政规划的一种典型代表。

(一)空巢家庭的社会再组织方式及其类型

乡村互助幸福院是地方政府及村集体依据乡村社区熟人社会关系结构、生活方式、生活观念等实际情况,为了应对城市化进程导致的乡村“三化”问题设置的一种社区养老方式,它也是一种乡村社区集中生活的组织方式,实现了老年人“离家不离村,离亲不离情”的生活愿望。就全国来看,乡村互助幸福院有多种类型,比如河北肥乡的乡村互助幸福院模式、吉林省的乡村居家养老服务大院模式、榆林市的邻里互助养老模式和政府支持型专职化服务幸福院模式,这些不同类型的互助幸福院的运作方式和财政支持力度也有所不同,很难评价哪种模式更好,不同模式适用于不同的环境条件[12]。

W县的乡村互助幸福院更类似于河北肥乡的互助幸福院模式。W县因地制宜,在不同的乡村依据实地情况建设了不同类型的互助幸福院共56所,分布在不同的乡镇村庄中。互助幸福院招收的对象以空巢家庭为单位,家庭申请,免费入住,入住人员约8500人,约占乡村60岁以上老人的35%。这一模式主要解决子女在外务工、经济来源有基本保障、身体健康、生活能够自理的乡村空巢老人的养老问题,一定程度上缓解了子女外出务工的后顾之忧。W县乡村互助幸福院可分为三种类型:第一种是“空巢型”的互助幸福院,是W县互助幸福院的主要类型,建设的主要原因是家庭空巢化及村落空心化导致老年群体无法独立应对生活风险(如房屋破败、看病、购物等)及难以共同解决村落公共性问题,且村民对住房及其生活环境改善有着刚性需求;第二种类型属于“生态移民型”的互助幸福院,主要目的是因生态建设而模仿互助幸福院进行的集中居住安排;第三种“剩余型”的互助幸福院,主要是极个别村落集体资产和生产条件较好,村委会为老年群体提供的一种额外的福利住房环境。

(二)互助幸福院的空间结构及其治理方式

互助幸福院既是一种组织方式,也是对空心化村落在居住空间结构上的一种调整的尝试。乡村互助幸福院通过将过疏化的自然村落的居民“浓缩”在一个相对封闭的大院空间之内,在居住空间结构及生活模式上更像是一个城市传统的“单位大院”。以前乡村社区中居住分散的、有各自院落边界的家庭被规划集中在一个毗邻而居、没有自家院落的大院中,形成了一种具有半城市社区、半乡村熟人社区的混合特质。互助幸福院的空间结构特点是将物理空间的重置与传统的乡村社会空间的内容进行了有效的结合,但没有将亲属网络、邻里互助网络、生活模式等传统乡村社会资源割裂,而是被嵌入村落社区之中,并获得乡村社会资源的支持。

在这种空间下形成了一种新的院落社区治理方式。以H镇乡村互助幸福院为例,该院原初是一所被废弃的中学,当地政府以中学原有的校舍和教室及校园空间为基础进行了居住空间的重建,新建了12排平房,每排8户,并建有公共活动场所。每户的房间约20平方米,配有火炕、厨房、卫生间、储物间等。该互助幸福院将五个自然村有意愿的空巢家庭迁入,在空间安排上每个村的家庭紧邻居住,人口在空间上被合理地重聚,彼此的生活也被拉近,一个较为紧密的老年生活共同体和微型的乡村社区被创造了出来。这种新的集中居住的组织空间,改变了过往村民的居住方式和空间距离,在缺乏青壮年劳动力的支持下,使得邻里互助更加方便,形成了一套紧凑的自我照顾、互相支持的院落社区治理方式,一定程度促进了乡村公共性的再生产。

“我们以前的房子多年没修,没法住了,互助院的房子挺好,还有卫生间,人老了上厕所也方便。现在村民住的比以前也近了,互相也能帮个忙,也没个大门,串门也方便,像以前住的老远,有个突发事故也不知道,以前就是死了,别人也不知道,现在谁没出门,谁家咋样,都知道。”(访谈记录:20170626A)

正如齐美尔所言,空间从根本上讲就是“待在一起的可能”,进一步来看是群体心灵的一种活动,空间为社会互动提供了可能,互动的过程将人类不同的意向统一在了一起[13]。熟人之间频繁地面对面互动所产生的道德约束与情感联系是那种陌生人之间及非面对面互动所无法比拟的,在共同体边界内熟悉的人群往往是个体认知社会的情景场域,也是评价内心感受和生活满意度的参照对象。在韦伯看来村庄是一种典型的邻里团体,也是互相帮助的经济伦理意义上的“博爱”体现者,而邻居的距离是他们相互依赖感特别真切的根源[14]。新的居住空间将家庭与个体置于一个更加“可视”的生活情境设置之中,“鸡零狗碎”的生活细节在互动中拉近了彼此的距离,也更容易获得邻里的帮助和支持。因而,这种居住空间的转变一定程度上强化了邻里互助的关系网络。同时,在老人们生活风险压力增加与经济水平有限的情况下,个人和家庭会寻求发展社区内的非正式社会互动网络,特别是对邻里互助有了更多的需求[15],因而,这种居住空间结构的安排有助于增进互助幸福院的共同体生活的可能(1)。

六、敬老院:国家对鳏夫等乡村社会边缘群体的社会再组织

互助幸福院是针对空巢家庭的一种空间居住设计和组织方式,它有明确的服务对象。村落中还存在无人照料的边缘群体,诸如鳏夫、精神疾病患者和残疾人等,这些群体存在于每个村落之中,在空心化村落中生活更为艰难。同样,政府的治理思维是将这些人从不同的村落“抽离”出来,重新“聚集”,置于一个新的生活空间中,然后以组织化的方式来管理。

(一)鳏夫等乡村社会边缘群体的社会再组织

W县敬老院是为老年人提供养老服务的社会福利事业组织,招收的主要对象是“低保”和“五保”老年人,他们另外的“身份”大都是鳏夫、患有一定程度的精神疾病、生活能够部分自理的残疾人员等。这些人员在乡村社会中属于彻底的边缘群体,不仅生活上没有可靠的保障,在村庄社会生活中也时常受到一定的社会排斥甚至是歧视。鳏夫群体是乡村社会中比较普遍的存在,在性别结构失衡的乡村社会以及由于精神和生理状况的先天缺陷等原因,每个村庄差不多都有一定比例的鳏夫。他们在年轻时以“劳动入伙”的形式加入已成家的兄弟或侄子等直系亲属的家庭,当其丧失劳动力的时候,再加之年轻的一代外出务工扩大家庭的解体,这一部分群体也就变成了无依无靠的边缘人员。W县各乡镇的敬老院建在行政村中,共有8所,它的历史要比互助幸福院早很多,是早年作为一种收容场所而建的,发挥着“社会兜底”的组织功能。

(二)敬老院的空间结构及治理方式

由于鳏夫等群体没有独立的家庭,其生活方式与空巢家庭的老年人群存在差别,相对来说对居住空间的环境设施的期望值并没有空巢家庭高,所以基层政府在敬老院的居住空间结构上设计得也比较单一。接下来,我们介绍W县两类不同敬老院的居住空间形式及其治理方式。

1.公建公派敬老院的空间结构及其治理方式

W县公建公派敬老院居住的空间形式是一排平房,每个房间约15~20平方米,居住两到三人,房间的布局非常简单。敬老院的规模不等,有的敬老院住着100多人,有的则只住着10多个人。敬老院都有一个较大的厨房,雇佣一个人负责做饭,也有自己的院落,而且能够种植一些蔬菜,甚至还能养殖一些猪羊等家畜来改善院内的生活水平。这种养老模式体现了扎根于乡土社会中的养老组织的生活方式。整体来看,公建公派的敬老院居住模式完全没有个人隐私的生活空间,可以说在空间设计上“剥夺”了鳏夫群体对私人生活空间的需求,而只限于能够居住的功能。正如D镇民政所所长兼敬老院的院长WR介绍说:

“敬老院不能说多好,只能说能够让这些光棍汉们有饭吃、有地方住。有病了,我们还会请镇上的医生来看,不至于流落在大街上没人管。”(访谈记录:20160713C)

可见,敬老院主要的功能只是一个维持“安身立命”的场所,私人生活空间完全没有被照顾到。在这样狭小的空间内,由于过往的生活习惯及性格的不同,在日常的生活中很容易滋生个体间的冲突。在管理上,敬老院的院长会定期查房,对于不服从院内规定的“口头制度”的人员会实施较为严格的惩罚,包括训斥、居住安排的控制、日常生活照料的偏重等形式。因为敬老院的院长一般是兼职,故还会在入住人员中寻找一个可靠的“副手”对其他人员进行管理和“监控”,同时,院长还会赋予食堂的师傅“专项”权利,对他们的生活进行教化。

2.民建公派敬老院的空间结构及其治理方式

W县总共有两所民建公派的敬老院,在镇村的附近建一个大院,在大院之中建设有环境较好的楼房公寓,也有几排平房。人均居住面积为6~8平方米,两所养老院都有办公室、独立的医务室、食堂、公共浴室等基础设施,较之于公建公派的敬老院,民建公派的敬老院居住环境及公共设施建设水平有了大幅的改善。

敬老院的居住空间的设计很独特,划分出了三类居住空间,入住人员按照物质条件、性格、生活习惯等因素被区隔开来居住。具体来看,不能生活自理的、患有精神疾病及行动不便的人员被安排在专门的平房特殊照看区;物质条件好的、生活习惯良好的、能够服从管理人员命令的人员会被安排在楼房公寓之中;剩余的大部分则被安排在平房之中。正如住房阶级理论(Housing class)所指出的住房环境状况能够反映社会群体的结构差异和社会地位,且会进一步强化心理的认同[17]。通过仔细的观察,敬老院这种居住空间划分出了身份的等级,楼房公寓居住者在敬老院老人群体中地位最高,其次是居住在平房中的人员,最后是居住在特殊照看的平房区域内的人员。之所以出现这种居住格局,是因为较之于一般的市场化的社会养老公寓,W县的这两所敬老院的人员大都是“五保户”和“低保户”,入住的费用是政府提供的低保费用并直接打入敬老院的账户,因而,养老市场的评价机制无法发挥作用,老年人成了绝对的被管理和被规训的人员。

继续浏览:1 | 2 | 3 |

文章来源:中国民俗学网

【本文责编:张丽丽】

|