摘要:基于近三十年的追踪式田野调查中获取的信息,通过对中国北方一个村落里代际亲密关系的发展历程、孝顺观念的再定义和下行式家庭主义的兴起三者之间复杂关系的梳理可以发现,非常规家庭构成的变化模式,导致合二为一的代际关系中产生结构性团结和功能性团结;村民开始重新定义“孝而不顺”的孝道规范,并为代际亲密关系的确立铺平道路。追踪代际亲密关系的实践以及下行式家庭主义兴起的一些宏观社会因素可以进一步发现,中国人对亲密关系的理解,恰恰是对个体便捷的相互侵犯,以达到两个人之间“不分彼此”的状态;西方那种为自己而活的理想在中国文化中很难获得充分的道德合法性,中国个体对幸福和生命的意义的追求带有中国式社会自我主义的特点。

关键词:亲密关系;代际关系;下行式家庭主义;个体化;中国北方农村;社会自我主义

作者:阎云翔,美国洛杉矶加州大学人类学教授,复旦大学社会发展与公共政策学院特聘教授。

译者:杨雯琦,美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校东亚语言与文化系博士生。

社会学家和人类学家普遍认为,父母权威的衰落和年轻一代自主性和权力的增长,已经成为中国农村家庭代际关系最明显的两个变化。到上世纪90年代末,这些变化导致了养老危机和对孝道规范的侵蚀。孝道衰落成为社会学和人类学等学科研究的重点。在过去的研究中,我不仅考察了导致孝道衰落的社会因素,还指出个体意识的增强和追求更加私密的家庭理念,在年轻一代对传统家庭结构的挑战中起到了重要的作用。在代际冲突中,年轻人的胜利和老年人的后退在20世纪90年代后期达到了高峰。新世纪初,我开始观察到代际关系改善的迹象。在2011年、2013年和2015年对下岬村的回访中,我发现这种迹象变得愈发明显。越来越少的老年村民跟我抱怨他们老年生活的困难;相反,越来越多的老年人表扬已婚子女对他们的支持和呵护。他们使用“亲近”这个词来形容这种新的进步。

我也注意到,这种亲近的关系不同于传统的孝顺概念。因为这种关系不再要求晚辈对长辈的顺从,同时这种关系增添了亲密性这种新的元素,比如更多的沟通、情绪的分享和几代人之间的相互理解。年长的被访者已经充分意识到了这种差异,许多人用“孝而不顺”来形容他们成年子女的行为。这表现出他们对于这种新的亲密关系苦乐参半的感受。而早已抛弃孝道中“顺从”这一元素的年轻人则认为,当他们的幸福生活也为他们的父母带来了幸福的时候,他们就是孝顺的。在本文中,我致力于论证这种新兴的代际亲密关系,其标志着对中国传统家庭文化的突破。传统的家庭文化要求以压迫亲密关系为代价,来维持家庭作为一个联合体的纪律、等级和效率。当前的父母-子女关系中服从关系的消失,有效地重新界定了孝顺的规范。这种发展是上面所提到的“父母权威的衰落”、“个体意识的觉醒”,和“年轻人权力的增长”的继续,而不是与之矛盾的。同时,这种发展也在解决代际关系中的一些问题上发挥了积极作用,让两代人之间达成和解。导致这种良性结局的唯一重要因素就是第三代儿童的向心力量。这些孩子吸引了祖父母和父母的关注、爱护和照顾,从不同方面让各代人聚集在一起,激励所有成年家庭成员努力实现共同的目标,即培养一个能够承担整个家庭希望的完美孩子。祖孙三代人适应一种新的、灵活的家庭结构形式,各种家庭资源向下流动,最重要的是,生活的根本意义已经从祖先身上转移到子孙身上。这些变化也导致了一种下行式家庭主义的出现。

在探讨这些问题的过程中,除了有关家庭和亲属关系的人类学文献以外,我也受到两类关于西方社会家庭生活学术研究的启发。

第一类研究与社会心理学和社会学中的亲密关系转向有关。亲密关系作为一个分析对象,在20世纪70年代正式被收录在《心理学摘要》中;从那之后,它逐渐吸引了越来越多的学术关注。然而,20世纪70年代和80年代的大多数有关亲密关系的研究,大都集中在性与婚姻情感基础两者之间的关系上。改变这一规则的是Anthony Giddens在1992年出版的《亲密关系的转型》(Transformation of intimacy)。在这本书中他认为将性与人类繁衍剥离开的新发展带来了一种纯粹的私人关系,这种关系会导致“人际关系领域的全盘民主化”。尽管许多学者批评Giddens夸大了民主化的主题,但他们基本都认同情感越发重要的地位,以及享受感知和理解婚姻中另一方的自我之特权(即Lynn Jamieson所说的公开的亲密关系),已经成为一种有意义的家庭生活和亲密关系的核心。许多学者从不同方面探寻这种亲密关系转向背后的社会因素,而这也激发了更多的以亲密关系为主题的社会学研究。但是,现有研究亲密关系的文献,除了Harriet Evans关于生活在北京的母亲和其成年女儿的研究之外,较少关注年长的父母和成年子女之间的关系。

第二类学术研究是Vern Bengtson和Robert Roberts在探究美国家庭中代际关系的状况时所提出的代际团结模型。他们将代际关系分为六个维度:联系的维度(互动的频率)、结构的维度(住宅的地理距离)、功能的维度(资源和支持的交换)、感情的维度(情感和感受)、一致的维度(观点的统一)和规范的维度(共同的家庭规范)。他们通过调研收集六个维度的自我报告数据,然后用二分法将这些数据编码进行定量的分析和建模。代际团结模型已被用来探讨美国、英国、德国、法国、意大利、西班牙、挪威和瑞典等西方社会中代际关系在家庭生活中的重要性。最近这一模型开始被引入中国研究领域。尽管代际团结模型有效地补充了亲密关系研究的路径,但是很少有研究能够脱离分类法的局限,解释代际团结在现实中的实践。这种形式化模型建构的内在弱点,可以通过人类学生活志(ethnography)的研究路径得到很好的解决。

总而言之,在人类学关于家庭和亲属关系的研究中,由于亲密关系被认为是一种源于个人主义意识形态的现代西方观念,与非西方社会的人和文化无关,而一直较少受到关注。同样,由于西方个人主义的偏见,社会学领域对亲密关系的研究也很少超越性关系和亲子关系,因此对人类学研究几乎未能产生任何影响。家庭社会学中的代际团结模型,一般通过研究年长父母和成年子女的关系来弥补这一缺陷。然而,这类研究对问卷调查研究方法的依赖,使其无法深入探讨一般分类法之外的亲密关系行为的丰富性和复杂性。本文将西方家庭生活研究中的亲密关系转向和人类学中通过生活志来研究和理论化家庭的方法相结合,强调家庭转变中个体的主体性,代际关系中沟通、情绪和亲密关系的重要性,以及中国家庭的个体化进程中的自我主义和灵活的集体主义之间的共生关系。我相信,我对于这些问题的研究,也将对家庭研究和亲属关系人类学作出一定贡献。

我的研究基于近30年来在中国东北部的黑龙江省下岬村追踪式的田野调查。我从1971年到1978年在该村生活,见证了它从20世纪70年代一个相对成功的生产大队,转变为21世纪一个人口流出的行政村。如今,村民的生活通过经济作物种植、家庭副业和外出务工,与市场紧密地联系在一起。到2015年,雇佣劳务已经成为村民唯一的重要收入来源。在所有年龄组中,近70%的劳动力每年至少有四个月在城里务工;但由于家庭农业能够为村民提供生存保障,其依然占有重要地位。在本文中,我将研究对象分为以下三类:(1)出生于20世纪50年代和60年代的老年父母,他们成长于激进的毛泽东时代,在1983年农村集体制解体的时候分得了全部的农田,这些土地现在依然是这代人最重要的资本。(2)80年代出生的成年子女和年轻的父母,由于计划生育政策的影响,他们中的大多数人只有数量很少的兄弟姐妹或者根本没有兄弟姐妹。由于集体化经济解体的时候他们还太年幼或者还没有出生,未能分得土地,所以他们完全依靠外出务工来生活。(3)90年代或以后出生的孙子辈的第三代人,他们中的大多数人在城市长大。诚然,这些分类的依据是人为制定的,并不能精确地与现实相匹配。按照上述分类,70年代出生的人一部分被分入第一类、一部分被分入第二类。还有一部分访谈对象是生于20世纪30年代和40年代的曾祖父母辈的人,他们在家庭生活中的影响已经大大减少了。

“非常规”的家庭结构与“合二为一”的代际团结

在传统的家庭生活中,家庭结构在很大程度上决定了家庭成员彼此相处的方式。例如,在一个大家庭中,年轻的夫妇不能在长辈面前表现得亲昵,而长辈则通常表现得比较矜持以获取晚辈的尊重和顺从。因而,当下岬村年轻人的自主权增长了以后,新婚夫妇就通过建立自己的家庭来挣脱大家庭的束缚。这种家庭核心化的做法在20世纪90年代后期达到高峰,但是由于两种非常规家庭结构形式的出现,这种趋势在21世纪初开始逐渐衰弱。

我将第一种新的家庭结构称为准主干家庭。大约从2000年、2001年开始,一些富裕的村民在双城市(原县城)为他们不想再在农村居住的成年儿子购买住房。这种新的想法被村里的青年人所接受,城里的财产很快就成为彩礼的一部分,并且成为必要的尊严象征。与此同时,由于国家教育改革,村里的小学被关闭了,因而年轻的父母不得不将孩子送到乡里教学质量不佳的学校,或者送到城里的好学校。很多年轻的家长选择了后者,因为他们如同中国其他父母一样,将自己的希望和梦想投入到对孩子的教育中。将孩子送到城里的幼儿园和学校的梦想,进一步增加了购买城市住房的必要性。到2015年,102个家庭已经在城里购买了住房,这些家庭占下岬村总家庭数的26%。通常情况下,年老的父母为孩子支付占总房价30%的首付,之后他们的成年子女通过努力工作来偿还贷款和负担在城市的生存费用。他们经常需要打两份工,因而没有什么时间照顾小孩。所以,他们通常要父母搬到他们城里的家中,帮他们照顾小孩。从房产所有权的角度来看,父母和他们的已婚子女是两个单独的家庭,但是在日常生活中,父母通常以补贴家庭开支和免费照顾孩子、照料家事的方式来帮助他们的子女。因此,家庭虽然以主干家庭的模式运行,但在事实上是一个合二为一的单位。

中国农村较为普遍的第二种新的家庭结构形式是跨代家庭。跨代家庭,指的是那些年轻父母因进城务工,而将子女留给在农村的父母照料的家庭。在这样的安排下,年老的祖父母与他们的孙子、孙女在日常生活中组成一个临时家庭,而父母作为中间一代则在生活中缺席。但是,年轻一代的父母为他们年迈的父母提供资金支持,以作为他们代为照料子女的补偿。像准主干家庭一样,年老的父母与他们的成年子女在财产所有权、财务管理和家庭身份方面相互独立;但是在日常生活的其他方面,他们像一个合二为一的家庭一样一起生活。这样的家庭形式从20世纪90年代初开始,在中国许多农村地区大量出现,但是由于外出务工在下岬村发展得较晚,所以直到世纪之交才开始在下岬村出现。

我将每年至少共同生活六个月,作为区分准主干家庭和跨代家庭的依据。在一年中的某些时候,两个婚姻家庭分开生活。准主干家庭中的老年父母通常在农忙时节会回到农村耕种土地,而跨代家庭中的年轻父母则在城市用工的淡季或至少是春节期间回农村与孩子团聚。换句话说,下岬村村民不断调整自己的家庭结构使其符合自己的需求,但其中的主要力量来源于中间一代的年轻父母。例如,在1999年的田野调查中我十分震惊地了解到,由于刘老师新婚的独生子和他的儿媳不想跟长辈一起生活,但是依然要求拥有宽敞的住房,而把刘老师和他的妻子从家里赶了出来。在2008年田野调查的过程中,我同样惊讶地了解到这两个家庭在2006年的时候又重新团圆了,而且从那以后和平相处。根据很多村民的说法,这其中的关键在于刘老师给予他的儿子和儿媳绝对的自主权。2015年我再次拜访下岬村的时候,遇到了刘老师并且发现他们夫妇当时住在儿子城里的公寓里,照顾他们正在上学的孙子,而那对30多岁的小夫妻则回到下岬村做生意。刘老师家是一个反过来的跨代家庭。在我们的交谈中,刘老师看起来很满意现在的生活。他告诉我,他的儿子和儿媳跟他们很亲近,也在很努力地为他们孙子的教育而赚钱。他很高兴地说:“为了孙子我们老两口也在城里发挥余热。”

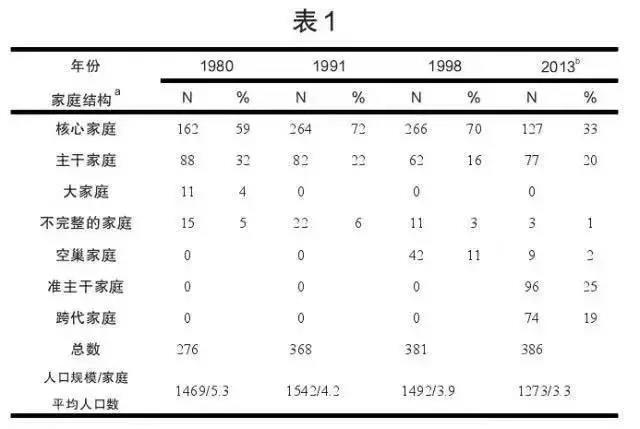

基于1980年户籍登记和我自己在1991年、1998年和2013年家庭调查的纵向数据,我在表1中总结了家庭结构的这种灵活而复杂的变化特质。其中有三点十分重要。

注:a在这里,我按照这些术语的常规含义来进行家庭结构分类:核心家庭指由一对已婚父母与未婚子女组成的家庭;主干家庭指一对已婚夫妇与至少两代的未婚夫妇或未婚子女的幸存配偶组成的家庭;大家庭中有至少两名已婚兄弟,可能有未婚子女。不完整的家庭指的是由一个人组成的家庭或者其他不能划入上面三个分类的家庭。

b我在2011年夏季首次进行家庭调查,由于家庭组成的巨大变化,我在2013年9月大幅度更新了已有数据;根据2015年收集到的新数据,我又对2013进行了小幅调整。

第一,过去35年间,独立的婚姻家庭和小家庭成为一种愈发明显的趋势。在1980年至集体化解体的三年前——下岬村1469人生活在276户家庭中;11年之后,下岬村有1542人组成368户家庭,人口净增长了73人,而家庭净增长了92户,家庭平均人口则从1980年的5.3人下降到1991年4.2人。到1998年的夏天,家庭总数增长为381户,而总人口则下降为1492人。人口的减少源于计划生育政策的实施和90年代中期的外出务工潮,那时几十户家庭搬出下岬村。到2013年,由于同样的原因下岬村的人口进一步缩减为1273人,但是家庭总数则增长为386户,家庭平均人口数为3.3人。

第二,婚姻家庭独立需求的不断增长,并未如家庭变化的现代化理论所预测的那样,导致核心家庭占据主导地位的情况。表1中的数据显示,在过去33年间,主干家庭的数量虽然最初有所下降,最终却能保持稳定;但是到上世纪90年代末,大多数主干家庭的权力已经从年老的父母手里转移到年轻人手里。在2006年和2008年进行田野调查的过程中,我观察到越来越多的新婚夫妇实际上选择与父母在一个主干家庭中共同居住以便对家庭进行管理,从他们还在全职工作的父母那里获得帮助,同时享受婚姻家庭的亲密和选择的自由。由于代际冲突,1998年下岬村的空巢家庭增长到令人印象深刻的42户,但是到2013年,由于代际冲突的减弱和他们逐渐增长的年龄,大量老年人已经搬回到子女家与他们共同生活,这个数字下降到9户。然而,最有趣的变化是核心家庭数量从1980年的162户(占59%)迅速增长到1998年的266户(占70%),而当许多核心家庭重新组合为准主干家庭或者跨代家庭的时候,这一数字在2013年回落到127户(占33%)。

第三,在2013年的调查中,96个准主干家庭、74个跨代家庭、127个核心家庭和9个空巢家庭加在一起,共306个婚姻家庭,占下岬村总家庭数的79%。这表明,一方面,早期婚姻家庭独立的趋势在今天仍然保持不变,大多数村民珍惜婚姻家庭的自由和便捷;另一方面,超过一半的婚姻家庭选择以二合一家庭的形式居住和运作,以应对日常生活中的新挑战。这种灵活而又矛盾的家庭组织形式用下岬村人自己的话来说,就是“分家以后一起过”,而在中国其他农村地区也存在着这样的现象。

Myron Cohen曾提出一个著名的判断,即中国家庭由房产、家庭集体和经济三部分组成。这三种成分可以以集中或者分散的形式存在,而它们具体的结合方式取决于一个家庭的实际需要。下岬村的案例反映了Cohen对于中国家庭结构灵活性的看法。但同时,本文所研究的分家之后两个拥有独立房产的家庭依然共同生活和劳作,同时享有婚姻家庭的独立和劳动分工与规模经济所带来的益处,这一点也丰富了Cohen的论点。需要特别指出的是,家庭结构合二为一的形式从本质上看,形成了一种使个人(尤其是年轻的父母这一代人)能够追求个人发展和生活意义的灵活的集体主义策略,而不是一种延续家庭组织的策略。

继续浏览:1 | 2 | 3 |

文章来源:中国民俗学网

【本文责编:张丽丽】

|