|

二、社会的鬼文化生态

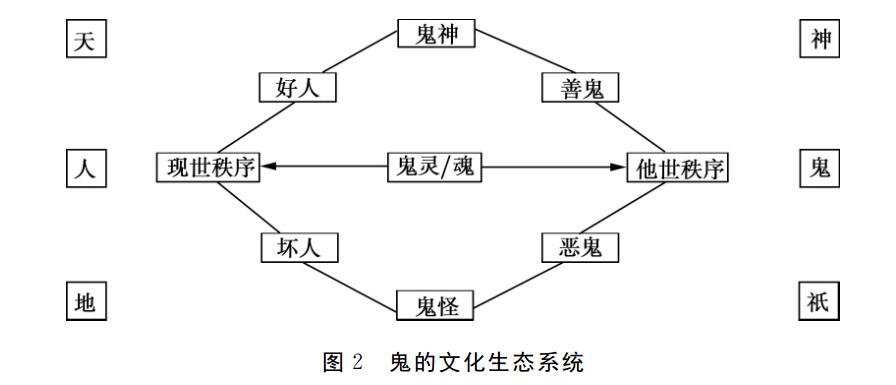

鬼文化在多数社会中都会随着社会的分化而产生概念的转移或分化,换句话说,社会功能的分化需求,必然伴随着鬼文化在分化中有大量象征层面的创造,包括借用鬼神来服务于社会。鬼文化的社会分化是一种文化生态的调节现象,是鬼文化对社会秩序的文化适应。分化的过程具有从个人走向社会;从生命走向心理;从感性走向理性、从鬼到神等倾向。

徐华龙以进化论的观点认为,鬼故事的发展经过三种形态的演变:一是原生态,出生于人类早期,主要表现于对自然现象的恐惧,因此这时鬼话中形象大都具有自然界的动植物及其他物体的属性。二是衍生态,产生于阶级出现的前后,主要表现为鬼与神并行于世,也可称鬼,又可称神,或者亦鬼亦神。鬼话与神话难以分别开来。三是再生态,主要指鬼话成为一种独立的艺术形式而出现,已脱离了与神话的关系,主人公大都变成了阴府中的形象,而且这时鬼话领域大为扩展,吸收了佛教、道教的文化因子,形成了新的鬼的观念和地狱之说。徐还认为鬼的概念要早于神的概念。 在人类学的文化进化论中,泰勒的万物有灵论观点,“灵”既指鬼灵,也指神灵,神鬼不分。结合前述,刻意分开鬼神并强调鬼先于神的看法或值得商榷。

大致上,可以归纳出如下一些有关社会鬼神分化过程的看法:

1.从自然的植物动物的低级鬼灵走向高级的人形神鬼。马林诺斯基评价弗雷泽区别宗教与巫术主要是看间接乞灵于神物,还是直接控制的作用:“初民是在一切之上要去控制自然以切实用的;然其控制方法,乃是直接去办,是用符咒仪式强迫风与气候以及动物禾稼等遵从自己的旨意。只在时间很久以后,他才见到巫术力量不能偿其所愿,于是有所戒惧或希望,有所祈祷和反抗,于是乞灵于较高能力,乞灵于魔鬼、祖灵或神祇。”上述观点明显带有进化论的色彩,然而,初民的心态是否要控制自然?自然神灵或者鬼灵(山川河流、石头植物)是否要比人形之神灵或鬼灵更加“高级”?人类学在检讨进化论之后的观点十分清晰:任何文化有其自足的文化适应和体系,并无进步/落后的观念之分。至于拟人的鬼神是否必然取代山川河流、动物植物的鬼神,并不一定,而是看那个文化的情形。例如在与农耕狩猎等生产行为相关时,自然神偏多,因为这些人类活动与自然紧密联系;而对于人自身的心理或行为相关的鬼神,则拟人的鬼神偏多,因为要借鬼神喻人。

2.从神/鬼、人/鬼不分与神/鬼、人/鬼分离。《玉篇·鬼部》:“天曰神,地曰祇,人曰鬼,鬼之言归也。”讲了人鬼不分。神鬼不分不仅是万物有灵的观点,在早期中国传统哲学中也十分明晰。包括在藏医的《四部医典·秘诀本集》中,邪病的病因包括:获罪神佛、十恶行为;凄苦独处;冒犯鬼神;不敬神;过度悲伤;天神;阿修罗;天界乐师;龙神;怒神;梵天;罗刹;食肉鬼;饿鬼;吸血鬼;放咒鬼;掏心鬼;僵尸;家神;活佛;神仙;老人;苦修者;鬼邪病患者。其中致病的因素有鬼有神,鬼神佛仙甚至人之年老都可以染上邪病。尽管鬼、神并举,在藏医和传统苯教中,鬼文化更为重要。

李福清也讨论了台湾泰雅族鬼神不分的概念,当基督教传入后,基督教的上帝(god)和魔鬼(diabol)都称utux。李亦园先生说,“他们泛称所有的超自然存在为utux,而没有生灵、鬼魂、神祇或祖灵之分,更没有分别或特有的神名”,反映出两种信仰的合并。他认为:这样的较为模糊的灵、鬼、神不分的观念,大概是原始思维的特征,如云南佤族的观念中,鬼、神、祖先(灵)不分,尚未出现反映神祇观念的词。不过,佤族的某些鬼具有神圣性和权威性,如创始者“木依吉”就是最大的鬼。 类似的情况也发生在台湾的阿美族和排湾族当中。他们都区别善灵和恶灵。

武雅士(A.Wolf)关于神鬼不分的另一种理解是鬼概念的相对性,例如一个死者被自己的家庭视为祖先,但在别的家庭看来,他就是鬼魂,因为所有死者对于这个生者的世界来说都是陌生人和外人,在这里,祖先和鬼的边界模糊了。不过,从另一个视角,也反映出祖先和鬼的区分,在他看来,同是不在世的人,祖先联系到有权利义务分配的亲属关系,其牌位也被后人奉养;鬼则是那些具有潜在危险的祖先,比如早夭的婴孩(这些人死后不能进祖宗的祠堂),或未通过婚姻而进入宗族的女性等。武雅士在此做了两类区分:孤魂野鬼一类死者完全被排除在权利义务关系之外;另一类死者依赖于宗族而得到祭祀,这里的关键是存在一个权利义务的传承体系,其内是祖先,其外则是鬼。

在一些文化中,也有鬼神的结合,如鬼灵文化的世界性以及观念基础也体现在基督教灵恩派的迅速发展中。据罗宾斯(J.Robbns)的研究,在过去100年中,灵恩派基督教拥有5.2亿皈依者,其中2/3居住在非西方的亚、非、拉美和大洋洲。原因之一是因为“它倾向于保留传播地原有灵属世界中有关现实和力量的信仰”。首先肯定灵的存在,而不是否定它或只承认上帝的存在,进而通过一种让当地神灵妖魔化的过程,让信徒去与之对抗,从而更加相信自己的灵属。这既强调了魔鬼的存在,又强化了它与人们归信后生活的联系。这种二元主义颇为有趣:先将本来也许没有善恶之分的地方神灵妖魔化,然后新引进一个善美的神灵上帝,形成一个持久的善恶共存文化的图像,因而被称为“能够进行文化转换的宗教”。其实,这种文化转换正是利用了鬼灵的文化生态。

3.从善恶不分走向善恶分离,甚至鬼成为恶的化身。关于善鬼和恶鬼的区分,弗雷泽(S.J.G.Frazer)在《永生的信仰和对死者的崇拜》中,描述了马绍尔群岛原住民的两种鬼魂观念,令人惧怕的鬼魂统称阿克杰伯(Akejab),包括曾经是人的低级鬼魂和从前不是血肉之躯的高级鬼魂。高级鬼魂可以支配邪恶鬼魂进入人体,偷盗灵魂,因此有法师的驱鬼仪式。另外一种善鬼是森林鬼魂,称为安吉马(Anjinmar),他们是些可爱的“蓝精灵”,他们心地善良,甚至可以与人间婚配。 在中国也类似,清代蒲松龄笔下的《聊斋》,虽有恶鬼,但更多的是有情有意的美貌女鬼,鬼不但不可怕,反而十分可爱。甚至人们用鬼表达爱情和理想。《聊斋》作为中国古典小说,是鬼故事集大成者。借鬼喻人,借鬼示人,结论很简单,善良之人能够由鬼成人,邪恶之人由人成鬼。很多美好不在人间,而在鬼世,很多纯洁是在人鬼之间,而非人与人之间。这说明社会对“鬼的需求”改变了。以善恶界定人死很常见,《礼记·祭义》已说得很明确:“众生必死,死必归土,此之谓鬼。”不过,现世也有“活见鬼”的情况,文化大革命中的“牛鬼蛇神”就是一例,活人在“革命”中变成了“鬼”,让鬼活过来约束活人也是鬼文化的重要特点。

除某些民族地区外,现今中国很多地区的鬼观念中几乎都有恶鬼,惩罚人类。应该这样说,在本来万物有灵的观念中,已经有灵魂信仰和崇拜。对灵的善、恶之分或者鬼神之分,将信仰也区分为崇拜的神和祈求的鬼———崇拜信仰和抚求信仰。对善良鬼神,有崇拜和祈求,但是对恶鬼邪神,则是抚求信仰———安抚和祈求,但是没有崇拜。史景迁的《王氏之死》中,大量使用了蒲松龄的作品,在对1668-1672年山东郯城王氏如何与人私奔最后被丈夫杀死这个它称之为“大历史背后的小人物命运”的悲惨故事中,他写道:

她活着的时候除了用她的言语和行动伤害她的公爹和丈夫,还有可能伤害那个跟她私奔的人以外,没有势力伤害其他任何人。但是她死后的报复意味却是有力和危险的:作为一个饿鬼,她可以在村子里又当好几代,不可能被安抚,不可能被驱赶。……黄六鸿的决定是:将王氏永好的棺材安葬,埋在她家附近的一块地里;他感到这样做了的话,“他孤独的灵魂才会平静”。为此他一笔批了十两银子,而在类似的事情上他只同意拿三两不到的银子来安葬死者。

王氏肯定是当时伦理规范下的坏人,因此死后成为饿鬼,对其人的不宽容背后,我们看到的是对其鬼的宽容和优抚。因为在超现实的世界,鬼显示的力量更加强大。可以看到,人世中的善恶之分,在鬼的世界中被再次强调,但是对待的方式却完全不同。

4.从人间走向地狱。例如宋代因为社会紧张,导致鬼魅的频繁,也带来了一些变化:一是从自然精灵变成人鬼;相应地,二是宋代发展出来的地狱观以及神判。首先,“宋代鬼魅对人世间的威胁,正逐渐超越以往的空间界域,从荒郊野冢与山林破庙转移到城镇民居和庙宇;而鬼魅的来源也逐渐从自然精怪演变为人鬼,这其中还包括许多来自官宦家庭的人鬼。”实际上,这样的变化十分明显地表明了“鬼魅进城”的国家化过程———即从乡村庶民进入城市的官僚士大夫之中。第二,“宋代发展出来的地狱观,也大量杂糅了佛、道等宗教的教义与经典在其中。冥间地狱被刻画成为一个必经的涤净过程,每个人的灵魂在死后都必须到地狱的十王殿接受审判,依其在人间所犯的罪行施以严酷的刑罚。……这个震慑人心的地狱图象及因果报应观念,不仅影响着庶民的处世行为,在士人的脑海中,它同样有着一份不可言喻的强大约束力。”在笔者看来,这同样是一个非常国家化的变化,只要想到城隍神中的诸多国家敕封神的面孔,就不难理解国家如何通过阴间命判的城隍系统摄控着庶民的行为观念。

陈原在《释“鬼”———关于语义学、词典学和社会语言学若干现象的考察》中认为:“阴间和阳间构成一个宇宙,在这宇宙间,人与鬼共存———所以在文字上鬼是人的延长。古代中国人用不着天堂,也用不着地狱。有天堂地狱一说,恐怕是佛教传入中国以后才产生的。”佛教带来地狱观念,地狱有十殿阎罗王,负责审判亡魂。所谓中元节的普度也是如此。七月初一开鬼门,七月三十关鬼门,鬼的地狱观已经深入民间。

5.由鬼到神的转变和鬼的普遍存在形态。鬼节或中元节,祖先在神/鬼之间徘徊。自己的祖先是神,他人的祖先是鬼。对于一个村寨来说,则无疑是神鬼交融的。因此,无论怎样破除迷信,对乡民而言,他们总能找到自己文化生态的平衡。

滨岛敦俊描述了江南信仰中有一个“由鬼向神的转变”。他认为,人死之后是变成鬼还是变成神,主要看三个条件:生前的义行;死后的显灵;国家的敕封。 特别是第三个条件,显示了国家在由鬼向神的转变中的重要作用。其实,生前的所谓义行,也是在国家伦理的标准之中的,而显灵的神灵往往就是被国家敕封的对象,无论关帝、妈祖还是城隍。因此,由鬼向神的转变反映出民间信仰国家化的过程。

七月十五本来是祭祖,在佛教盂兰盆会(如目连救母、超度亡灵)、道教中元节(地官赦罪等)的界定中,才有了明确的“鬼节”含义。许多学者对此有过论述,一些学者尤其强调七月十五作为中国本土节日的含义。 换句话说,鬼节是一个被建构的过程,从祖先节变为了鬼灵节,这恐怕与当时的社会风气和需求有关,如宋代因为道教地位的上升,导致神鬼信仰风靡,因此鬼魅文化盛行,鬼灵因而成为社会秩序界定中的重要观念。

鬼文化在今天仍然隐于各种节日和仪式之中,如春节也是传统鬼文化的重要载体。徐华龙认为:春节源于鬼节,包含了大量的鬼文化。可见,无论是否直言“鬼”字,鬼文化作为一种文化生态的需要,依然以不同方式保留人间。

陈原认为,甲骨文中的“鬼”字,有点像一个人戴着假面具,这让我们想到傩面,想到巫术仪式中的鬼神表达。钟馗捉鬼的故事脍炙人口,在敦煌民间信仰中就有钟馗驱傩的风俗,如敦煌唐写本《除夕钟馗驱傩文》就有“感称我是钟馗,捉取江游浪鬼”句。在驯鬼年代的今天,傩面仪式舞蹈已经在多省地(如云、贵、藏、吉等)、多民族(如藏、纳西、满、汉等)中作为国家的非物质文化遗产而获得保护,其中蕴涵的鬼文化传统,依旧对文化生态的调节和平衡起着不可或缺的作用(参见图2所示意)。

继续浏览:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

文章来源:中国民俗学网

【本文责编:张倩怡】

|