|

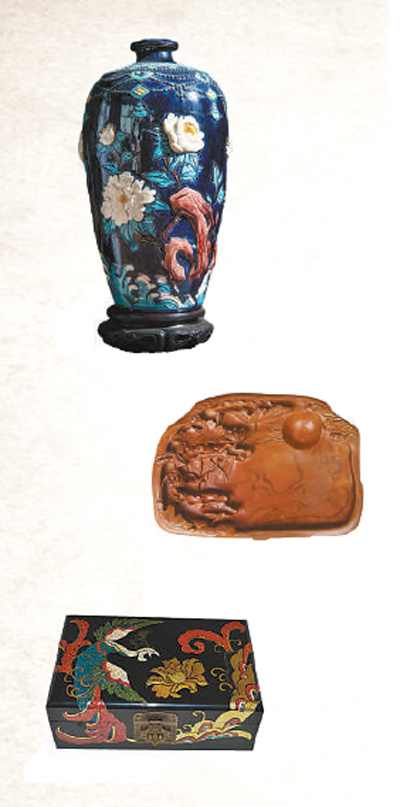

图片由上至下分别为:珐华牡丹璎珞纹梅瓶、澄泥砚荷塘月色、推光漆器凤凰戏牡丹

12月10日,第四届山西文博会落幕。本届文博会共有来自15个国家和地区、25个省区市的千余家企业、万余种展品参展。被称作山西“三宝”的珐华器、澄泥砚、推光漆器成为明星展品。

“这颜色真是漂亮啊。”在晋城展区,一只珐华莲池鹭鸶纹罐让参观者们连连称赞。

“隔釉见胎,芝麻开片,蓝如宝石之蓝,紫如深色紫晶之紫,将琉璃的色彩做到极致就是珐华。”这只纹罐的主人、朝元窑珐华创始人张勇勇转头向参观者介绍。

元代创烧于山西阳城、高平一带的珐华,在清雍正以后断烧。“珐华多为宫廷使用,在国外都有很大影响,但是现在国内留存的珐华器不多。”珐华工艺的失传让高平人张勇勇遗憾不已。

从2008年开始,张勇勇和他的团队开始筹备复烧珐华。翻阅大量书籍、走访老工匠、跑博物馆,反复调试,终于在2017年试烧成功。“珐华断烧主要就是因为釉色工艺失传,现在我们已经有50种不同的色系了,每种釉色都经过上万次的调试。”张勇勇介绍,现在他的团队已经创作出罗汉禅定像、案头狮、梅瓶、大型珐华造像等一系列产品。

珐华的复烧成功让断烧近300年的传统技艺得以传承。同样的故事也发生在绛州澄泥砚身上。

“澄泥砚的烧制要经过采泥、澄清过滤、做胚、雕刻等几十道工序,它发墨快,不伤笔毫,一方好砚台的关键就在这汾河泥……”为参观者讲解澄泥砚制作工艺的是蔺涛。

绛州澄泥砚是中国“四大名砚”之一,从中唐起历代皆为贡品,其制作工艺于明末清初失传。1986年,蔺涛跟父亲蔺永茂恢复绛州澄泥砚制作技艺。近10年钻研,上千次试验,多方请教学习,终于试烧成功。“第一窑烧了三方小砚台,高兴得不得了。”回忆起当时的情景,蔺涛不禁感慨,“我父亲将一辈子献给澄泥砚,那一刻觉得值了。”

2008年,绛州澄泥砚制作技艺入选国家级非物质文化遗产名录。蔺涛现在也已经培养了20多个徒弟。“传统技艺怎么创新、怎么跟时代结合也是我们在思考的问题。”蔺涛说。

平遥推光漆器在唐代即有盛名,位列“中国四大名漆器”之一,用的是从漆树中分泌出来的天然大漆,滴漆入土,千年不腐。2006年,平遥推光漆器髹饰技艺入选国家级非物质文化遗产名录。

说起髹饰技艺,平遥唐都推光漆器博物馆讲解员武容清打开了话匣子,“髹漆时,每件推光漆器要上5道至8道漆。最关键的一步是用手掌推磨出光,就是用头发丝抹上豆油打磨光滑,最后撒上砖灰面,用手顺着一个方向推磨出光亮如镜的漆面……”

“我们的设计团队有国家级大师、省级大师,也有民间艺人,家具、屏风、旅游纪念品、油漆彩绘这些产品都有涉及。”武容清所在的平遥唐都推光漆器有限公司成立已有7年,目前正在建设产业园。产业园集生产销售、展览收藏、研发培训、旅游观光、创业孵化等功能于一体,推光漆器在生产中得以传承。

“要想更好地做好非遗传承工作,还是得在人才培养上下功夫。”山西省文旅厅巡视员李荣钢说,山西正在开展非物质文化遗产传承人群、工艺美术人才培训计划,并将其纳入“山西省全民技能提升工程”,计划用3年时间培训相关从业人员,全面提升非遗传承人的综合素质。

文章来源:《人民日报》2019.12.13

【本文责编:何厚棚】

|