摘要:明代万宝全书诸夷门明确体现了艺术史和思想史的交融,万宝全书诸夷门的序,延续了《臝虫录》等文献的思想,不仅指出夷夏之间的区别,而且强调华夏之族对四方夷狄的绝对地位,更将夷狄与禽兽联系起来。另外,诸夷门的图像也不同程度地体现出诸夷的动物性特征,其中一部分异域种族的图像,结合文字的记载,直接表现出非人的形貌,也更多则借助异域种族身上的体毛,来展现其不同华夏的形貌特征。结合中国古代美术史的作品,也可以看到,由体毛来区别华夷,也是中国古代艺术的传统做法。最为值得一提的内容,就是在万宝全书的诸夷门当中,文字和图像在思想方面,实现了相互作用和彼此影响。

关键词:禽兽之性;臝虫之相;万宝全书;华夏;诸夷

作者:邵小龙,博士,西华师范大学文学院讲师。邮编:637002

近数十年来,艺术史和思想史的研究都能够突破各自的边界,呈现融合与交流的趋势。其中重要的原因在于,这两个学科的研究材料和研究进路都在不断扩大:一方面,艺术史的研究材料突破了卷轴册页等传世画作,研究方法不再停留于时代、风格等内容;另一方面,思想史的研究内容和书写方式,也不再局限于经典、学派和先贤名哲。在此基础上,艺术史和思想史的研究也就出现了交融,因此为两者之间的对话提供了可能性。这一重要变化,成为学者们常常讨论的话题。

本文所讨论的明代万宝全书诸夷门中相关的文字与图像,虽然已有学者加以关注,但部分问题尚未展开分析,因此依然可以从思想史和艺术史相结合的角度做进一步的分析。尽管从艺术史的角度而言,这些图像不仅制作粗糙简单,而且往往缺乏审美的特征。从思想史的角度来看,《臝虫录》表现的观念十分偏执古怪,与当时“先进”的世界观念也格格不入。但是这些图像和文字,在明代晚期却被一再复制和引用,在其流通的过程中,这些图像逐渐成为格套,因此这些观念也不再是一己之见,而是众人所接受与使用的一般知识和普遍认识。

一、华夷之殊

在部分明代万宝全书的诸夷门中,其卷首皆收录有一篇名为《臝虫录序》的短文,尽管这些序依据内容可以分为两个系统,但是它们都集中充分体现了诸夷门的思想观念。

《臝虫录》其书作者不详,一说元周致中所著的《异域志》,也被称为《臝虫录》,但是依据传世的目录学著作,《异域志》和《臝虫录》分别为两部文献,另外结合传世的《异域志》,可以看到其内容与《臝虫录》也多有不同。根据相关的文献材料,可以看得出《臝虫录》在明代颇为流行,嘉靖年间出使琉球的陈侃,便在其《使琉球录》(序作于1534年)对《臝虫录》有所参考和引用。其后,郎瑛(1487—1566)的《七修类稿》(1550年)、冯梦龙(1574—1646)的《古今笑》(1620年)、徐应球(1616年进士)的《玉芝堂谈荟》等著作都曾引用《臝虫录》。即使直至清代康熙年间,吴任臣(?—1689)的《山海经广注》仍然参考过这部书。

《臝虫录》目前所存有两个版本,较早的一版刊刻于嘉靖二十九年(1550年),名为《新编京本臝虫录》,此书后来辗转传至朝鲜,在壬辰战争中流入日本,现收藏于东京御茶水图书馆。另外一个版本名为《新刻臝虫录》,收入胡文焕主编的《格致丛书》,在万历二十一年(1593年)印行。其中《新编京本臝虫录》有一篇长序,正好可以与各万宝全书中的《臝虫录序》相对应。

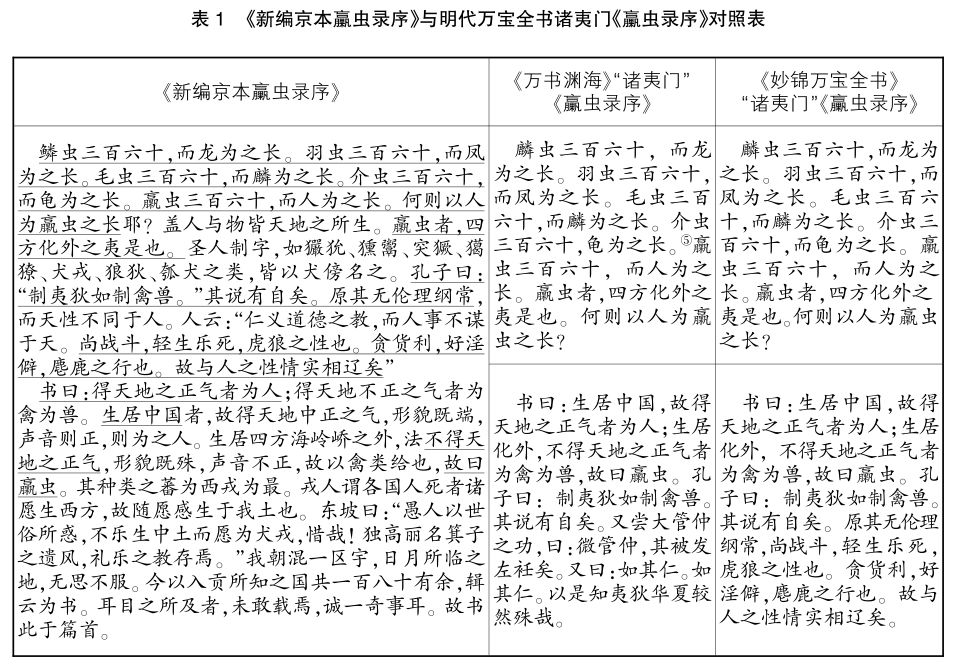

为了说明《新编京本臝虫录序》与明代万宝全书诸夷门内《臝虫录序》的关系,我们制作了下文的表格(表1)。如前文所言,明代万宝全书内的《臝虫录序》分为两个系统,其中分别以《万书渊海》和《妙锦万宝全书》为代表。通过这样的梳理对比,也能够更为细致地看到各类《臝虫录序》因革流变。

表1《新编京本臝虫录序》与明代万宝全书诸夷门《臝虫录序》对照表

由上表可看出,《万书渊海》和《妙锦万宝全书》臝臝中的《虫录序》,都比《新编京本虫录》的序文要短许多,这也完全与万宝全书对其他典籍加以节取改编的处理手法一致。但《新编京本臝虫录序》对夷狄与禽兽的关系论述得更为充分,作者不玁但引用狁、獯鬻等名,甚至将突厥改为“突獗”,使其与犬类相联系。相对于《万书渊海》,《锦妙万臝臝宝全书》中的《虫录序》与《新编京本虫录序》的关系更为紧密,而《万书渊海》所引的内容或许另有出处。

关于五虫的分类,可以上溯到《大戴礼记》的记载:

毛虫之精者曰麟,羽虫之精者曰凤,介虫之精者曰龟,麟虫之精者曰龙,倮虫之精者曰圣人。

其中将人称为倮虫,主要和裸体而生有关。后来《孔子家语》又对这一观点有所补充:

羽虫三百有六十,而凤为之长;毛虫三百有六十,而麟为之长;甲虫三百有六十,而龟为之长;鳞虫三百有六十,而龙为之长;倮虫三百有六十,而人为之长。

《孔子家语》不仅把五虫的顺序变为羽毛甲鳞臝倮,而且将倮虫之长由圣人降为人。《虫录序》则进一步对人的概念加以界定,称生居中国,得天地之正气者方为人;生居四方化外,不得天地之正气者为夷,臝也就是虫,而且以中国之人为四方诸夷之长。其作者不仅巧妙地将“倮”替换为同音字臝“”,同时又为夷狄与禽兽的关系增加了一重证据。

另外,得天地之正气者为人,不得天地之正气者为禽为兽的思想,大概来自《通典》的《边防典》。有明一代,许多有关异域的知识,都参考过杜佑的《通典》,陈侃和蔡汝贤在其著作中,曾明确引用或参阅过《通典》臝,因此我们认为《虫录序》对正气和不正之气的论述,可能受到《通典》的影响。其《边防典序》明确记载了气对华夏和夷狄的不同作用:

覆载之内,日月所临,华夏居土中,生物受气正。其人性和而才惠,其地产厚而类繁,所以诞生圣贤,继施法教,随时拯弊,因物利用。三五以降,代有其人。君臣长幼之序立,五常十伦之教备,孝慈生焉,恩爱笃焉。主威张而下安,权不分而法一。

其下又言今之夷狄:

其地偏,其气梗,不生圣哲,莫革旧风,诰训之所不可,礼义之所不及,外而不内,疏而不戚,来则御之,去则备之,前代达识之士亦已言之详矣。

安史之乱以后,夷夏之防的观念颇为士人所重视,杜佑(735—812)的《通典》正作于其时。《通典自序》中指出修边防典的意义,就在于“置边防遏戎敌”,故书中有关诸夷的部分被命名为边防典。和《边防臝典序》相比较,《虫录序》做了更多的发挥,这些生居化外的夷狄不仅为礼义所不及,而且其性情与华夏之族迥然相殊,甚至与禽兽相近。

明代万宝全书诸夷门中的“诸夷杂志”,以文字附以图像的形式,展现对诸夷的认知。尽管这些内容臝呈现出不同的系统,我们也难以断定其与《虫录》是否有直接的关系,但其中所表现的思想,却与各类《臝虫录序》颇为一致。

根据各类万宝全书中“诸夷杂志”的记载,部分蛮夷被追溯为禽兽的后裔。其中言交趾云:

其人乃是山狙瓠犬之遗种也,其性奸狡,剪发跣足,窅目昂啄,极丑恶,其状类禲,广人称为夷鬼。

据《刘子》等文献记载,山狙为一种灵巧的猿类动物。瓠犬在“诸夷杂志”中也有出现:

帝喾高辛氏宫中老妇有耳疾,挑之有物如茧,以瓠离盛之,以盘覆之,有顷化为犬,五色,因名瓠犬。时有犬戎之寇,募能其将吴将军者,妻以女。瓠犬俄卸(衔)人头诣阙下,乃吴将军之首也。帝大喜,欲报之事,未知所宜。女闻帝下令,不可违信,因请行。帝不得已,以女妻之。瓠犬负女入南山石室中,三年生六男六女。其母状白帝,帝迎诸子,言语侏离。帝赐以石山大泽,与众居住。其后滋蔓,长沙武陵蛮是也。

在故事的最后,作者还要添上如此一笔,称瓠犬所生的五子“耻其父犬也,谋而杀之”。通过这样的记述,则使瓠犬之子悖绝人伦凶残弑父的本性跃然纸上。所以交趾作为山狙与盘瓠的后代,不仅形貌丑恶,而且传承了其先祖奸狡的性情。与交趾相比,匈奴鞑靼国的先祖更为多源:

其种有五:一种黄毛者,乃山鬼与黄犊脖牛所生;一种短项矮胖者,乃玃狡与野猪所生;一种黑发白身者,乃唐李靖兵遗种也;一种名突獗,其先乃射摩舍利海神女与金角白鹿交感而生。‧‧‧‧‧‧一种乃塔巴赤罕之祖,《元朝秘史》云苍色狼与惨白鹿所生。二十五世生帖木真,称大蒙右都长,僣号皇帝。‧‧‧‧‧‧帖木真四世孙僣居中国为帝。

这些记载多源出于唐人段成式的《酉阳杂俎》,黄牛、野猪、白鹿很明显都是野兽,其中提到的狡各种说法不一,但基本是猿类或豕类动物。另据学者通过与《酉阳杂俎》对比,发现万宝全书诸夷门的文字有一定的改动,其中不仅将原文中的山神改为山鬼,而且原文中的“发黄”,在万宝全书中变成“黄毛”。在文中,与“黄毛”相对应的却是“黑发白身”,因为他们的祖先是李靖破突厥后所遗留的部队。另外还需追述一句,据万宝全书的记载,交趾国中也有类人者,但他们是马援征交趾后留在当地的汉军的后人。这样的记载,则完全揭示出华夏之族与四方蛮夷的不同特征。

“异域杂志”还记载了一些性情与禽兽相近的臝国家,他们如《虫录序》所言,或“尚战斗,轻生乐死”,或“贪货利,好淫僻”。其中暹罗国不仅“气侯不正,俗尚侵掠”,而且“男子自幼割阳物,嵌入宝以衒富贵,不然则女家不妻也”。注辇国人则“尚气轻生”。老挝国更是“人性狠戾,但与人不睦,则暗下窝弓射杀之”。如获得一人,便将其脚跟以石磨去皮,使之不能行。乌衣国也是“见汉人则背行,不令见面”。“见之即杀,谓:既见吾面,不令其生。”并且此国人“以草为蓬悬物于上,与人交易,不相授受。彼亦以物悬而易之,如价不及,则追而杀人”。婆罗国同样“男女皆佩刃行,但与人不睦则刺杀之”。东印度国更是“人性强犷,好杀伐。以战死为吉利,以善终为不祥”。另外有在东南海中的沙华公国,“其人常出大海劫夺人,卖之阇于婆国”。在西南海上的昆仑层期国,其国人则专门布食诱捉身如黑漆的鬈发野人,并将他们买与番商作奴。

在万宝全书的诸夷门中,甚至有吃人的国家,其中记载“自蓝无里国去细兰国,如风不顺”,便会飘至一个名为晏陀蛮的国家,此国中人“能食生人”。比晏陀蛮更为凶残的是一个叫近佛国的地方:

在东南海上,多野岛,蛮贼居之,号麻罗奴。商船至其国,群起擒之,

以巨竹夹而烧食,人头为食器。父母死,则召亲戚挝鼓共食其尸肉。

在最后作者也不禁评论道:“非人类比也。”可见此国中人确实人性不足,而禽兽之性有余。另外尚有一些生活与禽兽相近的异族,依然过着茹毛饮血、衣皮居穴的生活。如在南海中的拨拔力国:

不识五谷,人只食肉,常针牛畜盛血和

乳生饮之。身无衣,惟腰下用羊皮掩之。

与此相类的还有都播国人和讹鲁人,前者不仅“结草为庐,不知耕稼”,或“衣貂鹿皮”,或以鸟羽为服,眼深发黄的讹鲁人同样只会“垒木植为屋宇”。

继续浏览:1 | 2 | 3 |

文章来源:中国民俗学网

【本文责编:张丽丽】

|