|

《山海经》中那些“人面的兽、九头的蛇、三脚的鸟、生着翅膀的人、没有头而以两乳当作眼睛的怪物”(鲁迅《阿长和山海经》),是其中最令人着迷又最令人困惑的内容,自古以来就怂恿着激发着人们的想象。这些怪物由何而来?是现实中真实的存在?还是古人无中生有的捏造?自古以来,所有《山海经》研究者都不得不回答这一问题。

古人眼界有限,见闻不广,对远方世界知之甚少,对遐域异类充满了绮丽的想象,而“天下之大,无奇不有”,因此,早期的《山海经》研究者相信书中的那些稀奇古怪的奇人异兽或许为异土实有之风情,《山海经》中的那些非常奇怪之言被当成是对异土风情的真实写照。《山海经》的第一个整理者刘歆和第一个注释者郭璞都是持的这种宁可信其有、不愿信其无的态度。《山海经》中的那些奇异之物,一直是古人想象远方世界和异土风物的依据。

延及近代,交通发达,信息畅通,人们的眼界大开,走遍天涯海角,未尝一睹《山海经》中所记载的异人和怪物,前人对《山海经》的虔信不攻自破,相信书中那些关于异人和怪物的叙述为实录的人越来越少。既非世上所固有,则必为古人之捏造,因此,现代学者受人类学尤其是神话学和原始思维学说的启发,转而从心理学的角度解释《山海经》中怪物的来历,认为《山海经》中的怪物无非是无知、迷信的古人出于前逻辑的原始思维而想象和捏造的产物。

这种在神话学、民俗学和人类学中甚为流行的原始思维学说,假设原始人类有着和文明人类迥然不同的心智,全是些稀奇古怪、不切实际、恣意任性的念头,对于其周围的世界没有真切的观察和客观的反映,而只有匪夷所思的迷信和幻象,甚至连数都不会数,连主观世界和客观世界、人类和动物、飞禽和走兽都区分不清,正是这样一种心智状态和知识水平,决定着他们的世界到处都是些“人面的兽、九头的蛇、三脚的鸟、生着翅膀的人、没有头而以两乳当作眼睛的怪物”。

诸如此类的说法,到文化世界而不是到自然世界中寻求《山海经》中那些稀奇物怪的来历,走出了古代读者对于客观世界的痴迷,然而,又走到了另外一个极端,即在把那些怪物一股脑地归结为古人的原始思维之同时,也陷入了对于主观世界的痴迷。且不说《山海经》一书不是产生于原始时代,而是产生于早已走出蒙昧的战国时期,因此,用原始思维学说解释《山海经》,完全是不着边际。

其实,在人类历史上,是否曾经存在着一个像原始思维学说头头是道地描述的那样一种完全与理性、经验和逻辑绝缘的原始心智,这本身就是一个问题。这种源自西方古典人类学的原始思维学说,在很大程度上是西方人和文明人对于所谓东方民族和野蛮民族的偏见,是典型的西方中心主义的意识形态,其隐秘的动机并非是想同情地理解所谓“原始人类”,而是通过贬低“原始人类”的心智和文明,以证明其接受西方人和文明人宰制和教化的合理性和必然性。

同样,用原始思维学说的高谈阔论菲薄古人的知识和想象,并一股脑地把它们贬斥为“神话”和无稽之谈,骨子里流露出来的是现代人的理性主义偏见和傲慢,它除了再一次“证明”历史进步的幻象之外,并不能增进我们对于历史的理解和亲近。

在此意义上,可以说,与其说《山海经》的那些怪物是古人出于原始思维或野蛮思维的捏造,还不如说现代人如此这般的原始思维学说是一种的野蛮的和无中生有的捏造,这种解释其实只是用一个现代理论神话代替了古代神话而已,《山海经》中怪物的来历仍是一个未解之谜。

《山海经》中《山经》部分和《海经》部分是两部性质、功能和来历完全不同的书,因此,其中怪物的来历也应分别解释。本书主要兴趣在《海经》,因此,对于《山经》中怪物的来历,暂且置而不论。就《海经》而言,一旦我们明白了《海经》其书的来历,明白《海经》其书原本是述图之作,则其中那些怪物的来历也就迎刃而解了,一幅写照岁时天文的古图,偶然地流传到了一位无名的战国学者手里,他因为不解古图原义而误解了画面造型,并缘图以命名、缘图而赋形,从而才有了着怪物充斥的《海经》。——怪物的来历与原始思维无关,那不过是因为历史上一次机缘凑合的产物,然而,这偶然的机缘凑合,却生发出一系列沉重的历史效果。

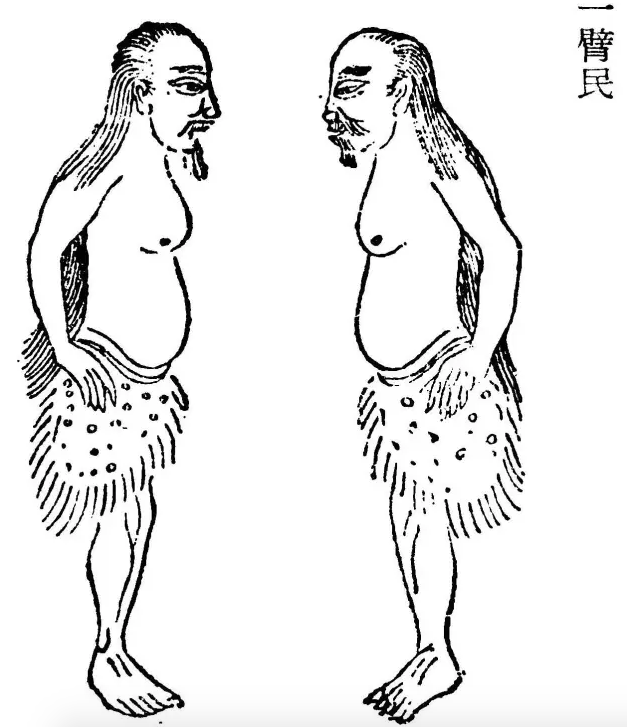

前人尽管知道《山海经》是述图之作,但是,从来没有人想到由其述图性出发解释其中怪物的来历,唯有清人陈逢衡除外。陈逢衡是迄今唯一一位从《山海经》的述图性出发解读《山海经》的学者,他独具慧眼地指出,《山海经》中千奇百怪的奇人异兽形象,既非实录,亦非虚构,而是源于对画面的描述,如一臂国、一目国等反映的是侧视的人物形象,三首国、三身国之类则不过是前后重叠的几个人物。但是,陈逢衡尽管知道《山海经》是述图之作,却不知道其所述者究为何许图画,因此,他虽知《山海经》所述之怪物源于对画面的误解,但却不知道其所写照的画面究属何种场景,具有何种含义。

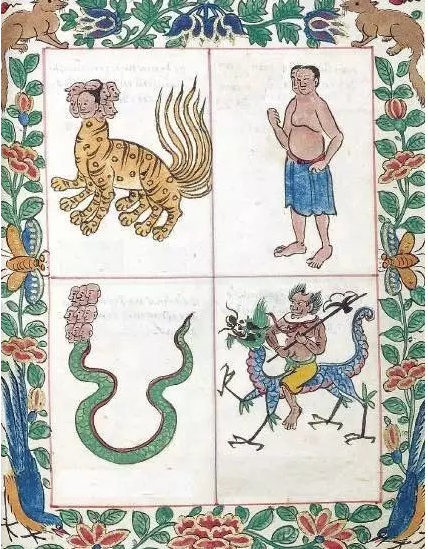

世上本无神怪,神怪之物只是少见多怪的产物。《海外经》和《大荒经》所据古图本来平淡无奇,原为描绘岁时节日行事的月令图,描写的全是人间风情,在节日的狂欢活动中,人们常常用奇装异服把自己改头换面打扮得奇形怪状,例如头戴面具把自己打扮成可怕的野兽,身穿羽衣把自己装扮成美丽的鸟儿,异彩纷呈,妙趣横生,更加渲染出节日的欢乐气氛,此理至尽犹然,古代尤然。在节日祭仪上,巫祝术士更是极尽装神弄鬼、装腔作势之能事,他们往往不仅用特有的行头把自己打扮得面目全非、光怪陆离,而且还会使术作法,或呼风唤雨,或招神赶鬼,甚至模拟神明与恶鬼之间的打斗较量,以表现宇宙间善与恶、福与祸之普遍力量的斗争,巫术仪式因此演变成了诸神粉墨登场的戏剧,而祭坛神场则成了诸神显示神通创造奇迹的舞台。

总之,节日庆典、岁时行事往往是以与日常凡俗生活迥然不同的形式表现出来,在漫长的尘世岁月中,节庆的日子永远是一些标新立异波诡云谲的日子。非常之事表现在画面上必然是非常之象,《海外经》和《大荒经》古图为节日岁时活动立象尽意,呈现的必然就是这样一幅非常的画面。《海外经》和《大荒经》的作者见其非常之象,但却不明其平常之意,因见其中的人、物、场面为世间所少有,遂意此物“只应天上有”,以为画中所写照的是远方绝域神界仙山的神奇图景,在这种见识的误导下,一幅人间风情之图最终被转述为神怪传奇之书,成为千古语怪之祖、中国神话之渊薮。

《海外经》和《大荒经》作者对古图的误解除了主要是由于图中描绘的节日行事场面和形象固已超出其日常闻见之外,还有一个重要的原因,就是述图者不谙制图之法,故将画中对图象做的夸张变形等误认为事物固有之本相,绘画者的本意只在立象尽意,所重在意而不在象,而述图者却误以图画为传真写照,泥于象而不知意,误以图中意象为世间所实有,于是,《山海经》世界中就平添了不少骇人听闻的怪物。

下面举几个因为述图者不解绘图者的表现手法而导致的误解之例。

《海外南经》有长臂国,“捕鱼水中,两手各操一鱼。”《大荒南经》云:“有张弘之国,食鱼,使四鸟。有人焉,鸟喙有翼,方捕鱼于海。”张弘亦即长臂,张乃长之转,弘乃肱之误。顾名思义,所谓“长臂国”,指此人的手臂特别长,此人又“鸟喙有翼”,长着鸟的嘴巴和翅膀,显然也不是泛泛之辈。

其实,所谓“长臂”,并非谓世上真有手臂奇长之族,不过是绘图者为了表现此人的捕鱼动作而刻意突出其手臂,并非其人真有长臂,只是画中将其手臂画得特长而已。所谓“鸟喙有翼”的鸟模样,则表明图中的人物是戴着鸟的面具穿着羽衣的,正与上文“羽民国”是同类。

羽衣非日常衣裳,后世只有得道的神仙真人才能穿得,神仙方士一类人物的前身是祭司巫祝,羽化登仙之说表明羽衣有通灵降神之用,即祭司巫祝者流的法衣,此类神圣的衣饰当然只是在特定的节日仪式上才能穿戴,据此,可以推断图中的“长臂国”之人“捕鱼于海”,也是仪式之象的写照,而非普通之渔人。总之,所谓“长臂”,本非一国,而只是一种仪式场面,要在世界上找到这样人模鸟样的“长臂国”,无异于痴人说梦。

《海外经》中还有一类怪人或怪物是由于作者误将图中所画人物的动作错当成人物固有的形体特征而导致的误解,如交胫国、并封、柔利国等。交胫国“为人交胫”,实为两腿交叉之象,已如上述;并封“其状如彘,前后皆有首,黑,”(《海外西经》)自然界中自然不会有前后都长着脑袋的怪物,前后有首,两个脑袋,当然是两个身体,论者以为这表现的是雌雄交媾的姿态,说颇有理。

柔利国“为人一手一足,反厀,曲足居上。一云留利之国,人足反折。”图中人“一手一足”,表明这只是侧面像,非表示世上果有此半边之人,除非是残废,然安有举国之人皆残去半边手足者,述图者望文生义,谬之甚矣,至若谓之“柔利”,乃缘于图中人“反厀,曲足居上”,身体柔软如无骨,图中绘此形象,用意何在,已不可解,或许是一种表演或巫术动作,述图者据此为“国”名,则又凭空为这个世界增添了一个形容古怪的国度。

总之,《海外经》和《大荒经》是“缘图以为文”,读《山海经》必须始终牢记这一点,只要意识到《海外经》和《大荒经》中的畸人怪物都是述图者误解画面图象而生,始能见怪不怪,知过半矣,若复能知述图者误解之“体例”,并循此以逆古图真容,让古图中的岁时行事图景透过《海外经》和《大荒经》文本的奇谈怪论昭明于世,方不会无中生有,白日见鬼,方算得上是《山海经》的知音。

本文节选自刘宗迪《失落的天书:<山海经>与古代华夏世界观》(增订本),商务印书馆2016年5月版,有删节

文章来源:中国民俗学网

【本文责编:商小琦】

|