|

二、20世纪二三十年代民间文学类课程设置情况分析

从根本上说,包括民间文学在内的民俗学,从根本上说不仅是时代的产物更是大学现代教育的产物,我们如果离开现代大学及其课程设置来研究,自然就难以切中问题的根本。20世纪初,中国的民俗学处于萌芽阶段,以北京大学发起的歌谣运动为标志,民俗学正式成为现代学科的一员。作为民俗学的一个重要分支,民间文学的挖掘、阐释和教育等活动随着歌谣运动的蓬勃发展而不断掀起热潮。尤其是五四新文化运动兴起之后,伴随着北京大学《歌谣》周刊、北京大学歌谣研究会的成立,民俗学应运而生。至1927年“国立中山大学语言历史学研究所民俗学会”成立,民俗学正式作为一门学问受到学界关注与认可。由此可见,民俗学、民间文学既勇于承担时代使命,又与大学教育息息相关。

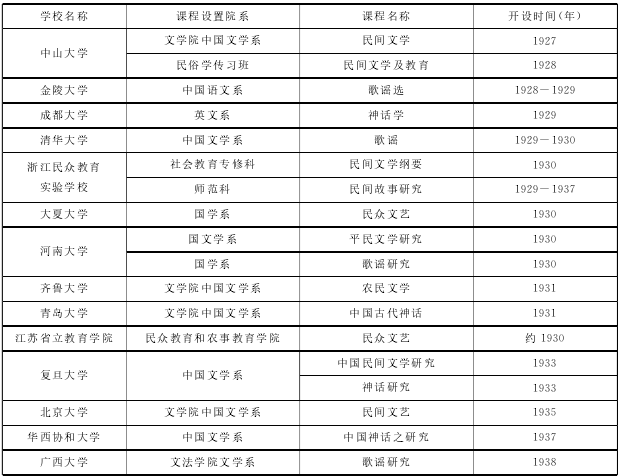

伴随着中国新式高等教育的进一步推广,出于“探寻民族文化的本质、根源和共同价值观念”的学科建设根本动因,民俗学被纳入了中国高等教育的范畴。从属于民俗学范畴的民间文学类课程,在北京大学、齐鲁大学、复旦大学、中山大学等著名大学相继开设。借助高等教育的优质平台,民间文学逐渐夯实了基础并得到良性发展。具体开设情况详见下表:

20世纪二三十年代中国高校开设民间文学类课程一览表

由上可见,民间文学类课程先后在十余所大学开设,其中不乏北京大学、清华大学、复旦大学、中山大学、齐鲁大学等知名高校。此类课程的开设虽不及《民俗学》《中国民俗史》《风俗学》等课程在民俗学学科中的地位显著,但其出现在大学课堂并非个案现象,其课程设置、教学内容以及所产生的社会效应均反映了20世纪二三十年代民间文学教育在中国大学课程建设方面的先锋作用。不过,与当时蔚为大观的民间文学出版物相比,民间文学教育的史料则显得单薄、孤立和偏僻。下面以北京大学、清华大学、中山大学、齐鲁大学等作为典型代表,具体分析一下民间文学类课程的设置情况。

歌谣运动作为民俗学发端的“号召书和宣言书”,标志着“中国民俗学运动的开始”,是“关于民俗文化这门新科学的真正发端”。作为中国最重要的国立大学之一,北京大学自五四新文化运动开始便积极承担民族启蒙的使命。刘半农、周作人等人更是借助北京大学这一平台,创办了《歌谣》周刊作为宣传阵地,与五四运动同频共振,旗帜鲜明地提倡民间文学,广泛发动校园师生和社会民众搜集民间文学作品,扩大民间文学的影响,对民间文学类课程的开展起到了极大的推动作用。

1935年,曾担任《歌谣》周刊编辑的魏建功,在北京大学国文系开设新课《民间文艺》。1936年又讲过一次,后因抗日战争局势紧张而暂停。北京大学出版组石印讲义《民间文艺讲话》成为记录该课程的珍贵资料。这份讲义也是未完稿,从中我们可以看到,魏建功首先引用《荀子》和《汉书·艺文志》中具有民歌特点的赋,追溯诗、乐、舞三位一体的古代文学结构形态,明确了民间文学的主体性:“敦煌文件里有‘韩朋赋’、‘燕子赋’一类俗文学,也许和(汉志中的)‘杂中贤失意赋’或‘杂思慕悲哀死赋’以及‘杂禽兽六畜昆虫赋’是一派的东西。因此我们愿意将‘文艺’两字来包罗这丰富的内容。”进而,他从课程定位的角度出发,明确了《民间文艺》的名称。这在民间文学教育上具有开拓创新之功。

清华大学的朱自清教授也深受歌谣运动的影响,成为《歌谣》周刊的忠实读者。“周刊的出版……出现了众多的歌谣爱好者。上至教授下至平民,这些‘粉丝’们每逢星期一,一大早就奔向北大一号院号房等待周刊的出版,以便购买。真是很热闹了一阵。在这群人中就有著名的文学家朱自清教授。”与北京大学“兼容并包”的学术思想不同,清华大学趋于严谨保守,但朱自清在1929年便讲授《歌谣》课程,“在当时保守的中国文学系学程表上显得突出而新鲜,很能引起学生的兴味”。根据现存讲义,该课程涉及歌谣释名、歌谣的起源与发展、歌谣的历史、歌谣的分类、歌谣的结构、歌谣的修辞等,吸收了五四以来国内学术界对歌谣研究的理论,也吸收了外国学者的理论,材料丰富,组织细密,形成了较为完整的中国民间歌谣理论体系。但可惜的是,该课程同样没有顺利开设下去,根据现存讲义来看,也仅完成了六章,距离朱自清规划的十章目标,刚刚过半。

远在广州的中山大学,因地处南方,延揽了受时局影响先后南下的顾颉刚、傅斯年、容肇祖等学者,成为民间文学的研究重镇。1927年11月,中山大学成立民俗学会,随后创办了《民间文艺》周刊(后改名为《民俗》),开展民俗调查工作。1928年12月,中山大学语言历史学研究所针对民俗学的发展,提出系统的风俗调查、征求他省风俗及歌谣、编制小说及戏剧提要、培养民俗学人才等要求。在中山大学明确提出“培养民俗学人才”这一人才培养目标之前,该校已有意识地通过《迷信研究》《民间文学》《民俗学》等民俗学类课程,来培养专门人才。1928年4月23日至6月10日,中山大学语言历史学研究所举办了一次民俗学传习班,仅就其所设庄泽宣的《民间文学及教育》、顾颉刚的《整理传说的方法》、容肇祖的《北大歌谣研究会及风俗调查会的经过》、钟敬文的《歌谣概论》等偏重民间文学的课程,足见它与五四新文学运动、歌谣运动一脉相承的关系。受国立大学这一模式的影响,省立高校也开设类似的课程,如江苏省立教育学院1930年开设的《民众文艺》课程,要求“歌谣、谚语、故事、谜语……也都要搜集、整理、编集、研究”,作为“供研究及选作教材之用”,同时配合课堂教学为学生布置歌谣征集等田野调查性质的暑假作业,以大学课程为依托,为《江苏歌谣集》的成功编纂奠定了基础。

作为私立大学的代表,齐鲁大学也十分关注大学教育的社会性延展,即如何通过课程的增加以及开设何种课程以满足山东地区多数贫苦求学者的社会需求,并制定了自1920年开始至1935年结束的“乡村计划”。“1929年,国民政府颁布大学组织法和大学规程,要求所有民办大学一律立案纳入管辖,齐鲁大学据此进行调整:一方面淡化了宗教色彩,将神学分离出学校独立建院;另一方面则调整办学目标,突出了满足社会需要。”此后,齐鲁大学的乡村教育课程从教育系取消,转为文学院社会学系的乡村建设课程,包括“乡村社会学、乡村文学、农村重建原理、合作组织和社会教育”等课程。1931年,新开设的民间文学类课程《农民文学》,授课内容包括“民间歌谣故事及农村文艺”,紧贴学校贯彻的社会性需求,具有社会发展的实效性及教育普及的推广性。在具体课程设置中,因充分考虑其文学推广意义及授课教师的专业水平、文学素养,最初的《乡村文学》课程更名为《农民文学》课程,并由文学院中国文学系教师承担授课任务。《山东济南私立齐鲁大学文理两学院一览》中对《农民文学》的课程说明也表明,该课程的设立初衷是配合同时期齐鲁大学所组织的“乡村计划”,希望在校学生通过对民间文学作品的认知、学习与鉴赏,引起对“农村之注意及兴趣”。

通过上面的梳理可以发现,大学开设的民间文学类课程在整体课时中占比偏低,开设的时间较短,学分偏低,同时大都受时局不稳、人员流动等因素而被迫中止,难以实现既定的教学目标。中国大学所开设的民间文学类课程学分多为1学分或2学分,如齐鲁大学的《农民文学》为2学分。根据授课时间与学分配比关系可知,此类课程的周授课时间不长,多为每周1至2小时,如北京大学的《民间文艺》周学时为1小时。在笔者所掌握的资料中,此类课程周学时最多的为大夏大学,也仅仅只有3小时。

民间文学类课程特色不够鲜明,主体地位不够突出。课程多挂靠在国文系、中文系等文学院系,亦多由文学教师传授,因此往往附属于文学课程,知识建构也倾向于古代文学的知识体系。如清华大学的《歌谣》课程,通过其课程讲义《中国歌谣》来看,授课内容主要是从古代文学发展史、外国文学门类史的资料中搜寻例证,梳理民间文学的脉络,阐释正统文学对民间文学创作的影响,希冀通过引用中外文学例证吸引学生关注中国本土化的民间歌谣。但就其授课过程而言,此课程过于偏重传统的文学知识讲述,而缺乏民间文学类课程本身所应包含的田野调查、民间采风等教学方法和授课环节。从北京大学《民间文艺》课程讲义《民间文艺讲话》来看,也是如此,该课程的定位要求教师借助“选读例作”的方式,侧重“注意历史语言方面的讨论”,同时兼顾“文学欣赏与文艺创作问题”,主要是阐释民间文艺发展史与雅乐、音乐、伎艺之关系,与歌谣运动所侧重的田野调研、民俗类活动关系疏离。

民间文学类课程的师资力量薄弱,教学缺乏系统性。虽然有魏建功、朱自清、顾颉刚、钟敬文等一批学界精英执掌教鞭,摇旗呐喊,但这些大学未形成民间文学教育广泛性的教学团队,也没有形成有序的代际承传。在有限的民间文学课程教师队伍里,其成员的身份摇摆不定,学者们多以研究者身份介入,着力于民间文学的资料整理、理论研究与创作成果的出版,在教学方面多围绕个人的兴趣爱好和研究成果“各自为战”,并没有深入关注教材编写、教学方法、课时作业、考试评价等课程要素。如朱自清,1929年在清华大学开设《歌谣》课程,同年还开设另一门新课《中国新文学研究》,并发表了书评《〈老张的哲学〉与〈赵子曰〉》,创作了文学作品《白马湖》《说话》,可见其对新文学研究的偏爱。此时,朱自清致力于清华大学中国文学系课程设置,将大部分精力投入到新文学课程的建设中。受此影响,学生们也更多地关注授课教师在研究方向、理论成果和新文学作品创作等方面的表现,同样忽视了民间文学类课程应该具备的学习方式和效果评价。

民间文学类课程目标多样化,教学效果和社会效应差异巨大。课程设置一般通过学生上课、考核评估、获取学分来完成学业,实现教育目标。但在教学实施中,这些课程的教学效果、社会效应多背离了课程目标,出现了较大的差异化。如齐鲁大学的《农民文学》课程,其课程目标为校方依靠课程媒介希冀扩大“乡村计划”之影响,但实际教学更偏重对“民间歌谣故事及农村文艺”的授课内容,响应了新文学运动的发展要求,凸显了民间歌谣对新文学尤其是新诗的范本作用。授课教师将具有地域特色、民间色彩的歌谣予以搜集、整理、归类、讲解,并配合齐鲁大学中国文学系所开设的诗歌类专题课程,有效地补充了20世纪30年代白话新诗的创作范本,与扩大“乡村计划”影响的初衷相去甚远。

在此期间,民间文学类课程在其开设过程中尽管存在这样或那样的不足,但从历史发展的层面来看,毕竟在大学的课程体系中立足,这对民间文学的发展还是起到了无可替代的积极作用。至于其任课教师,也从早期的兼课教师身份逐渐独立出来,进而成为专门从事民间文学类课程的专业教师,有的教师甚至成为中国民间文学的奠基者。可以说,如果没有20世纪二三十年代民间文学类课程的设置,中国的民俗学及其民间文学类课程在大学里最终蔚成大观是不可想象的,同理,民间文学的长足发展也是不可能的。

继续浏览:1 | 2 | 3 |

文章来源:中国民俗学网

【本文责编:贾志杰】

|