寂寞卞之琳 天上百年

[一]

公元1910年12月8日卞之琳出生于江苏海门汤家镇。他的小学和中学就读海门本县。卞之琳在海门度过了个人熠熠少年时代。在卞之琳百年生辰里面我来到了海门卞之琳家乡。今年还是卞之琳先生谢世十周年的日子。这里特别写下这些文字以示怀念。有心去探望卞之琳前世诗意生活。海门 …… 位于万里长江入海口,素有"江海门户"之称。海门东濒黄海,与日本韩国隔海相望。距长崎釜山等国际大港仅400海里。海门南倚长江,与上海的、直线距离60公里。海门是长三角北翼联通上海的第一桥头堡,处于承南接北的重要枢纽位置。从海门出发200公里范围可覆盖上海苏州无锡等20多个现代城市。海门海陆空交通便捷。拥有所谓:两港三机场拱手环抱,四桥两汽渡沟通南北,八横十纵一高速纵横交错之称。两港即与海门距2小时车程的世界第三大港上海港和30分钟车程的中国十大港口之一南通港。三机场即南有上海浦东国际机场和虹桥机场,西有南通机场。四桥距海门市区16公里的苏州至南通长江大桥。

海门启东相邻的东部地区混称“下沙”。作为文学家和诗人卞之琳曾经说过:“我的母亲不是文化人,但她的生命故事同样动人。我至今能讲一口地道的启东、海门话,写一些文章,与母亲最初的口头文学启蒙影响最大。童年的海门歌谣至今今还记忆犹新。比如有一首《萤火虫夜夜红》唱吟:萤火虫夜夜红,屁股头挂盏红灯笼,公公挑水黑洞洞,婆婆张布挂盏红灯笼。另外《牵磨叽咖喂》有:牵磨叽咖喂,做粑粑给外婆吃,外婆噢吃省拨郎郎吃,郎郎吃仔看黄牛,黄牛落勒井潭里,锄头铁答扒勿起,两个芦头真豁起,一豁豁到饭碗里。”历史上面,太平天国时期不少人避战乱从江南各地(包括句容)前来海门定居。海门倒是语言与启东完全一样与崇明也差不多毫无区别同属吴方言系统,而风俗习惯也同江南相近。比如海门南部、西部“沙地”,交通方便,人口稠密,产生了不少反映人们生活、劳动的沙地民风民俗趣味故事,其中“憨婿”(俗称乌女婿)的故事,在当地妇孺皆知。

1935年上半年,25岁的卞之琳独自远涉东瀛,在岛国客居五个月,为中华文化基金会特邀译出英国现代文学传记作家斯特莱切的名作《维多利亚女王传》之后,卞之琳归国到山东济南省立高级中学执鞭一年期间,创作了那首风靡一世的诗作精品《 断章》:

你站在桥上看风景,

看风景人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

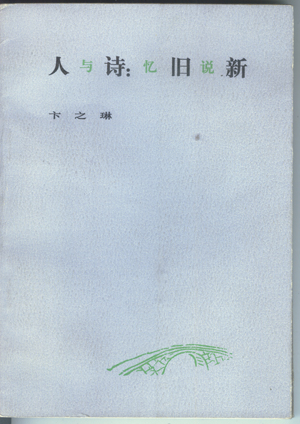

这些诗文让年轻卞之琳走向中国和世界诗坛 。卞诗成为绝对诗者的语言。绝对诗者的心景。与上面这些诗文相隔六十余年后 ,1998年元月15日和8月13日 ,年整88周岁的卞之琳先生分别书写了两篇千字悼文《忆尘无》《脱帽志变》,用现世的沧桑心情追怀以往春华 :“所虑者,我没有‘浮世绘’的作者以及永井荷风,知堂先生的手段,写出来的东西,不能使人‘泣’,使人‘喜’,使人‘醉’,使人‘可亲’,‘可怀’耳。大勇者…… 在某一个时候,还不得不对晓风残月,轻轻叹一声气,这灵魂暂时‘柔软’,也是人所共有的。这样,我的简单的两句话深化了,醇化了。我再想说什么呢,不只合到此为止吗?”(参见《收获》1998年第二期《河汉遥寄》)

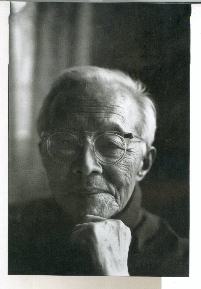

1998年底12月里面有一天,我被约好前往京城干面胡同探望卞之琳先生。这个时候病中的卞之琳先生由女儿陪伴,写字时刻形只影单,白天多数时间孤坐在自己的小间书房里,桌面朝阳。辛苦编纂着个人全集。之琳先生默默无闻做着学问同时,这一天卞老跟平常里的日子一样,度过了自己静穆和寂寥的88岁华诞。不知怎么,这样的时刻,不免让人想起了半个世纪前卞之琳先生的名篇《寂寞》:“小时候他常常羡艳,墓草做蝈蝈的家园;如今他死了三小时,夜明表还不曾休止 …… ”

[二]

卞之琳先生1910年12月8日出生在江苏海门的江乡小镇,小学时代天生腼腆,学习成绩突出上进,各门学科考试中 只懂把顶格 (满分)当做及格。1927年卞之琳离开家长到上海进入浦东中学高中部念书;两年后卞之琳北上投考进入北京大学英文系。大学初期,卞之琳开始细读莎士比亚戏剧原著,课余试译过许多英伦名诗名作。同时还自修了第二外语法文,并且从原文领略和体悟到了一些法兰西诗风的品格与特点。1930年卞之琳在大学二年级期间完成了自己于中学创作的一部短篇小说《夜正深》,隔年发表在杨晦先生主编的《华北日报》副刊上。应当讲卞之琳幸运得很,在北大读书期间,他遇到了现代中国文坛的诗圣徐志摩先生。徐志摩1930年秋辞职南京大学教授,应胡适邀请任北大并兼女师大教授。更幸运的是,徐志摩在一次教授英诗的课下,居然盘问起卞之琳的诗歌创作来,不料导师的这一问,对卞之琳此后的创作生活乃至人生道路选择,发生了不可估量的影响与作用。

对此一段生活,卞之琳追忆记道:“…… 当时我写得很少,自行销毁的较多。诗是诗,人是人,我写诗总想不为人知。大概第二年初,诗人徐志摩来教我们英诗一课,不知怎的,堂下问起我也写诗吧,我觉得不好意思,但终于老着脸皮,就拿那么一点给他看,不料他把这些诗带回去跟小说家沈从文一起读了,居然大加赞赏,也没有跟我打招呼,就分交给一些刊物发表,也亮出了我的真名。这使我惊讶,却总是不小的鼓励……” (参见卞之琳《雕虫经历•自序》) 那些被徐志摩和沈从文两先生看中的卞之琳诗作,主要包括《三天》》《小别》《中南海》《一块破船片》《酸梅汤》等等,而且,卞之琳的一些诗,还被徐志摩拿到自己主编的名刊《新月》上问世。

[三]

平素可能有一些习惯于形只影单写作的卞之琳先生 ,在三十年代的北大红楼前后常常读书,念外语,朗颂诗文,因为学人自有学人的活法。每当卞之琳路过红楼附近一条“汉花园”的小径之际,他总是常常遇到两个文气十足的校友 何其芳,李广田。于是从此,卞之琳,何其芳,李广田三人以诗会友,把诗做到了兴趣的极致。1934年郑振铎先生将这三位青年诗人的诗作邀齐,合编了一本《汉园集》 。由此,中国诗坛也便有了汉园三杰的美称。“以诗会友”对卞之琳来讲,是他诗歌创作走向进阶与辉煌的重要一隅。除何其芳、李广田以外,卞之琳通过诗,跟燕京、跟清华、跟南京、跟上海、跟昆明等地大学的诗友同学们有了过从日密的联系。通过诗,卞之琳接触和结识了闻一多、臧克家,徐迟,戴望舒,郑振铎,巴金,靳以 ……

“以诗识人”也成为卞之琳诗歌之路上的重要一环。1931年11月19日35岁的徐志摩搭乘的“济南号”邮政航班失事泰山北麓,当世人多数沉浸在哀悼“志摩与我”的热烈情思和怀想余绪的时刻,卞之琳与众不同,面对那位年长自己14岁的导师和诗坛引路人,卞之琳与“闹闹轰轰”的告别相“对立”,肃穆当中怀恋当中,梳理着前辈师长给予自己的艺术灵感与过往的记忆。后来,卞之琳在个人一本重要的诗集《十年诗草1930-1939》中,作过这样的《题记》:“为了私人的情谊,为了他对中国新诗的贡献,提倡的热忱和推进技术底于一个成熟的新阶段,以及为表现的方法开了不少新门径的功绩,而把我的到目前为止的诗总集,作为纪念徐志摩先生而出版吧。不管我究意配不配用它来纪念他,不管人家会不会说我,你这样不是也就等于写《志摩与我》吗?’我算是向老师的墓上交了卷,只是我总不免感到一点羞愧与凄凉,一想到他身前看过的不多,他死后我才写的也还如此寥寥,而且都同样脆弱,远不如他坟头的野草,会今年黄了,明年又绿地持续下去,十年也还如一日……”这段《题记》显然记述了卞之琳包括诗歌创作在内的文学生涯起步阶段的心理历程,同时也折射出了徐志摩在卞之琳先生整个的学术活动当中的深邃影响和感染的力度。

[四]

大学毕业之后的卞之琳, 曾先后两度执教中学, 一次是1933年下半年起在河北保定育德中学为师。另一次是1935到1936年在山东济南省立高中掌鞭。在两次为人师表过程中间,卞之琳把自己的文学视野拓展和放宽到校园以外,1935年春卞之琳协助郑振铎、巴金、靳以在北京三座门创办《文学季刊》,并且担承了主编附属《文学季刊》的创作月刊《水星》杂志。1935年夏天卞之琳还应邀跨洋东渡日本近半年,为中华文化基金会特约翻译英国现代文学传记作家斯莱切的《维多利亚女传》。这种翻译工作,当时成为了卞之琳作为人的一种谋生的手段职业。1936年10月戴望舒、徐迟、路易斯等名家筹划创办“新诗社”,同时《新诗》杂志创刊,卞之琳、孙大雨、梁宗岱冯至等人被列为《新诗》编委。1937年“8.13”后,卞之琳又独自一人经由湖北武汉奔赴四川成都,到四川大学外文系再一次讲台执教。

1938年春夏卞之琳同何其芳、方敬以及四川大学一些同事朱光潜、罗念生、谢文炳等人,以自费和土造纸张创刊了小型半月刊《工作》,1938年暑期间,卞之琳联同何其芳,沙汀等人一起前往陕北中共中央所在地延安。作为中国革命胜利的摇篮与圣地,延安成为了卞之琳事业与生活的新开端和新起点。延水河边,卞之琳一边亲身体验着革命将士为新中国抛头颅洒热血的悲壮生活与战斗意志,一边把耳濡目染的这些英雄传奇创作成有血有肉的浪漫诗章。在宝塔山下,卞之琳把自己十年寒窗的苦读,化做了学以致用的宣讲课宣传书,他在延安鲁迅艺术院文学系授课期间,创作了数量丰富内容向上的写实作品,像其中的短篇小说《红被子》首先发表在当时西南联大校刊《今日评论》上,随后很快被翻译成英文,被收选进入英美两种中国小说的选本当中,收获到了比较高的世界性声誉。

为进一步开拓生活与创作视界,卞之琳不满足于延安大后方的“闲适”生活,他主动要求开赴战斗第一线,跟随着陈赓将军的第772团爬山涉水,伙同第一线的战士出生入死数月于太行山脉。这一段血与火的斗士生活, 促使卞之琳当时可能有一点点虚弱的文气演炼变成了勇武士风 , 卞之琳那一组著名的报告文学《晋东南麦色青青》以及名篇《第七七二团在太行山》等等,都是这一时期的有力创作心得,而出版于1940年香港明日社版本的20首诗集《慰劳信集》,则是此间由陈占元先生秘密携带到香港的。1939年11月创作的这20首《慰劳信集》,不但开创了卞之琳个人诗风的更新乐章 ,而且同时也明朗了所谓“汉园”诗风先前的写实浪漫:

你们与朝阳约会,

十里外山顶上相见。

穿出残夜的锄头队,

争光明一齐登先,

不怕锄头太原始,

一步步开出明天。

你们面向现实,

‘希望’有那么多笑脸。

[五]

1940年夏天,卞之琳先生来到云南昆明,在西南联合大学担任文学系讲师 。1943年33岁的卞之琳升格为副教授 ,36岁再提为正职教授。1946年11月卞之琳北上天津,到南开大学执鞭。1947年夏,英国文化委员会特邀卞之琳旅居研究员待遇客座英伦。卞之琳九月抵至英岛,成为牛津大学拜理奥学院“教师席上每周去吃顿宴饭的常客”。 在这期间,卞之琳主要的文字工作,是修译自己早在1941年创作的长篇小说《山山水水》。正当卞之琳埋首潜心于异域山乡搞个人的创作之际,祖国彻底解放的炮声轰盖着淮海大地。卞之琳犹如长梦惊醒,迅即搁笔赶往归国码头。回家去了。

回家路过香港的时候,卞之琳先生把英文译回的小说《山山水水》交给周而复先生,在他主编的《小说》月刊上发表。中华人民共和国诞生半年前,卞之琳戴望舒等人假冒海船押货员连夜北渡,途经天津塘沽抵达北京,进北京大学西语系任教三年。1952年全国院校调整后,卞之琳调入中国科学院社会科学部做研究员。1964年又进社科学部外国文学研究所任研究员。在任研究员期间,卞之琳曾陆续担任《诗刊》《世界文学》《文学评论》等著名学术刊物编委,也是中国作家协会历届理事。很有意思的一个“卞之琳现象”也从建国之初形成了。做为诗人,卞之琳先生可能真的是以绝对的诗人身份走入文坛的,后来诗人变红了,与时俱进又以文艺批评家的姿态立足于世。卞之琳先生将自己的诗歌创作分划成解放前后两期,而又将后期的诗歌创作分为三个阶段:

第一阶段——1950年抗美援朝战争开始为端点。

第二阶段——投身江浙农业合作社试点的五十年代中期。

第三阶段——1958年春创作的一组,“十三陵水库工地杂诗”

差不多从解放前后十一年没动诗笔的卞之琳,自解放军打过鸭绿江起始,连续创作出26首诗歌,合成一本百页诗集《翻一个浪头》出版,这个“浪头”标志着 40岁的卞之琳诗作的高产时期。“高产”是“高产”,但看深一眼这“高产”的“浪头”,则会蓦然发现其间的“激越而之粗鄙,通俗而失之庸俗,易懂而不耐人寻味;时过境迁,它们也算完成了任务,烟消云散”:

翻一个浪头,

我们向前涌!

强盗敢发疯

翻我们放手

建设的洪流?

蓝图样一翻动,

背面是刀锋!

翻一个浪头,

翻一个浪头,

我们向前涌!

红旗卷大风……

真的,不知道有谁会能相信? 书写这一种诗句的手,竟然是那“汉园三杰”之一的卞之琳先生? 甚至,值得能够让我们进行直白怀疑的还有:这种硬朗朗齐煞煞的“红旗卷大风”,还有劈头盖脸的“翻一个浪头”之类,还能算得上是诗吗 ? 至少,还能箅得上是卞体的诗吗?所以稍后。卞先生他那篇发表于 1951年《新观察》杂志的诗歌《天安门四重奏》,则招致来几乎是铺天盖地的责难和围困。四重奏这样写道:

万里长城向东西两边排,

四千里运河叫南通北达:

白骨堆成了一个人去望海,

血汗流成了送帝王看琼花 ……

或许,敏感而求真的卞之琳先生早就先于我们读者切昧般体察到了这种“浪头”诗的过火或者小众。事实也正如此,在我1998年底的这一次访问卞老当中,我有幸收获到了关于之琳先生对于个人所谓“浪头诗”的个人评判。所以后来,卞老写得更少了。乃至,有心好的老朋友称他为“寂寞卞之琳”。听了这话,卞之琳先生奕奕笑了。其实呢好象,这一首《天安门四重奏》在诗法方面,比较更加接近诗歌本身规律的时候,卞之琳先生身为创作者和吟叹者,却成了主流时代、红色革命的众矢之的。细读《天安门四重奏》的五节48行内容,除了上面这头一段“偏离了”所谓“应时”的主题之外,后面的全部诗风诗格,怎么都觉着跟他三四十年代的卞之琳诗风相迥,诗路上显得有一些相径远庭:

本来是人民筑成的封建顶

人民拿回来标上红星

华表伸起来向飞机招手

石桥拱起来看汽车像流水……

一般而言,卞之琳先生的这《天安门四重奏》,就是一个口号式的标题。那些附庸在比较艳红和高扬式的口号下面的诗歌内容,大约不会是太象卞之琳旧作名诗《断章》里那么的温文而雅,那么的亲撼醒人。那么的倾于内制吧?可能不读也会晓得,那所四重奏,可能就应该是一派山呼海啸般的革命口号。四重奏似乎就应该是风起云涌的一类冲锋诗格吧 。 没有料到的是 ,卞之琳先生还是以他习性中的诗人的情怀,形象思维地运用了诸如:“筑城观海,凿河看花”等等史实用来艺术比兴。结果可想而知,卞之琳先生在比较全面自觉地改造自己的诗风品象的大气候,同时也改观了自己的创作诗笔。我们也许大体上能够看得出一点点,卞之琳先生渴求宏运自己秀气诗风语言张力的时候,也极大地浓缩了自我的想象力,比如像:“白骨堆成了一个人去望海” “堆成了”之下显然隐含着“长城”的意味。而的“省略”,并没有破坏诗格自身的句式。相反给予了读者一种耳目一新的用辞感受。又比如“本筑成的封建顶”之类的独时用句,虽然读上去纵有一些个人习惯,可是诗文其间的那种诱惑力量,却不只是一般意义上的全盘胜出。卞诗毕竞有骨。

[六]

卞之琳先生的个人诗兴,仿佛自从《天安门四重奏》之后有一点弱势了。后来先生偶尔动起了诗意呢,也无非是一些命题般的作文成果。一如先生的所谓《十三陵远景》:

皇帝相好了风水

回朝廷规划了远景

叫四山环抱我骨头

从此排千陵万陵

想不见十三件小古董

点缀了人民的大花园

比较明显,卞之琳先生在诗的字里行间希冀渴求的形式风范的时刻,依旧荡漾着他伏埋在字里句间的多情与心景,仿佛先生心中那种根深蒂固的诗思,如泉涌般淌溢出来,正要成为独具诗品的一脉之际,却感染上了些许现实主义的文思和旅路。也许明显得很,卞之琳的诗后来在内容与形式上面,己经隔膜到了与他《 断章》时代不大匹配的创作境地里。我们知道,诗人卞之琳自从个人拿起了笔,专业或者业余务诗那一天起,就是一个非常强调溢美形式的执著诗者。半个多世纪以来,卞之琳先生对于中国旧有的格律诗派的推崇和求全,并且一直总是梦寐其中。当然了卞之琳先生的诗里也还是有一些比较洋气的气味的,比如他的十四行诗《音尘》:“…… 如果那是金黄的一点,如果我的坐椅是泰山顶,在月夜,我要猜你那儿;准是一个孤独的火车站。然而我正对一本历史书。西望夕阳里的咸阳古道,我等到了一匹快马的蹄声。”今天细细品味《音尘》,时时容易让人想起唐代李白诗句中所谓“咸阳古道音尘绝”的中式格律,另外可能也会令人感慨得到诗文中那些交错押韵与扣押阴韵的西式格律。

卞之琳先生以为 ,无论中西洋古,诗总是有其共通的东西与流脉的 。八十年代初,卞之琳先生赴美访学之间,抒写下为数不多的诗行,比如先生那一首《访美杂忆 波士顿水轩晚跳 》:“山掩水,水映山,秋色斑斓,山水消溶,调匀了浓淡,夕阳好,有限;黄昏更好,好景还在前 ? —— 随夜灯到,客地的瞑色,祖国的晨光,桑榆和东隅,在来和已往,关系也正像红颜,白发 ,都化泥也好 —— 秋叶,春华。”这样的一首卞诗,今日读起来,她究竟是严谨可人的两行一韵的格律呢? 或者还是讲究周到的行角有顿的民歌? 我们这里姑且不论吧,单从细节上看,卞之琳先生诗体的用典用字及用标点,都是非常诗意与精的的,也都是非常包容着他个体主张的。不同历史时期里面,虽然卞诗的这些主张显得有一些不尽相仿。但是在卞之琳先生作诗的极盛年月里面,还是应验了他尽如人意的和心思。从这一点上看,卞之琳先生的诗,应当还是时代的浪花。

[七]

原来,还在卞之琳先生活着健在的时候,大家特别想在卞之琳先生九十华诞的时候 ,好好的为卞老过一下这个喜气的生日。卞老亲朋好友都己经多方准备了妥当了。可喜的还有,卞之琳先生的门徒80岁的袁可嘉先生还专程由美国赶回北京,带来了为导师贺寿的生日卡。国内的学界还专门为卞老生日撰集了《卞之琳文集》,希望能在老人九十岁的时候献上—份敬意。或许这些晚岁的祝庆,多多少少能够排遣排谴一点卞之琳先生由来己久的寂寞?然而可惜不幸的是,卞之琳先生终于没能够等到这—天,在卞之琳先生距离自己九十岁生日还差六天时候,一代诗仙卞老蓦然仙世了。我们知道,有好多好多的卞之琳先生唯美作品的爱好者们心感痛失。我们也知道,卞之琳先生是文坛有名的善气迎人尊者,平日为人厚道,文风门风俱正无邪,卞老逝后的花圈应当是洁净与鲜艳的。寄托哀思在这一代诗者的面前到底有着什么样的意义呢 ? 悼念逝者本来应当是一种仰视的敬意。但是好人毕竞去了。匆匆的去了。

可是好在,能够予人些许慰安的是,在2000年12月之前的卞之琳先生还可以多多少少写一些文字,卞老还能够亲手用自己的笔,去记录一些应该和值得留的东西,卞老还可以编写他个人的文集,也还可以撰写—些怀恋旧友的感伤文笔,诸如《忆尘无》《脱帽志变》一类的悼忆文章,用来纪念忠诚友人,用来追思和表白自己。尽管如此,我们可能,仍然能够充分的和铬心的感受到卞之琳先生心内里的那份凝重的寂寞 ?尤其那一次,在我离开卞先生冬天书桌的那一刻,我分明看见了年近九十的卞老只能围坐在温暖椅框里,不大容易动弹的和蔼样子,当时我心中有了多种说不出来的难过。最难过的应当是,可能卞先生的心里也有他自己难过的地方。一种凝神寂寞?

文人独有的凝神寂寞?这里,我特别地想起来卞之琳先生那篇早悼念他老友的《脱帽志哀 追忆方敬》。在这篇不大的文章里面,卞之琳先生用他诗化般句子,把个人的那一份致敬的心思讲得体贴入微,讲得明白有情。卞之琳先生这么说道:“在多雾的英国冬天,就很容易想起方敬可能还写在抗战以前而早为人传诵的诗句‘阴郁的宽沿帽使我的日子都是阴天’。而正像是否极泰来,穿透云层,如今我想起了方敬最后竟有好心情写贺年信,我感到不少快慰,悼念的意思不由人转而趋于为之祝贺了,好。”看了这些卞诗的熠熠文笔,我忽然又会觉着,卞之琳先生的心情,是那么那么的好。还有,先生字里行间的童真的不是一般的好。这里,想用卞之琳掷歌的《寂寞》的梦,打开一扇通向慰藉和黎明的天窗?

乡下小孩子怕寂寞

枕头边养一只蝈蝈

长大了在城里操劳

他买了一个夜明表 ……