中新网 2011年12月08日 10:57 来源:北京日报

天桥艺人“小老黑”金业勤(右)接受首都图书馆王炜采访。

国家图书馆近日宣布,首次将口述史纳入图书馆的收藏序列。这是一个迟到的消息,却也是口述史在国内的真实处境。长久以来,国内专门从事口述史的专业研究人员稀少,甚至连围观者亦寥寥无几,这种情况与国内特有的丰富口述史资源是极不相称的。有鉴于此,高度重视口述历史的价值,提升口述史研究的学术地位,吸引更多领域的专家学者参与口述历史的研究,就显得异常迫切,而口述史被国家图书馆纳入收藏序列,为其在国内的开展添了一把火。

记者手记

为什么要做口述史

采访做口述史的学者、记者,给我最大的感受是,尽管口述史处境尴尬,投身在其间的人却乐此不疲。他们说,口述史为其搜集民间的历史打开了一扇全新的窗户,他们不仅觉得很有乐趣,更感到自身责任的重大。

长期钻故纸堆的学者们发现,以往的档案、文献,比较偏重于记录统治阶层的活动,偏重于社会精英的活动,偏重于政治方面的活动,而对普通民众的生活,对经济活动、社会生活、妇女生活则记录较少,即便有,也不过是枯燥的统计数据,缺少有血有肉的个案记录。从上个世纪40年代起,口述史作为历史学的一个分支在美国问世,至今已有半个多世纪,人们越来越认识到,口述史可以弥补高高在上的历史文献的不足和遗憾。

口述史着重从个人的经历、感受来总结历史,突出了原始质朴的历史形态,它让曾经的历史变得鲜活,也让干巴巴的历史充满了原生态生活的质感。不仅如此,口述史的到来,也让读者获得了新鲜的阅读体验,更让他们体验到探究历史的无尽乐趣。

保尔·汤普逊在《过去的声音:口述史》中说:“英雄不仅出自领袖,也可以出自平民。”国内的专家也逐渐认同了这个观点,他们认为,口述史帮助那些没有特权的人获得了尊严和自信,而那些曾被忽视的实质性群体也向某些历史的假设和公断发出挑战,口述史用人民自己的语言把历史交还给了人民,这也许正是口述史最大的价值。

1 口述史研究处于散兵游勇状态

通过亲历人的口头讲述,以文字、录音、影像方式搜集鲜活的历史,以专业的历史研究方式加以叙述,被称为口述史。其价值在史学界被提得很高,但亲自动手做的却不多。尽管也有人因研究需要在做口述史的收集工作,但鲜有学者和专门机构为之。事实上,口述史的采集研究一直处于散兵游勇的状态。

据中国社会科学院历史研究所研究员定宜庄回忆,1993年,她从台湾带回了厚厚一摞书,全是普通民众的口述史。一本本书翻过,定宜庄内心掀起了波澜:“新的史学理论认为,历史叙事的话语权过去都掌握在政治家和上层人物手里,一般的平民百姓没有说话的机会,属于沉默的大多数。可是,口述史给了这些人说话的机会,我觉得这特别难得,这种做法打动了我。”定宜庄决定试着做一做。

定宜庄一直在做满族妇女史研究,1996年,她决定将这个研究项目作为口述史的实验田。“满族旗人妇女从来没有说话的机会,我想听听她们是如何看待自己,如何看待她们的生活、看待她们民族的。”

定宜庄有个朋友的岳母是满族妇女,这位朋友说,老太太总跟旁人讲,1900年八国联军侵入北京时,很多人家一家家都“殉”了。这位老太太就是定宜庄的第一位采访对象。定宜庄说:“老太太叫祁淑洪,接受采访时已有70多岁,她讲话生动麻利,故事一个接一个,但都扣住了辛亥革命前后旗人的生活。”老太太跟定宜庄讲,她母亲坚持剪头发,不留旗头;还说旗人男人没本事,家里那点儿钱都让他放秃尾巴鹰了;她说旗人卖东西不敢开口,藏在犄角旮旯里……这些生动的话儿,定宜庄至今都记得。

多年来,定宜庄采访了上百人,她的《最后的记忆——16位旗人妇女的口述历史》和《老北京人的口述历史》也相继出版。

在首都图书馆,也有人采集与北京记忆有关的口述史。

首都图书馆地方文献中心的书柜里,每一段口述录音都被一一编号保存在光盘里,它们记录着珍贵的北京记忆。文献中心副主任王炜说:“到目前为止,我们记录的口述历史已有8400分钟。”

首图开始采集口述史是在2005年,第一位采访对象是北京史专家王永斌。王炜说:“王永斌曾经走遍北京的胡同、商业街和老字号,我们历时3个多月,录音长达36个小时,最终结集出版了《大前门——王永斌口述老北京生活》。”两年前,首图又设专人专职采集口述史,11位天桥老艺人的人生经历因此被抢救下来。

在从事口述史研究的队伍中,红十字会崔永元公益基金口述历史项目组阵容十分庞大,目前已有40人从事影像口述史的资料搜集、拍摄和后期资料整理等工作。这个团队目前已经采访了近4000人,其中抗战老兵有400多人,而收集的口述历史影像则有200万分钟。

2 口述史不是树碑立传

“口述历史不是树碑立传,而是记录大时代下个人的生活经历和感受。”在定宜庄看来,时代、文化投射到每个人身上的感受是不一样的,而通过个人感受的差异性来反映大时代的状况,正是口述史的奇妙之处。定宜庄甚至认为:“如果个人经历不与大的历史背景相结合,就变成了琐碎的唠唠叨叨。”

定宜庄和她的小团队目前正与北京出版社合作,今后将陆续推出20卷的《北京口述历史》。北京出版社相关负责人说,明年年底,这套书将出版四五卷,其中包括顺义庄头的口述历史、一个旗人家族的口述历史和宣南文化口述历史等。

中国人民大学历史学博士生杨原是《北京口述历史》项目组的一员,他没有想到,刚一入手,就被口述史迷上了。杨原目前正在采访一个鸣虫世家,他说:“我采访的这位北京大爷,其家族在清朝时给宫里供鸣虫(如蝈蝈、蛐蛐),从他祖父开始的三代人,一直给梨园行供鸣虫。”杨原说,这个鸣虫世家曾给尚小云、梅葆玖供过鸣虫。小小鸣虫牵扯出丰富的文化背景、人文风貌,更激发起了杨原研究历史和文化的兴趣。

一次次走访,让口述史专家发现,通过挖掘大时代下个人的经历和感受,弥补了文献的不足。

定宜庄说:“说北京人养鸽子的文章太多了,但来来回回都是那一套,我们做口述史才发现,这里面有故事,其中就有人与人之间的交往,里面蕴涵的文化非常有意思。”她举例说,就像裹鸽子,不同身份的人处理方式就不同,自家鸽子被裹走了,平民会为此打架,而贝勒爷载涛会淡然处之:“裹了就裹了吧。”

首都图书馆的李梦楠和孟云剑新近刚刚走访了京剧界老人——83岁的王佩林。孟云剑说:“老人家说的全是老戏班的舞台后台管理,就说撂门帘吧,上门帘和下门帘怎么个撂法,是不一样的,老人的细致讲述从文献里根本找不到。”

3 普遍感觉是动手晚了

对于做口述史研究的人来说,触摸往昔岁月,采访古稀老人,就是和时间赛跑。

李梦楠采访的第一个人是老天桥最后一代撂跤高手马贵宝。“2009年,我去马贵宝家4次,总共留下录音8个小时。”老人告诉李梦楠,他跟师傅宝三儿学徒那会儿,三九天还光着脊梁练习,每天早上4点钟起床,拿着两个小石推子爬山坡。“可我们没想到,刚采访完一个星期,老人家就突然去世了。”

今年11月27日至28日,崔永元口述历史采访团队记者郭晓明采访到了参与河北冉庄地道战设计、指挥作战的抗战老兵陈树仁。“这次采访是老人的女儿和我们联系的,老人女儿说,他父亲95岁了,和一年前状况大不一样,希望我们尽快去九江,为老人保留一份影像资料。”

听说要采访了,陈树仁老人兴奋异常,一晚上都没睡好,还拿出自己曾经写过的地道战资料连忙预习。郭晓明说:“第一天采访了一个半小时,很顺利,老人的女儿还说我们治好了她父亲的老年痴呆症。”但毕竟年纪太大了,而且又是一夜没睡,第二天,老人就有很多事想不起来了。老伴在一旁读资料,记者帮助开导,半个小时后,老人才找回状态。当天采访,老人特别疲惫。考虑到陈树仁老人的身体状况,郭晓明和同事也不敢再打扰了。

“动手晚了,这是我们这个团队普遍的遗憾。”崔永元的话,道出了口述史工作者的真实想法。

中国社会科学院历史研究所助理研究员邱源媛说:“我们的紧迫感主要表现在趁着老人还活着的时候赶紧问。很多时候,老人走了,就带走了一段独特的时代记忆。”

首都图书馆孟云剑说,真正做过口述史才知道了遗憾的滋味。“就拿吆喝大王张振元来说吧,去年10月,我们曾在天桥广场见到他表演,吆喝声抑扬顿挫,腔调特别好听,我们赶紧拿出摄像机拍了一段。”演出结束后,孟云剑和老人商谈作口述史,已经约好了时间,仅仅过了一个月,老人竟突发脑梗塞去世了,老人的故事再也听不到了。

刚刚从江西采访抗战老兵回京的郭晓明也深有同感:“在此之前,关爱老兵网给我们推荐了5位江西抗战老兵,他们都是八九十岁的老人了,好不容易联系好了,就在我们要动身的时候,其中两位老人却相继去世了。”

4 更多的口述史还来不及做

一方面是口述史的独特价值越来越被人重视,一方面是眼看着很多值得做口述史的老人不断离世而无力“抢救”。缺人手、缺时间、缺经费,是口述史研究面临的三大难题。

定宜庄说:“做口述史的人要经过专门培训,要经过史学、社会学等专业的训练,往往还需要有古典文献的基础,有对历史大背景的了解。”而目前在国内,这方面的人才相当缺乏。

从2008年6月加入崔永元口述历史采访团队以来,郭晓明已经走过全国20多个省、区、市,采访过280位老人。郭晓明坦言,没有对历史大背景的深入了解和丰富的采访经验,很难做好口述史。“我到江西采访一位抗战老兵,老人家一口浓重的江西话,而且听力差、不识字,交流很困难。我们安排老人的女儿和孙女婿帮助翻译。但讲到他参加的战斗,老人就说乱了,不知道讲的是哪次战斗。”郭晓明喜欢探究历史,因为有历史知识打底儿,当老人说乱了以后,他查找资料,并及时和老人一点点进行梳理,最终弄清楚了老人参战的经历。“如果采访结束后,回到北京再重新梳理,恐怕就来不及了。”

事实上,口述史不仅前期采访需要花费大量时间,而且后期整理也同样耗时耗力。“我们做口述历史时,还要做大量的注释,不能是讲述人说什么就是什么。”邱源媛认为,同样一个人,在不同时间,不同地点、面对不同对象,其口述可以衍化成很多版本,到底如何判断其真实性,除了遗忘造成的失忆外,选择性记忆起着至关重要的作用。因此,对于讲述人的话如果有疑问,还要自己找文献,这叫本校;同样一段历史,几个人说的不一样,还需要互校,要查找文献,还要寻访到与讲述人有关的人进行互校。“这都需要花费大量时间。”

正因为时间和人力的缺乏,大量的口述史还来不及做。孟云剑说:“前一段时间,我们去焦庄户地道战遗址,有几位八十多岁的老民兵还健在,他们听说我们的口述历史项目很感兴趣,但是我们人手太少了,要做的事太多,还来不及采访老人。”

郭晓明还说道,在今后三年的采访计划中,他打算再采访200位老人。“我们最大的担心就是时间不够用,人手不够,更怕因时间紧迫,老人们在我们采访前过世。”

名家自述

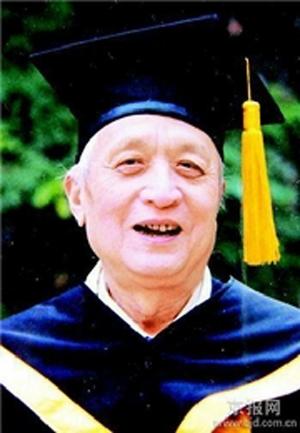

黄宗汉要出两部口述史

“虽然我是个小人物,但我经历了大历史,在我的生活中,有那么几年经历过大风大浪,这些对后人研究历史有重要参考价值。”81岁的文化老人黄宗汉回首自己的过往,不时发出孩子一样的爆笑,让人丝毫看不出来他是和死神至少交手两次的癌症患者。

黄宗汉刚刚接受了口述史专家的访谈,黄宗汉断断续续谈了近三年,光是录音就有80个小时。黄宗汉没有想到,有关他的口述史将要出两部书,一部主要侧重其人生经历,另一部是以他在经济体制改革中曾经“犯”下的“大案要案”为主,主要从社会史角度来写。

“我和老伴再好,也不能成为中国的罗密欧和朱丽叶。”在黄宗汉的人生口述中,他认为自己的私生活没有什么精彩之处。而他和哥哥、姐姐黄宗江、黄宗洛、黄宗英的事儿,也没有什么特别值得挖掘之处。

黄宗汉谈到他所经历的“大跃进”时期(1958年至1960年)那些鲜为人知的往事,引起了专家的浓厚兴趣。“我当时是宣武区钢铁办公室的主任,我可以详细描述宣武区大炼钢铁的事儿。”

黄宗汉告诉专家,当年宣武钢铁厂是在大规模填了莲花河水系之后建的厂,造成了莲花河水系的巨大破坏。

“尽管当年那些事儿不是我所能左右的,但是,不说出来,我觉得有块石头一直压在心上,特别难受,有一种负罪感。”黄宗汉说,“大跃进”期间,他还当过宣武区街道办公室主任,“宣武区的会馆是近代中国社会转型的重要载体,但当年一个个会馆都被占了,办街道工厂,办街道食堂,这街道的头儿我也是一个,应该承担一份责任。”

让黄宗汉没想到的是,在他80个小时的口述录音中,北京大学社会学系教授杨善华看上了他1979年前后在北京东风电视机厂当厂长的风雨岁月,他专门要做这一部分口述史。杨善华说:“过去做改革开放的口述史,更多是高层的交锋,鲜有从企业的角度来看体制的坚冰是如何被打破的,而黄宗汉的口述弥补了这个缺憾。”

黄宗汉说:“改革开放后,我毛遂自荐当厂长,当时厂子亏损1536万元,我用散件加工的方式,引进技术,逐步实现国产化,最后让昆仑电视机打进国际市场。”黄宗汉在全厂职工大会上说:“咱们要争取当千万富翁。”在他当厂长的第三年,厂子利润达到2200万元,但告状的也来了。

黄宗汉回忆说:“当时中央一位主要领导批复,这是涉及经济发展方向的大案要案,工作组开始进厂调查,我接受了审查,还惹上了官司,这些都有档案记载,全都保存在原宣武区档案馆里。”黄宗汉的改革,更是引起了邓小平等高层人物的争论,黄宗汉笑着说:“邓小平支持我,说是检查组应该做检查,我被解放了,我也一下子成了知名人物。”

杨善华从黄宗汉的口述中寻觅到珍贵点滴。“改革尽管是民心所向,但是改革过程充满了风险,而通过黄宗汉的口述史,我们可以看到他是如何通过社会关系网络,如何利用已有体制给他的空间,来做成别人做不成的事。”

7年前,黄宗汉被诊断为淋巴癌晚期,大夫说他最多只有6个月的生命,黄宗汉说,当时他最担心的不是死,而是自己的故事也许会被永远带走。但他现在终于轻松了:“我过去的经历以口述史的形式记录下来,比我自己写回忆录强。”做完口述史,73岁拿下历史学博士学位的黄宗汉也更坚定了自己的学术判断,“大历史如果不把小人物的活动记录下来,这些大历史一定会很干巴。”