《 中华读书报 》( 2011年09月21日 16 版)

17岁踏入影圈,至今的39个年头里,有无数人写过无数篇有关我的文章,有的有根据,有的却完全是虚构。这是唯一的一本林青霞写林青霞的书。这本书,我以最真诚的态度写出我最真的感受,希望和你分享。

梦与真

我的一生像梦。“梦”与“真”交错编织出我的一生。

小时候在眷村的日子,经常爬上前院的大树干上做白日梦。我做的是老师梦、车掌小姐梦,在我小小的心灵里她们就是权威的象征。想做而最不敢做的是明星梦,我曾仰望着天上的白云,心里想着,明星就恍如云里的仙子,又怎是我这乡下小女孩所能企及的?小女孩只能在乡间的小路上幻想着大明星有一天会出现在她的巷子里。

念初中了,有一次我问三姨,当中国小姐好还是当明星好,那时候台湾有位小童星在李行导演的《婉君表妹》里饰演唐宝云的幼年,既可爱又会演戏,当时真是轰动一时,我羡慕极了,她就是谢玲玲。我三姨还笑说:“你是不是想做她们?”羞得我脸都涨红了。

高中快毕业,我梦想着踏进社会能做秘书小姐,或当空中小姐去实现我环游世界的愿望。

走出校门,竟然如梦似梦的在香港一夜成名,还来不及高兴已经成了我不敢梦想的明星,而在我最闪亮的日子里,我回到儿时走过的乡村小路,寻找做梦的那个小女孩。

那天躺在床上搂着两个小女儿睡觉,她们总爱听我说小时候的故事。我诉说着小时候的梦,女儿说很想去看看我长大的地方,我说有一天一定会带你们回去的。我呢喃地说:“我拥有你们三个小宝贝,有时候想想,仿佛自己置身于梦里面的梦。”女儿轻声地说:“你以前会不会想到有我们?”“人是会改变的,我以前的噩梦是结婚生小孩。”“为什么?”“因为我以为我不喜欢小孩,以为结婚就好比走入坟墓,没有了自由,也不能做自己喜欢做的事情。原来噩梦有时会是相反的。”

“妈妈,再讲讲你小时候在乡下的故事。”

“小时候呀,妈妈最喜欢跳水沟,家里附近田地旁有一条左右两侧是斜坡,坡底是一道清流的大水沟,妈妈最喜欢左边两步右边两步地踏着斜坡往前跑。跳多了,凡是看到水沟就跳,有一次跨过一条又脏又臭的水沟失足跌进沟里,满身污泥,姥姥把我揪到河边,让河水把妈妈冲洗干净,河边洗衣服的邻家大婶们笑得好开心,我只顾低着头羞得无地自容。搬离乡下,最让我舍不得的,就是那条斜坡水沟和前院那棵容我发白日梦的大树。”

静谧的空气中,我们母女三人搂得更紧了,黑暗里感觉三个人都瞪着大眼睛,仿佛我们在一起编织着人生的梦,梦里演着自己的角色。

牵手

对父亲的第一个记忆,是在我三四岁那年。

每当接近黄昏的时候,我总会蹲在眷村的巷口等待爸爸回家。

父亲个子高大英挺,穿上一身军服,更是英俊潇洒,见到父亲的身影出现,我总会扑上前去握着他的手回家,我那小小的手,紧紧地握着他的大拇指,那种温暖和安全感,就好像已经掌握了整个世界。

父亲是个山东大汉,为人直爽,待人真诚,他生性幽默,一生俭朴,并且知足常乐。

在我生命中最忙碌的二十个年头里,母亲为了保护我,跟着我东奔西跑、寸步不离,哥哥、妹妹又远在美国,父亲经常独自一人留在台北家中,本以为这段时间是我们父女情感的真空期,现在回想起来,才明白当年他正在默默地支持着这个家,他是稳定整个家的力量,他令我们在生命中勇往直前,没有后顾之忧。

四年前父亲身体因为肝硬化而起了变化,必须每两三个月接受一次栓塞治疗,父亲虽然不愿意去医院,但由于对我的信任,总和我携手共度一个个生命的关口,每当做完一次治疗,他总会忍着痛微笑着对我说:“又过了一关。”我也总竖起大拇指说:“爸!你真勇敢!”在这四年当中我们也不知共同度过多少个关口。

感谢上帝给我机会和足够的体力,使我能经常陪伴在他老人家身边,真切地感受父亲的爱、感受他隽永的智慧以及面对生死那从容的态度。

在父亲最后的岁月里,哥哥、妹妹、我、女婿、孙女们,还有父亲的老朋友轮流探望他,尤其是孙女们,逗得姥爷非常开心,父亲还特别告诉我,见到爱林和言爱,他内心是如何地充满着喜悦和幸福,也感恩于自己所拥有的亲情友情和生命的圆满。

最后一次陪父亲到国父纪念馆散步,父亲紧紧地握住我的手,脸上呈现出来的神情既温暖又有安全感,就仿佛是我小时候握着父亲大拇指那种感觉一样。

父亲平安地走了,虽然他离开了我们的世界,但他那无形的大手将会握住我们儿女的手,引领我们度过生命的每一刻。

只要姥爷你笑一笑

“只要姥爷你笑一笑,姥爷姥爷您好,我到台湾来看你,只要姥爷你笑一笑……”

这是父亲在生的时候我为他做的歌词。

父亲零六年离世,在他临走的前几个月,我经常带女儿去探望他。有一次在飞机上我跟女儿爱林说:“姥爷年纪大了,身体又不好,要让他笑是件很不容易的事,你是他最疼爱的孙女,最容易逗他开心,只要你为他做一件小小的事,哪怕是递一张纸巾给他,都能令他笑开怀。你要帮妈妈孝顺父亲,也要为自己孝顺姥爷。”

父亲房间很安静,我正走进去,只见父亲静静地躺在床上微笑地望着爱林,女儿伏在他床边的小桌上,正专心地做一张祝福姥爷身体健康的卡片。这个画面就像照片一样印在我的脑海里。

吃晚饭的时候,越南工人阿江捂着嘴笑得东倒西歪的,原来是父亲在喂爱林吃菜,爱林来者不拒,嘴巴张得老大,父亲一边喂一边笑,弄得全桌人都笑了。我知道爱林爱姥爷,她也爱妈妈,尽管她觉得有点尴尬,只要姥爷笑了,她多吃几口都愿意。

父亲房间因为长期不开窗户和窗帘,老是昏昏暗暗的。说是窗对窗的让对面人家看到他这生病的老人不好意思。我偷偷地请装修工人装了一个可以上下拉开的风琴式窗帘,这样他躺在床上,对面就不会看到他。趁爱林在床上帮姥爷按摩的时候,我悄悄地把窗帘由上往下拉开一半。刚巧对面的窗户和窗帘之间站着一对小男孩和小女孩。爱林站了起来,在姥爷床上和他们遥遥相望,我灵机一动,赶快跑到客厅拿来一个会唱歌会扭屁股的圣诞老公公。捧着它从窗帘下面扭着唱着慢慢地冒出来,对面的小孩瞪着大眼睛动都不敢动,生怕一动一眨眼,这台戏就不见了,嘴里叫嚷着:“奶奶!妈妈!快来看!”

这边窗里的爷爷笑了,妈妈笑了,孙女笑了,全世界都笑了。刹那间原本阴阴暗暗的房间里充满着笑声,充满了生气。

父亲跟我说,他永远都不会忘记的一个画面就是,有一天早上他睡醒睁开眼睛。第一眼就看到爱林坐在他床前的椅子上,静静地对他笑,他很感动,也很感激爱林的不嫌他老和不怕他病,父亲让我告诉爱林:“姥爷好高兴。姥爷觉得很幸福、很圆满。”

在回程的飞机上,我跟爱林说:“谢谢你:”爱林和我一路唱着:“只要姥爷你笑一笑.姥爷姥爷您好……”

家乡

父亲最后的愿望是回山东老家青岛走一趟,我安排了几次,最终还是去不成。

去年欣闻有个山东文化旅游团,我报了名参加,第一站就是青岛。到了青岛,我们下巴士走到海港边。我扶着栏杆,迎着风。这是我家乡的风啊!那风轻轻地吹拂着我的脸、我的发、我的衣衫,仿佛父母化成了家乡的风包裹着他们深爱的女儿。我闭着双眼倾听那风的话语,感受那风的抚慰。

青岛发展得很快,市区里的高楼大厦和百货公司,就像其他大城市一样。他们说的也都是标准国语,和我想象中大街小巷大人小孩都说着山东土话的情景完全两样。

走回巴士的路上,经过一家小杂货店,门前一张矮木桌,几位老人家围坐在桌旁小凳上喝着茶闲聊着。这情景就像我小时候,邻居叔叔伯伯们闲话家常的样子。忽闻有个老人说了句很土的话,这正是小时候父亲闲聊时常挂在嘴边的口头禅,我禁不住眼眶里充满了泪水。

在山东那几天参观了许多城市和名胜,但始终没有看到我想象的山东,有点失望。到济南的最后一个下午,我和几位朋友到旧城去逛,有一条窄巷子里,水泥墙上刻着毛笔写的诗词,因为岁月的洗礼,变得斑斑驳驳很有味道。巷里一户户人家紧挨着,巷中有一家小院落,院子里有一口古旧的抽水井,抽水井连着一条木棍,用两只手一上一下地压,就可抽出水来(我小学三年级住在台北县三重市地小巷子里,进门的小院里也有这么一口抽水井),抽水井旁靠墙处是煤球炉,炉旁叠起一个个中间透着许多圆洞的圆形小煤球。在我刚有记忆时,家里也用煤球和黑炭烧饭。

隔着纱窗的门往里看,一百多尺的房间里只有一张单人床,床上铺着粉红大花旧床单和枕头套,床边有两张藤椅和一张木制书桌。屋里有一位像是八十多岁的老太太和一个妇人正说着话,我们要求进去看看。老太太坐在床沿上,我握着她的手跟她说起山东话:“大娘!您好!我也是山东人,我从香港来,我是林青霞。”老大娘以为我骗她,直说:“林青霞她很老、很胖,你怎么会是她?”经我一再的解释,老太太拄着拐杖到书桌上找老花眼镜,我把脸凑上去让她看仔细,她像鉴定珠宝一样,“矮又垒!枕滴使令晴下。”(怪怪,真的是林青霞。)老乡见老乡两眼泪汪汪。想起小时候,每次外婆见到我,总是握着我的手,亲切地望着我说同样的话:“矮又垒!晴下垒勒。”(怪怪,青霞来了。)

天色渐暗,告别老太太,回到酒店和团友们聚餐。突然想起,没给老太太留下什么,万一她一兴奋告诉左邻右舍,说林青霞到过她家,人家不把她当做老年痴呆症的病人才怪!于是请秘书送去一张签名照和买礼物的钱,没想到她怎么也不肯开门,说是她打电话给儿子,儿子说我们是骗子。好不容易才说服她开了门。等解释清楚后,两人推托了半天,最后照片是收下了,信封里的钱却怎么都不肯拿。

这就是我们山东人的特质,纯朴、直率,不贪小便宜。

我的小宝贝

认识嘉倩那年她只有六岁,我正在她家对面的一栋空房子拍《追男仔》,她偶尔会过来探班,总喜欢贴在我身前好奇地望望镜子再望望我,张着小嘴出神地看我化妆。半年后我已经成了她的继母,刚开始她以为我夺走了她父亲对她的爱,很不是味道,我努力地让她明白,她没有失去父亲,反而多了一份母亲的爱。晚上她总喜欢我陪着她睡,在她睡不着的时候,我会用一只手的食指和中指顺着她的脊椎骨上下走,好让她早入梦乡。她八岁那年,我生了爱林,因为忙着照顾妹妹,难免疏忽了她。 .

后来她去北京念中学,又到美国洛杉矶念高中,等到她再回到香港念大学,已经是个十九岁亭亭玉立的美少女了。一天晚上她睡不着,要我陪,我照样用食指和中指帮她入睡,这才惊觉她的背已经不是一只手可以应付得了了,我必须用两个大拇指坐着按才够力。

现在我是三个孩子的母亲了,晚上还是喜欢按摩她们的背,让她们安心入睡。我喜欢借着抚摸她们的身体传达我的爱意,感受她们的成长。

孩子们成长得真快,即使你每天触摸她们,还是明显地感觉到她们的背脊一天比一天长,一天比一天宽;她们的脚板一天比一天大,一天比一天厚。

有一晚,我左边一个右边一个地搂着爱林和言爱睡觉,爱林睡前总喜欢轻声地哼着歌,我看着她的眉、望着她的眼,那浓密的眉毛,一根根顺着长,跟我是一个模样。她的眼神充满着少女的幻想,我不觉入了神,脑子已飞到八年前养和医院我的产房里。那是言爱来到这个世界的第二天,十几个朋友围着她,赞叹着小生命的降临。五岁的爱林穿过他们静静地走到我床边,抚摸着我戴着胶圈的手腕:“妈妈这是什么?”“妹妹脚上也有一圈,这样才不会把妹妹抱错。”“我说的是这个,”她指了指我手腕上吊盐水扎针的地方,眼泪在眼珠子里打转。我怜惜地握着她的手:“小宝贝,别担心,不痛的。”想到这里,我被身旁言爱滔滔不绝的话语给唤醒。言爱两手在空中比划着,声音铿锵悦耳:“我看着天上的白云!很像棉花糖!就一手一手地把云抓进我的嘴巴里!”她两只小手捂着小嘴。“我又抓!抓!抓!把天上的云都抓进了我的糖果罐里!天空变得一片蓝蓝的,没有白云,只有月亮和太阳,大家都不高兴了。”她伤心地说:“我罐子里的云也越变越小。”忽然又提高嗓门:“我打开糖果罐把云通通放出去!天空又有了白云!大家都开心了!”

“你在说什么啊?”

“我的梦。”

“谁不高兴了?”

“农夫啊!”

“农夫为什么不高兴?”

“因为天不下雨了啊!”

“你怎么记得那么清楚?”

“因为我喜欢这个梦,所以我一遍一遍地想,所以我记得喽。”

我正在想怎么帮她解梦,她已经睡着了,也许又去做另一个梦了。我看着她那天真无邪的小脸蛋,心里想着,有了这三个小宝贝,我还求什么。

花样年华二十二

我那花样年华的继女芳龄二十二,别人单眼皮眼睛又细又小,她的单眼皮大而有神,我经常凝视着她,见她那有如黑色缎带的长发,从肩膀瀑布似的流泻到腰际,总是忍不住地赞叹:“嘉倩,你好美。”她有时会轻声叹息:“唉!我觉得我老了。”她这样说我一点也不惊奇,我也是从二十二岁走过来的人,很能了解她的感受。想起这个年纪的我,有一次到同学家,同学的妈妈跟我现在的年龄差不多,也跟我说同样的话:“年轻真好,都这么美。”而我的回答竟然也跟嘉倩一样:“唉!我觉得我老了。”同学的妈妈很讶异:“你都说老了,那我怎么办?”

二十多岁的我经常愁眉深锁、眼神迷惘、多愁善感,不知道为什么愁,也不知道有多少愁。朋友说我是为赋新词强说愁。现在回看当年的照片,才发现少年时我的美,深深地慨叹当时为什么不懂得欣赏,反而让最该欢乐的岁月荒废在无谓的闲愁中。我跟嘉倩说:“你到我这个年龄,反而会觉得自己年轻,所以,为什么不好好活在你真正年轻的时候。”

二十二岁生日是在意大利罗马过的,我们在那儿拍摄白景瑞导演的《异乡梦》,男主角是秦祥林。那时除了拍戏,其他时间都在逛街买欧洲时尚新装,经常是满载而归。生日那天我和妈妈请《异乡梦》所有演员和工作人员到导演孙家雯开设的中国餐馆吃饭。大伙儿在外地拍戏非常辛苦,饭后我们再请大家到当地的夜总会跳舞轻松一下,在舞池里瞥见当时是秦祥林太太的萧芳芳热力四射地舞着,舞姿曼妙,她清丽的短发甩来甩去地在空中飞舞,掀起了大伙儿澎湃的情绪。

二十二岁唯一留下来的生日礼物是一条用碎钻镶了号码二十二的 K金链子,那是琼瑶姊送的。她跟平鑫涛刚好在罗马度假。清晰记得,她银铃似的笑声直说:“这完全是巧合,我刚好有一条镶着二十二的钻石链子在身上。”

我过了一个快乐的二十二岁生日。

在人生的旅途上行走数十年,回想起来,有些岁月匆匆划过,了无痕迹,二十二岁那年却过得特别长,印象特别深,别人一天当一天用,我却一天当三天用;别人一天工作八小时,我一天二十四小时还不够,一年里拍了《我是一片云》、《奔向彩虹》、《异乡梦》、《温馨在我心》、《幽兰在雨中》、《金玉良缘红楼梦》。电影里的角色,随着不同的戏转换着,从有如一片云似的清纯女孩到彩虹世界里的模特儿,从在异乡游学的游子到没有烦恼的调皮女孩,从苦命女子到含着玉石出生的贾宝玉。仿佛过了好多个人生,自我价值感特别高。那是我一生中最灿烂的一年。即使如此,如果要我回到二十二岁重新再走一次,我可不愿意。

我的二十二岁女儿嘉倩,在情路上兜兜转转受了一些苦。我跟她说:“亲爱的,在情路上我也有过刻骨铭心的苦,今天看来,都成了如烟的往事,何须在意?你年轻,你爱过,这不是人生必经的过程吗?”我看你是二十二岁,你看我的“心”也是二十二岁,只要保留一颗童心,你将永远停留在二十二。

沧海一声笑

最后一次与黄霑通话是在2004年10月,他打电话来向我邀稿写专栏,我非常讶异,他怎么会对一个从来没有发表过文章的我有信心?他态度诚恳,我连说了几声“不敢”,他问我是不是怕写得不好,我说不敢献丑,他的声音有点失望。没有多久他就走了。我想为他做些什么,于是写了这篇文章追思他。

第一次与黄霑见面是在1973年,我的第一部电影《窗外》来香港宣传的时候。在一个晚宴上,导演宋存寿特别介绍他给我认识,当时他的专栏《不文集》非常受欢迎,而他在专栏里对我赞许有加,导演认为以他这样一个有才华的猛人,能够对新人如此夸赞,是很难能可贵的。那是我生平第一次出台湾,来到香港这个花花世界。我怯生生地说我好像变得傻傻的,他声音洪亮,豪放地笑着:“哈!哈!哈!这是正常的!”他那善解人意和豪迈的作风,让我留下了深刻的印象。

第二次与黄霑见面是1977年,我来香港拍李翰祥导演的《红楼梦》。我们在李导演家吃晚饭,他身边坐的是林燕妮,那是我第一次跟她见面。直到现在还记得她的装扮。她头上包着花丝巾,打扮得很讲究,腰杆笔直,笑容可掬。席间黄霑“林美人、林美人”地叫个不停,起初还以为他说的是我,后来才听清楚他称呼的美人是他身边的女朋友林燕妮。在他心目中林燕妮是永远的美人。

他言谈出位、与众不同得令我吃惊,但又不得不佩服他的创意和独特的人生观,他和李导演聊到他的丧礼将会怎么做,他说他会播放事先录好的影片,一开始先“哈!哈!哈!……”地大笑,然后叫大家不要哭哭啼啼的,要高高兴兴地欢送他。这番话直到许多年后的今天,还是记忆犹新。

他的人生可以说是画上了完美的句点。在跑马地大球场,圈内人为他举办的万人追思会,露天的大银幕上,剪接了他生前的片段。他一身枣红缎子对襟短褂,声音洪亮地说笑着,衬底音乐是他写的歌词:“……千山我独行,不必相送。”他走得如此潇洒。

1984年来香港拍新艺城电影公司的戏以后,因为徐克和施南生的关系,和黄霑见面的机会比较多。有一次大家组团到澳门游玩,团员有黄霑、林燕妮、徐克、施南生、南生的母亲、狄龙、陶敏明、张乐乐。这个旅程因为有了黄霑,整团人都玩得很尽兴。黄霑到旅游区头上就顶着绿色的五星旗帽子,和小贩闲话家常,我好奇地过去试戴,他马上付钱给小贩叫我把帽子戴走,还连声跟小贩说谢谢,虽然只是十几二十块的东西,他让你感觉到他对一般小市民的友善和他的豪迈作风。

有一晚大班人马到他和林燕妮家做客,他家好大,客厅那套大沙发又白又亮,朋友们都靠着沙发坐在地毯上谈天说地、吃点心、喝酒、又弹又唱,直到深夜。

一天夜里,徐克打电话给我,我正好没睡,他提议去黄霑家聊天。到了那儿才发现他搬到一个只有几百尺的小公寓,客厅里只容得下一套黑色矮沙发。他和他的“林美人”分手了,搬出了大屋。我很为他难过,问他觉不觉得委屈,他还是那一贯的豪迈笑声:“哈!哈!哈!怎么会?我一点也没有委屈的感觉!”

他有顽皮的时候。1990年我得了金马奖影后,那年金马奖节目主持人是黄霑,南生请我们去“丽晶酒店”吃饭庆祝,桌布上洒满了大小星星,各种颜色的小亮片,灯光昏黄,煞有气氛。黄霑跟我要笔,我说只有眉笔,他拿了去,正觉得奇怪,他已经拿着眉笔在桌上乱涂鸦,本以为他诗兴大发会有什么佳作,没想到他把那大白桌布涂得乱七八糟。我愣在那儿还反应不过来,他已拿起打火机准备烧桌布,大家手忙脚乱地不知如何是好。只见徐克搂着他的肩膀,什么话也没说,眼神里流露出对他的了解和包容。

他也有绅士风度的时候。我有两次和他单独相处的机会,起初很紧张,怕他会像平常一样,话语之间夹杂着粗口。他没有。那天在“新艺城电影公司”工作完毕,没有人陪我吃饭,他自动请缨陪我到公司附近吃火锅。席间聊到我一个人在香港工作的孤单、寂寞和压力,他很认真地听我倾诉,一脸狐惑地问:“大美人怎么会寂寞呢?”他看起来一副正经乖男人模样。我笑了:“本来很怕你会讲粗口,没想到……”他马上收起笑脸:“在女士面前我不会的,你放心。”那晚我们聊得很开心。

记不清是1990或1991年的圣诞夜,徐克、南生请大伙儿到“丽晶酒店”一起欢度。他被指派做我的护花使者,因为只有我们两位住香港。由于交通管制的关系他选择坐渡轮。我们下了九龙码头,那里人山人海的,他怕被冲散,拉着我的手往前挤。当时的感觉真像《滚滚红尘》最后那场逃难的画面。

在他走以前,大家各忙各的,许多年没有见面,有一次看完他的辉黄演唱会,大伙很想再聚一聚,于是就约了他一起吃饭。多年不见,他变得斯文了,穿着打扮也低调、舒服,他说他妻子陈惠敏对他很好,生活上很照顾他,服装都是妻子一手包办,我还说他保养得很好很健康呢。

后来听徐克说,他病了,得了癌症,黄霑没有透露过他的病情,他不希望人家知道。有一次在南生的生日会上,他坐在我旁边,说到好笑处,还是那么豪放地笑着,但是这次不一样,他咳得很厉害,徐克马上站起来陪他到外面去透气,我跟在旁边忙叫徐克拍他的背,他连说没事。

黄霑的一生是精彩的,他忠于自己,尽情地做他想做的事,说他想说的话,他用他的歌声和话语,将他豁达的人生观传达给他的朋友,传达给香港市民。香港少了他好像少了些什么,又好像什么也没少,因为他已深植于大家的心中,想起他就仿佛听到他豪放的笑声“哈!哈!哈!”……

演回自己

演过一百部戏,一百个角色,最难演的角色却是自己,因为剧本得自己写,要写个好剧本谈何容易。

在我演艺事业最忙的时候,同时轧六部戏演着六个不同的角色,我忘了演自己。有一天,站在镜子前面,看到的竟然是一张陌生的脸。“我是谁?”我问自己。“我喜欢什么?”“我不喜欢什么?”“我为什么不快乐?”我答不出来,这才发现,不知道何时开始我失去了自己。

永远记得那两个快乐的下午。

那年我三十,在一个晴朗的午后,我和女朋友还没换下睡衣,懒洋洋地斜躺在她纽约的小公寓里,我正拿着眉笔教她画眉时,忽然听到窗外传来喧闹的锣鼓声,来不及换衣服就把睡衣往裙里塞再加件风衣就往外跑。我们夹在人群里凑热闹,在游行的队伍远离后,我和朋友散步到中央公园,倚在长长的木椅上,我眯起双眼享受微风掠过我的脸庞、吹拂我的发丝、掀起我裙角的感觉,眼前走过几个中国人,正要坐直身子,却发现人家并没有留意木椅上那随意懒散不化妆的林青霞,刹那间我享受到那种没有人注目你的自在感。原来快乐可以那么简单,不需华服不靠珠宝。

1990年夏天,我和邓丽君相约到法国南部度假,我们在康城海边沙滩上享受温暖的日光浴。许多法国女人脱了比基尼上衣,坦然迎接阳光的照射,周围没有人大惊小怪,也没有换来异样的眼光。那里更没有人知道谁是林青霞,谁是邓丽君。

我放下了戒备,褪去了武装,也和法国女人一样脱掉上衣戴着太阳眼镜躺在沙滩椅上迎接大自然,邓丽君围着我团团转,口中喃喃自语,“我绝对不会!我绝对不会这样做!我绝对……”声音从坚决肯定的口吻,慢慢变得越来越柔软。没多久,我食指勾着枣红色的比基尼上衣和她一起冲入大海中。她终于坚持不住地解放了。

我们在大自然的怀抱里笑傲,在蔚蓝的海天间,坦然地面对人群。刹那间,我想起了纽约那个快乐的下午,我的灵魂从无形的枷锁里解放了!当时我想,她一定跟我有着相同的感觉。

我和邓丽君不常见面,但是我们心灵的某个角落却是相通的,从十几岁开始我们就在闪光灯和众人的目光下成长,各自坚守着自己的岗位,尽心尽力地扮演着分配给我们的角色,能够做回自己的时刻却少之又少。

那个法国南部阳光海滩的下午,对我们来说是特别的珍贵。那个时候,我就是我,她就是她,我们都演回了自己。

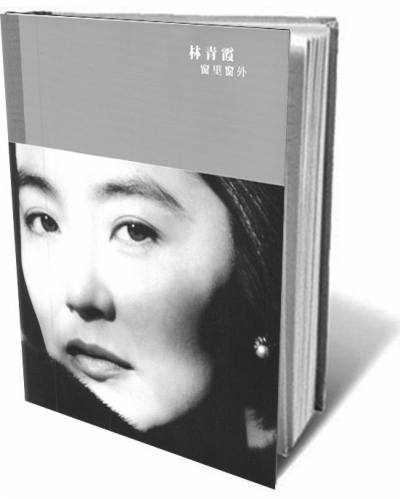

(本文摘自《窗里窗外》,林青霞著,广西师范大学出版社2011年9月第一版,定价:88.00元)