爱罗先珂与周氏兄弟

■散木

光明网 刊发时间:2009-09-13 07:21:54 中华读书报

鲁迅(右三),其左右分别是爱罗先珂和绥理绥夫

4月15日爱罗先珂在离别前夕与友人举办聚会

俄罗斯盲诗人爱罗先珂

俄国(乌克兰)盲诗人华希里-爱罗先珂(1889—1952)是在“五四”后来到中国的。

爱罗先珂出身于农人家庭,幼时因患麻疹而失明,后在莫斯科盲童学校读书,在那里他的童真受到粗暴的对待。李鸿章出访俄国时参观盲校,还和他交谈过,当时小爱罗先珂把教师灌输给他的有关东方黄种人的知识去对照李鸿章,结果却发现并不是这么一回事。后来,凭借自己的勤奋和音乐天赋,爱罗先珂靠弹唱积攒了一些钱,在国际世界语协会的协助下,转赴伦敦皇家盲人师范学校学习。1914年,爱罗先珂前往日本,后被逐出,流浪于泰国、缅甸、印度。1919年,他被英国殖民当局视为“革命党”和“德国间谍”,先是被拘禁,后又被驱逐,他只好又辗转去了日本,并在大学旁听时结识了当时日本社会主义组织的“晓明社”,后又参加了1920年成立的日本社会主义同盟,这个组织是日本马克思主义者山川均、堺利彦等和无政府主义者大杉荣等发起的,后被强迫解散,爱罗先珂此前曾参加了“五一”游行,又于1923年因“宣传危险思想”罪被日本政府所驱逐。当时爱罗先珂想回国去盲校当音乐教师,可他从海参崴抵赤塔时,却被拒绝入境,那时新生的苏联被称为“饿乡”,除了共产党和外交专使之外,其他人一概不准入境,于是,爱罗先珂只好转往了中国。

1923年10月7日,爱罗先珂抵达上海,此后他为生活所迫,曾在日本人的按摩院打工。当时一些日本的世界语者和旅日的中国友人写信嘱托国内的世界语者和友人设法照顾他,如田汉曾在日记集《蔷薇之路》中说:李初梨来信,托其“飞檄上海友人与以便利”,于是,爱罗先珂受到了上海世界语协会胡愈之、吴克刚等人的热情帮助,胡愈之等还慨然于这位盲诗人流离失所的命运,以为他是“世界的人,是人类的人,现在却只有国、省、畛域,——没有‘世界’。只有党人、教徒,——没有‘人类’”。爱罗先珂很快在中国受到了热烈的欢迎,他遇到了一批知音。

欢迎你啊,爱罗先珂君!

爱罗先珂也是作家,他是以日文和世界语来创作的。鲁迅此前已经非常关注他,并且翻译了一些他的作品,这是因为鲁迅留学日本期间就青睐于俄罗斯和东欧被压迫民族的文学,而爱罗先珂并不是俄罗斯著名的作家,但他的作品一如普希金、别林斯基、果戈里等的作品一样,反映着伟大的俄罗斯文学的特点:惊人的人道主义精神、对社会黑暗的无情揭露、美好灵魂和种种美德的发现,等等,从中都可以表露俄罗斯民族理想主义的光辉和现实主义的特质。如果说鲁迅曾受到俄罗斯文学家的影响,如果戈里(他的“忧愤深广”)、安特莱夫(他的“阴冷”)以及柯罗连珂、迦尔洵和契诃夫的话,其实我们后来忽略了爱罗先珂,因为“五四”时期也是鲁迅创作的喷发期,当时他热情翻译了这位盲诗人的许多作品,又与这位异国的文学家共同生活过一段时间,他们热烈地彼此交流和倾诉,这是极其难得的。此外,如果把鲁迅这一时期的一些作品与爱罗先珂的作品对比,也是可以发现许多一致的地方的,如《野草》某些篇章与爱罗先珂的童话、他们笔下的“狂人”系列,等等。后来冯雪峰论及鲁迅接触俄罗斯和东欧文学,谓其“影响所及,也就是浪漫主义转注到现实主义,从热情的喷发转向到社会的深视;他的抒情的爱国主义的思想,不能不溶化到对于社会的黑暗深渊和对于系在人民身上的重重叠叠的繁复关系的解剖里了。这样,我们看见鲁迅的爱国主义的特色不但表现在抒情诗的特征上,尤其表现在现实主义的观察的广阔和深沉上”。(《鲁迅和俄罗斯文学的关系及鲁迅创作的独立特色》)爱罗先珂“所要叫彻人间的是无所不爱,然而不得所爱的悲哀”、他的“童心的,美的,然而有真实性的梦”、那“俄国式的大旷野的精神”,均是浸染着上述内容的。再如鲁迅对爱罗先珂的关怀,是出自对一位弱势者的同情,尤其是对一位蒙获“思想罪”迫害的异国人的深切同情和奥援。鲁迅在回忆他与爱罗先珂的交往时曾说:“当爱罗先珂君在日本未被驱逐之前,我并不知道他的姓名。直到已被放逐,这才看起他的作品来;所以知道那迫辱放逐的情形的,是由于登在《读卖新闻》上的一篇江口涣氏的文字。于是将这译出,还译他的童话,还译他的剧本《桃色的云》。其实,我当时的意思,不过要传播被虐待者的苦痛的呼声和激发国人对于强权者的憎恶和愤怒而已,并不是从什么‘艺术之宫’里伸出手来,拔了海外的奇花瑶草,来移植在华国的艺苑。”(《坟-杂忆》)因此,鲁迅接触和翻译爱罗先珂的作品,如其所说不是出于对盲诗人以及其瑰丽色彩的童话和剧本的猎奇(“奇花瑶草”),乃是“传播被虐待者的苦痛的呼声”并借以“激发国人对于强权者的憎恶和愤怒”,所以,当爱罗先珂被日本宪兵驱逐时,传闻当时宪兵竟然怀疑他的目盲,“残酷到还想要硬挖开他的眼睛来”,愤慨的鲁迅立即做出反应,马上着手翻译和介绍了一批爱罗先珂的作品,以表示对他的同情和声援。随后,鲁迅又相继翻译了他许多的作品。与此同时,商务印书馆《东方杂志》的编辑胡愈之以及汪馥泉、严既澄等也翻译了他的的不少作品。1922年7月,以上的一些译作合为《爱罗先珂童话集》出版,至1929年出至第7版,此书也是鲁迅编辑的,作为《文学研究会丛书》之一。1931年3月,开明书店又出版了巴金编辑的爱罗先珂的第二部童话集《幸福的船》。这两部书,是热爱爱罗先珂和世界语的中国作家和翻译家的一个结晶。

爱罗先珂与八道湾的周氏兄弟

1922年2月24日,爱罗先珂由沪抵京。当时胡愈之、叶圣陶、王伯祥应蔡元培、马叙伦、马裕藻之聘,任北大中文系预科讲师,他们和北上的郑振铎一道,与爱罗先珂结伴到了北京。爱罗先珂此行是到北大教授世界语课程,北大校长蔡元培也是一个世界语爱好者,先前北大已有世界语课,但一向乏人问津,爱罗先珂来了却不同了:俄国人、盲诗人,又是周氏兄弟极力推崇的作家,许多学生就非常愿意听课了。蔡元培还怕爱罗先珂是残疾,不便无人看顾,但爱罗先珂又懂日语,就安排他暂住在周氏兄弟在北京的住宅——八道湾11号,由周氏一家就近照顾其起居,于是此后他的行程和活动也就在周氏兄弟各自的日记都有反映了(可惜鲁迅1922年的日记已经遗失,有关他与爱罗先珂的交往活动都集中在1923年。不过,先前的可以用《周作人日记》来弥补)。

2月24日,爱罗先珂出现在八道湾,他是由郑振铎和耿济之两人陪同来的。周氏兄弟热情地把他安排在东屋,那是周作人一家所住的后院的东边。此前鲁迅刚编完爱罗先珂的《童话集》,鲁迅对他和他的作品很是欣赏,不久,他们就结下了深挚的友情。至于弟弟周作人,翌日便陪同爱罗先珂往北大访蔡校长以及沈尹默和马幼渔,此后,爱罗先珂就在北大马神庙二院每周日上午讲授世界语(一说还有俄国文学),并由周作人代取薪金。当时周作人几乎成了爱罗先珂的专职秘书、向导、翻译,职任代领薪水、换钱、代写书信、记录讲演稿、代发电报、陪同并翻译演讲、陪同出游、饮宴应酬等。到了27日,胡适也出现在八道湾,他是应蔡元培的嘱托,为爱罗先珂在北大的讲演担任翻译的,胡适还在日记中写道:“他的英国语还可听;他在英国住了几年,在印度又几年,故英语还可听。他双眼于四岁时都瞎了,现在年约三十。他的诗和短篇小说都不坏。”3月3日,爱罗先珂在女高师演讲《知识阶级的使命》,胡适也来听讲,并在日记中记录了演讲的内容,即“他说俄国知识阶级的历史,指出他们的长处在于爱小百姓,在于投身到内地去做平民教育,并不在于提倡革命与暗杀。他痛骂上海的新人,说他们自己有一个主张,却要牺牲他人去实行。”对于这个演讲,胡适评价说:“他的演说中有很肤浅处,也有很动听处”。1923年年初,李大钊还应胡小石之请,转请周作人与爱罗先珂赴武汉讲学(未成行)。

爱罗先珂在北京的演讲当年是轰动一时的。周作人记录的爱罗先珂在北京各校的讲演,有《春天与其力量》、《俄国文学在世界上的位置》、《女子与其使命》等,而性格内向的周作人为爱罗先珂翻译大概并不是一件容易的事,后来他回忆说:“讲堂有庙会里的那样拥挤,只有从前胡博士和鲁迅,随后还有冰心女士”,而爱罗先珂又是一个“想象丰富,感情热烈,不愧为诗人兼革命家两重人格”的磁性人物,自然他的周围也就热闹非常,这却苦了周作人这个“译员”。爱罗先珂住进八道湾之后,客人也渐渐多了起来:世界语爱好者、无政府主义人士、外国人等,也大多由周作人来招待,有的客人索性就住在八道湾的客房,如日本人近藤、清水等。鲁迅呢?他在爱罗先珂任教和演讲、参加各种社会活动时也不时陪同在侧。后来周作人回忆:“鲁迅尤和他熟习,往往长谈至夜半,尝戏评之曰‘爱罗君这捣乱派’。因为他热爱自由解放,喜赶热闹,无论有集会,都愿意参加,并且爱听青年们热心的辩论,虽然他是听不懂。”(《爱罗先珂》)有时两人热谈时,鲁迅甚至忽视了旁人,如吴克刚就曾抱怨鲁迅的“冷漠”。(《忆鲁迅并及爱罗先珂》)就在爱罗先珂甫到北京,3月26日,他应邀到俄文法政专门学校讲演,事前警厅以其有“危险言论”强行干涉,后经学校外国教员调停、学生辩诘,演讲才如期进行,鲁迅更是特意陪同。4月2日,两人又出席了北大第二平民夜校的游艺会,爱罗先珂还欣然演唱了俄国歌曲(后来他在孔德学校还唱了《国际歌》),并由鲁迅口译和介绍这歌曲是歌颂哥萨克农民起义领袖拉辛的故事。4日,他们又同往观听白俄歌剧团的演出,归来后鲁迅作《为“俄国歌剧团”》,就剧场内的观感,慨然中国却“没有花,没有诗,没有光,没有热,没有艺术,而且没有趣味,而且至于没有好奇心”,他甚至说“比沙漠更可怕的人世在这里”,其实,这也是爱罗先珂的意见。

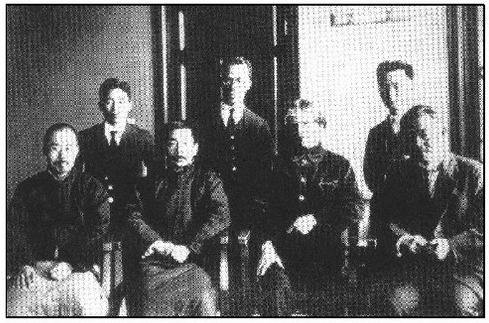

鲁迅和爱罗先珂对很多问题有着共鸣,从他们身上我们似乎仍能嗅到他们那种强烈的、朝气蓬勃的文化品格和文明追求,以及他们诗人般的天性。当时鲁迅正在爱罗先珂帮助下翻译《桃色的云》,而他们合照的照片则纪录了这些光影:5月23日,周氏兄弟陪同爱罗先珂往北京世界语学会合影,这是存世的有周氏兄弟二人同时在场的不多的几枚照片中的一张(见图)。

10月,鲁迅创作了《鸭的喜剧》,这是一篇带有纪实性色彩的小说。鲁迅以八道湾的爱罗先珂为素材,作品结构异常简单,内容却丰富深广,爱罗先珂对世界充满了爱心,那是一种博大的爱——他爱一切生物,爱充满活力的生命,爱欢乐的世界,但世界却不如人意。鲁迅还通过“鸭的喜剧”(蝌蚪的悲剧),委婉地表达了人世间不可能无所不爱的事实,以及只有通过反抗强暴才能保护弱者的思想。《鸭的喜剧》所以以爱罗先珂在八道湾生活的原型来写,那是因为爱罗先珂已于7月3日启程赴芬兰参加第14次国际世界语大会的年会(周作人曾往车站送行),原定到了9月即返回,所以,他的生活用品如琵琶长靴和被褥等都没有带走,然而,他竟逾期未归,大家颇为之担心,周作人还揣度他“在芬兰呢,在苏俄呢,在西伯利亚呢”?(《怀爱罗先珂君》)由此想起他先前的流浪生涯,不免怀疑“这飘泊的诗人能否在中国的大沙漠上安住,是否运命不指示他去上别的巡礼的长途,觉得难以断定,所以我们在他回来以前不得不暂且认他是别中国而去”。(《送爱罗先珂君》)因而鲁迅的创作即“正是他预定的期日已过,大家疑心他不再来了的时候,所以有给他作纪念的意思的”。(《鲁迅小说里的人物》)不过,爱罗先珂于11月4日返回了。24日,鲁迅又陪同他去女高师讲演《女子与其使命》。

爱罗先珂在八道湾的时期,是周作人忙得不亦乐乎的日子,当然也是周氏兄弟十分愉快、其乐融融的难得时光,鲁迅的一篇《鸭的喜剧》就是一个很好的说明。应该说爱罗先珂在中国,受他影响最大的,莫过于周氏兄弟,可惜这从来不曾为研究者们所注意。当然个中也有识者所云,如鲁迅翻译《童话集》:“鲁迅在译书时,用自己灰色的体验,重染了爱罗先珂的感伤,好像那文体间,有呼应的东西在。”(孙郁《鲁迅书影录》)这如爱罗先珂的《春夜的梦》,孙郁先生阅读后就颇感其“一些章节分明是鲁迅《补天》的底色,或说盲人诗人感染了先生也未可知”,进而他“看鲁迅的译文,总和他的作品联系起来,这《桃色的云》,就有他的《野草》、《故事新编》的调子。或说爱罗先珂暗示了他,或是他将自我的心绪,外化到了爱罗先珂那里,也许均可能的”。这对周作人来说,也庶几相同。

魏建功的造次和周氏兄弟的决裂

《鲁迅日记》1923年1月14日:“寄伏园稿一篇斥魏建功。”这就是刊于17日《晨副》上的《看了魏建功君的〈不敢盲从〉以后的几句声明》。原来,鲁迅陪同爱罗先珂到北大和“燕京女校”欣赏学生们的演剧(托尔斯泰、莎士比亚的剧本),事后爱罗先珂写了一篇《观北大学生演剧和燕京女校学生演剧的记》,批评演出受旧戏的影响,刻意“模仿优伶”,不能男女同台演戏,又不能真正表现人物思想感情。演出者之一、也是北大实验剧社台柱的魏建功和李开先看了后强烈不满,魏建功写了《不敢“盲”从》一文,文章中用了轻佻的字句(将“观”、“看”、“盲”等用了引号),鄙薄爱罗先珂的批评是没有资格,周氏兄弟愤而发文反驳,鲁迅甚至用了“我敢将唾沫吐在生长在旧的道德和新的不道德里,借了新艺术的名而发挥其本来的旧的不道德的少年的脸上”这样激愤的语言,周作人也批评其“言话和文字的粗暴只能略略的伤人,心的粗暴却是伤的自己,而且所伤的也太多了”,又以人道主义的立场冀望于青年:“大家对于爱罗君一方面不要崇拜他为超人的英雄,一方面也不要加以人身的攻击;即使当做敌人也未始不可,但必须把他当做人看,而且不可失了人间对待残疾的人的礼仪。”这次事件,是青年魏建功的一次造次,后来他为此深自忏悔。

4月15日,爱罗先珂在离别前夕,与友人有一个聚会,在这一张照片上,周氏兄弟、爱罗先珂,日本人丸山、藤冢、竹田,以及徐耀辰、张凤举等,悉数到场(见图)。此前,爱罗先珂赴芬兰参加世界语大会,途经莫斯科时,苏联政府终于弄清了他的身分,也就不再拒绝他要求返国的愿望,所以,爱罗先珂回到北京后不久,就决定离开“寂寞”如沙漠上似的中国,他在匆匆旅游了上海和杭州等后,16日,“爱罗先珂君回国去”了。

4月16日,爱罗先珂离京;5月13日,周氏三兄弟最后一次同聚;其时,周作人主编出版“新潮社”的《文艺丛书》,其中就有鲁迅翻译的爱罗先珂童话剧《桃色的云》;7月3日,周氏兄弟最后一次相携外出购书;到了7月14日,鲁迅“是夜始改在自室吃饭,自具一肴”;18日,周作人写就致鲁迅的绝交信;19日,鲁迅在日记中写道:“启孟自持信来,后邀欲问之,不至。”8月2日,鲁迅夫妇离开八道湾,迁居于砖塔胡同61号,从此,兄弟破裂,互为“参商”。此前,周作人在决裂信中称:“我以前的蔷薇的梦原来都是虚幻,现在所见的或者才是真的人生。”那么,假如爱罗先珂还在北京,还在八道湾,周氏兄弟的友悌、以及这“蔷薇的梦”,或许还会继续吧。再后来,当鲁迅于国民党“清共”后抵达上海,碰到一批“文豪们的笔尖的围剿”,化名“杜荃”的郭沫若在“奚落”鲁迅的《文艺战线上的封建余孽》一文中,还把周氏兄弟搁在一起作为“凡为遗传、地域、时代相同的人大抵是不出一个窠臼”来批判,而其中的一个口实,就是“在五六年前一位无政府主义的盲诗人爱罗先珂到中国的时候,鲁迅兄弟是很替他捧场的”,“杜荃”还自作聪明地问:“你看这是多么‘相同的气类’呢?”

欢送爱罗先珂

在中国,尽管爱罗先珂的日程填得满满的,这位盲诗人的精神世界里却低低叫着寂寞:“他在北京只住了四个月,但早已感到沙漠上的枯寂了。”那又未尝不是周氏兄弟的“寂寞”呢?“我们所缺乏的,的确是心情上的润泽,然而不是他这敏感的不幸诗人也不能这样明显的感着,因为我们自己已经如仙人掌类似的习惯于干枯了。”(周作人《怀爱罗先珂君》)

四海为家又不是家,看存世的这几张爱罗先珂在中国的照片,坐在鲁迅身边这个胡乱卷着头发、微露笑容、因目盲而认真谛听着四周动静、衣着故乡乌克兰的刺绣小衫,谁能想象到这样一个对人世充满着爱意的盲诗人,得到的报偿却是无尽的飘泊和驱逐?在中国,尽管他受到了热烈的欢迎,然而他依然“寂寞”,虽说八道湾的生活在他一生中应该算是最温馨的了,他却苦于“于上课读书作文之外,只吃葡萄干梨膏糖和香蕉饼,或者偶往三贝子花园听老虎叫而已”的单调生活。鲁迅曾戏说爱罗先珂是“捣乱派”,“他爱说缅甸夜间的音乐,房里和草间树上和各色昆虫的吟叫,夹着嘶嘶的蛇鸣,成为奇妙的合奏,但是他尤其爱人间的诸种活动,自顿河起义,冬宫冲突,以至斗室秘议、深夜读禁书这些事情,他都是愿意闻知的。”(《鲁迅小说里的人物》)当年这都是八道湾爱罗先珂与周氏兄弟相互交谈的内容,然而,他仍然会感到“寂寞”吧。在那没有春秋之分而且尘土纷飞的北京、在那没有蛙鸣而且“蛤蟆的儿子”的蝌蚪都被小鸭吃光了的北京、在那人们对异国的盲诗人和“危险分子”的讲演终于厌倦了好奇心的北京、在那因爱罗先珂的到来带出的“世界语热”也迅忽能量耗尽而告终结的北京,于是,鲁迅耳边便是“极爱热闹的”盲诗人的叹气和诉苦:“唉,唉!”“寂寞呀,寂寞呀,在沙漠上似的寂寞呀!”他甚至对没有长性的一些中国青年说:“青年如不能在社会竖起脊梁去做事,尽可去吸麻醉剂去。”(《再送爱罗先珂君》)那是他因为“寂寞”而终于愤慨了所说的话。

于是,他有了去意,他要去听故乡夜莺的歌声了。

爱罗先珂在中国友人的帮助和照顾下,一路顺风到了大连,其实呢?此前他早已受到日本警厅的注意,特别是日本无政府主义首领大杉荣“失踪”(实已被日本政府所杀害)后,他就受到了许多威胁,中国的北洋政府也在日本当局通报下,采取措施防范他在北京搞“过激运动”,那时八道湾的巷口也就有“拿着大杉照片在那里守候”的“闲人”和上门来“调查”的警官,当时周作人出具了“保证信”,说明爱罗先珂与政治无涉,也未见到过大杉荣。此时他离京之后,在天津有日本便衣警察跟踪监视,甫到大连,又受到日本警察署的审问,后来总算到了哈尔滨,动了“乡愁”,结果“他费了几礼拜之力,又得他的乡人柏君(即曾在北大教书的俄国人柏烈伟)的帮助,二十几条的策问总算及格,居然得到了在北京的苏俄代表的许可,可以进俄国去了”。听到爱罗先珂辗转回到祖国的消息后,周作人颇感欣慰:“爱罗君是世界主义者,他对于久别的故乡却怀着十分迫切的恋慕,这虽然一见似乎是矛盾,却很能使我们感到深厚的人间味。”周作人还说:“诗人的空想与一种社会改革的实行宣传不同,当然没有什么危险,而且正当的说来,这种思想很有道德的价值,于现今道德颠倒的社会尤极有用,即使艺术上不能与托尔斯泰比美,也可以说是同一源泉的河流罢。”

离开中国后的爱罗先珂

1923年4月,爱罗先珂回国,此后消息杳然。

鲁迅创作《鸭的喜剧》之末了,他慨然于“爱罗先珂君还是绝无消息,不知道究竟在那里了”。当时鲁迅从日本友人那里听到一个诡秘的消息:“可是他不赞成共产党的作法,于是不明不白的死掉了。”(荆有麟《鲁迅回忆》)或者还有更奇怪的传闻:他居然被流放到北极去了。这在当时,未必不是可能,斯大林的肃反是非常恐怖的。鲁迅曾对荆有麟说:爱罗先珂是“他主张用和平建立新世界,却不料俄国还有反动势力在与共产党斗争,共产党当然要用武力消灭敌人,他怎么会赞成呢?结果,他说被作为敌人而悄悄消灭了。”这只是猜想。周作人1931年2月给翻译过爱罗先珂作品的汪馥泉的信中说:“爱罗君死耗似系谣传,去秋日本友人福冈君来北平,说爱罗君现在俄国,专为游览的日本人作向导(想必在莫斯科),虽系间接的消息,大抵可靠。福冈君系爱罗君在日本最要好的友人,但亦云未曾得来信,此盖亦系爱罗君之一种脾气如此也。”则上述爱罗先珂的消息应是不实之辞。后来鲁迅也在信中由国民党实施的“白色恐怖”提及“爱罗先珂却没有死,听说是在做翻译,但有人寄信去,却又没有回信来”。(1934年12月10日致萧军、萧红信)

终于,与爱罗先珂友爱了一场的周氏兄弟,鲁迅因去世过早而没有留下更多的痕迹(据说他当年翻译《桃色的云》的手迹也消失了),周作人则一直怀念着这位异国的盲诗人,即使是在他的晚年,爱罗先珂的影子也不时映现在他的头脑里:1954年10月,周作人将他保存的爱罗先珂的照片借给西北大学供参考;1958年4月,他在《羊城晚报》发表了一篇《爱罗先珂》,回忆这位盲诗人在中国的经历以及与鲁迅的交往;不久,“中苏友好协会”得知周作人与爱罗先珂有过一段交往,持爱罗先珂的照片来请他辨识;苏联作家罗果夫遍寻爱罗先珂的踪迹到中国查访,八道湾的常客许羡苏特意来为罗果夫询问爱罗先珂的照片一事;1964年,周作人不知如何搞到一本日本高杉一郎撰写的《爱罗先珂传》,这才得知爱罗先珂已于1952年在故乡去世,而他的全集却在苏联出版了,此后,这本书一直陪伴着他走到了他生命的尽头。